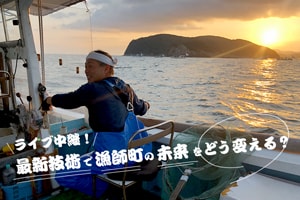

| 企画タイトル | ライブ中継!最新技術で漁師町の未来をどう変える? |

| Title | Create new lifestyles in a fishing village with cutting-edge technologies |

| 企画概要 |

穏やかな潮風、降り注ぐ太陽と波の音。

画面に映るのは加太、和歌山市北西部の小さな漁師町の風景です。

ここで暮らすまちづくりの研究者と一緒に加太を歩き、漁師さんの案内で一本釣りや蛸壺漁などの伝統漁法を疑似体験してみましょう。

ライブ中継で漁師町を満喫した後は、カードゲームに挑戦。

海中ロボットや数理モデリングなどの最新技術を組み合わせ、まちが抱える課題に挑みます。

あなたのアイデアで、漁師町の未来はどう変わる?

|

| 出展者名 | 東京大学 生産技術研究所 |

| Exhibitor | Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |

| 企画番号 | 1604 |

| 配信日時 | 11月16日(月)16:00-17:30 |

| 登壇者プロフィール |

建築学視点のまちづくりを専門とし、「生業・文化などその土地の「地域らしさ」を見出すこと」に関心を持つ。趣味は、ユニークな建築を巡る旅。 2018年から和歌山市の漁村に暮らしながら、地域の研究を進める。船舶免許を取得。博士(工学)。 中本 有美 東京大学 生産技術研究所 派遣連携研究員/和歌山市役所職員 和歌山市役所にて税務・福祉・管理部門の業務を経て現職に。式典の司会やナレーションなどを数多く務める経験を持つ。 市役所職員の視点で加太のまちづくりを定点観測的に見ながら行政とまちの協働について学ぶ。 松山 桃世 東京大学 生産技術研究所 准教授 生物系研究者として10年過ごした後、日本科学未来館の科学コミュニケーターに。東日本大震災を経験し、研究者に人々が思いを伝える場づくりに興味を持つ。 現在、最先端技術で課題を解決するアイデアを競うカードゲームを開発中。博士(理学)。

|

| プログラム |

|

「和歌山市の漁師町である加太で、魚がとれなくなってきた」という社会課題に対して、

参加者からは、「生体の高品位保存で、釣った魚から卵だけとって海に戻す」、漁師の「海がきれいになりすぎて魚が減っている」というコメントに応えて「魚の餌になりそうなものを自律型海中ロボットでまいて、

いい具合に海を汚す」などの意見があった。「分子センサーで魚のストレスチェック」というアイデアに対しては、漁師から「釣ってから時間がたつとストレスで魚がやせ細る。

魚に与えるストレスをいかになくすかは、加太が誇る鯛の一本釣りでも重要」と共感が寄せられた。

登壇者からは、「自律型海中ロボットで漁礁の海洋ゴミを回収する」「空間構造と炭素繊維強化プラスチックで波に強い船を作る」

「大量に魚がとれた場合に浮沈式いけすでしばらくいかしておく」「光触媒で魚の感染症を防ぐ」など、

解決アイデアに加えて課題を引き起こす要因も浮き彫りになった。

社会課題に対して技術を組み合わせて解決アイデアの発想を膨らませるという趣旨の企画であったが、一般市民ではなく、

社会課題に悩む当事者が体験することで、その課題が生じる具体的な要因が明確になることがわかった。

今後は設定する社会課題を変え、同様の結果が得られるか検証したい。

地域課題やSDGsに関する企画1701 「デジタル革新とSDGs貢献を加速させるSocial Business Open Innovation」〜新興国DXと遠隔医療〜 1703 AI・IoT・ロボットを活用したスマート農業技術とSDGsへの貢献 1801 ~京都の里山ライフ~SDGsライブ中継 1901 STI for SDGs ~地域の社会課題の解決を目指して 1903 SDGs達成へのユーグレナの貢献 |