2022年、とうとう中国の人口が減り始め、世界的にも大きな話題になった。中国政府は、子どもの数を制限する政策を一転させ、躍起になって人口減少を食い止めようとしている。しかしその甲斐なく、今後は「構造的」に人口が減る時代に入っていくだろう。日本の人口はすでに2004年末にピークを迎えており、それ以来、着実に人口が減ってきた。2022年には、出生人口が年間80万人を切った。政府の予想をはるかに上回る減り方である。団塊の世代の出生数に比べれば3分の1以下、団塊ジュニアと比べても半分だ。

農業滅びれば国が滅ぶ?

構造的な人口減少というのはほとんどの国にとって未体験ゾーンだ。どのような問題が生じ、それをどう解決するのか見えていないことが多い。フランスの経済学者ジャック・アタリは、あるインタビューの中で「日本にとって最大の課題は、いかに農業を魅力的なものにするかだ」と語った。そして若者が農業に参入しなければ、日本は最大の農業危機に直面するとも警告した。

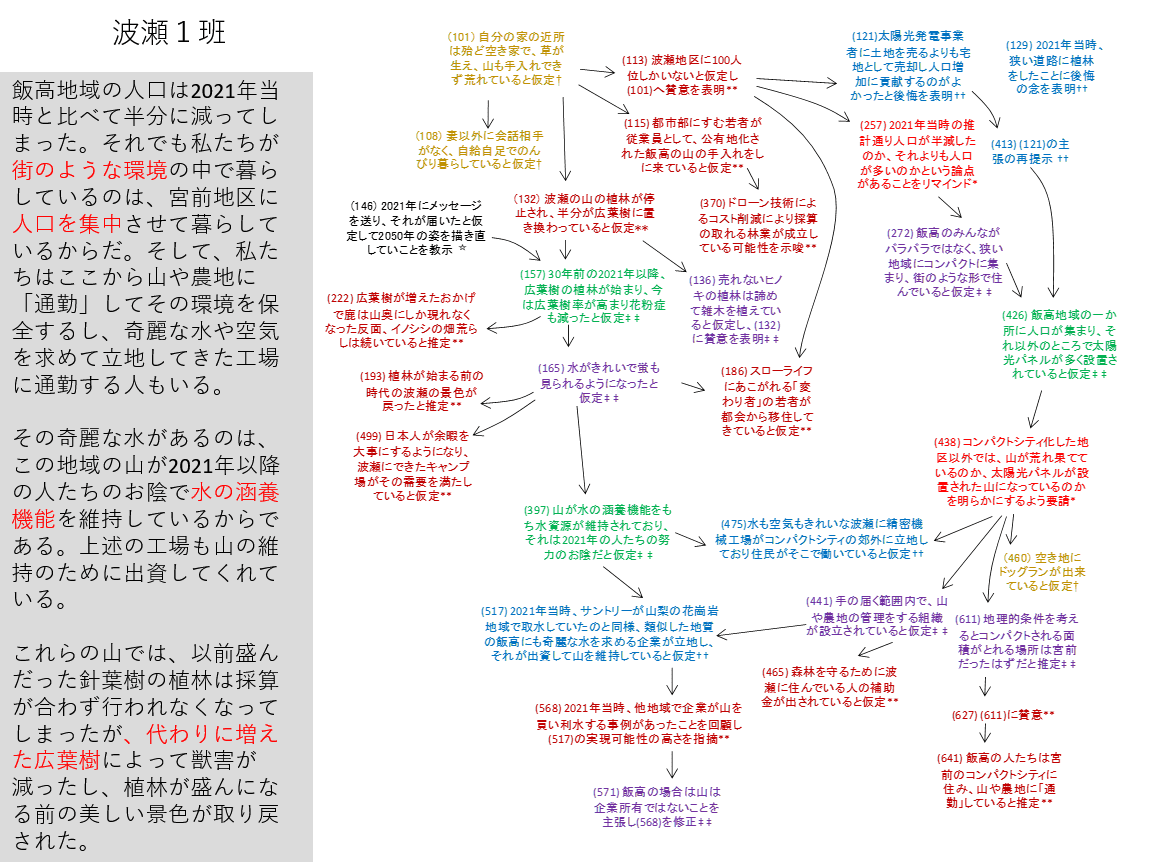

東大大学院・香坂玲教授の問題意識もそこにある。農業人口が高齢化・縮小するなかで、ICT技術を導入してどうやって生産性を上げるか、そして同時にどうやって環境保全につなげるか。具体的には、その土地の圃場や林地の将来的な資源量の変化や生物多様性の情報、それらを管理する労働力とコストに関する客観化されたデータを集約・可視化して提示する。その上で、直近の利害関係から離れて自分たちの住んでいる地域の未来像についてエビデンスをもとに熟議を行うというのである。

香坂教授は言う。「人口が減るということは課題であり、先送りや思考停止になりがちだが、そこにむしろ明るいものを見いだすことも部分的には可能なのではないか」。そして、固定化した視点をずらすのに有効な二つの手があると言う。「ひとつはスケールを大きくすること。ある地域に限らずもう少し広い地域で見ると、見えてくるものがある。もう一つは時間軸を長く伸ばすこと。直近とか向こう1、2年という問題で見ると、あれが足りない、これが欲しいということになりがちだ。しかし30年後の視点から見たときに現在の問題は違うように見えるはずだ。フューチャーデザイン研究に携わる中川善典教授の協力を仰いで、実験的に地域の中で時間軸を長くとらえる試みを実施している」

「ご先祖様の土地だから」

香坂教授によると、現場に出向いた当初は、研究者が土地利用の話し合いの場に行き、科学的なデータを提示してダウンサイジングの議論の手伝いをするというイメージだった。しかし現実には、個別の問題、たとえば耕作放棄地に太陽光パネルが増えているとか、代々のご先祖様の土地を守らねばならないなど、予想外に議論しづらい状況があることがわかってきた。「もっと話し合う場があって、いろいろ議論しているのかと思ったらそうでもない。その意味では、われわれが調査に入ることが土地利用の将来像についてコミュニティで議論をするひとつのきっかけになったと思う」

香坂教授が調査に入った自治体の一つである松阪は、山から街に向かって傾斜地になっており、高いところは林業中心、それが徐々に茶畑などの農業に移行していく。「傾斜地でグラデーションがあるという意味では、面白いエリアだろうと思います」。ここで人々の労働時間や労働力の配分の聞き取りをした。三重県庁から獣害やその他のデータをもらい、いろいろな立場、いろいろな世代の話も聞いた。

フューチャー・デザインワークショップの様子

(波瀬むらづくり協議会より提供)

そこで出てくるのは、「移住で労働力を増やすとか、再生可能エネルギーにどう対応するかという目の前の話です。それと、担い手、つまり誰がやるかという問題ですね」。それに加え、たとえば獣害の被害額とか支払われた保険金などで土地の値段がわかってしまうので、これが話し合いに微妙な影を落とす。「全体として人手がかけられないという待ったなしの状況の中で意思決定をしていかなくてはならない。そういう問題意識は国にも地域にもありますが、何となくズルズル行ってしまいがちです」

香坂教授は言う。「日本中いろいろなところで制度疲労、長年続いてきたことが立ち行かなくなってきている状況の中で、ちょっと視点を変えてみると、意外な側面が見えてくることもある。また、その地では話しづらい話も、われわれが入っていくことがきっかけになって話が進むという側面もあります」

話し合う場から作らねば

能登半島のかなり過疎が進んでいるエリアでの経験もある。一軒の農家が生き残るには最低でも30万円ぐらいの売上が必要といった点から逆算して、さまざまな模索がされていた。当初は単発のサービスや製品が中心だったのが、農家民宿を一定の規模にした観光の形に落ち着いた。

その点、今回の松阪のアプローチは違う。地域の基盤になる土地利用の在り方から話し合いをしなければならず、しかも話し合いの場そのものを作り出すことから始めなければならなかった。これは香坂教授にとっても初めての経験だった。「科学的な判断やデータで手助けできると考えていたけれども、そうはいかない。『こんな問題があるけどどうですか』と聞けないのです。そうすると時間軸を延ばして、土地そのものを議論するというより、どういう社会でありたいか、そのときに土地に縛られずこんな移動手段があったらいいとか、こんなことができたらいいとかといった未来像を一緒に考えていくことから始める必要があった」

こうして話の流れを整理してから、研究者の側が「この前提条件だとこういうところが難しいかもしれないとか、いま条例はこうなっているとか、こういう木を植えると水が増えるとか言っていたけれど、それは科学的に証明されていない」という指摘ができるようになる。

「あれは移住者だから」

ただデータを示せば議論が進むというわけではない。情報をどのように解釈できるかも重要なポイントだ。データを見ると、かなり厳しい現実が示されるあまり、諦めのような感情が生まれることも少なくない。たとえば将来の人口予測、しかもかなり精度の高い予測ができてしまう。それを知って、それでもより労働力をかけるのか、経済性と環境保全のいずれを重視するかを議論する。「他地域の事例ですが、移住者が熱い考えを語るのに対して、『あれは移住者だから』とかいう陰口も聞こえてきます。でも何も決められないということはない。前向きにとらえて考えて、『自分事化』し、研究者の側からの意見も取り入れて前向きに議論してもらえるようになる」

「それでも土地については、ご先祖様のものだとか、他人様のものなので口を出しづらいとか、何度も聞かされました。そんなときにちょっと視点を変えて、土地の話だけに固執せず、2050年にどうなっていたいか、そのために現時点でどんなアクションを起こしたらいいかという問題提起をすると、わりと『じゃあ皆でまとまって動いてみようか』とかいう意見も出てきます。もちろん現実的な話も出てくるのですが、ちょっと軸をずらすことで、これまでは考えなかった選択肢が出しやすくなるのかなと思います」

研究者の側が「問題点はここです」というように議論の枠を決めてしまうと、人口を増やせばとか、移住者を増やして生産を上げるとか、割にマッチョな意見に偏りがちになる。そこで研究者は処方箋までは書かないにしても「データで将来図を示すと、帰り際に『再エネをやってくれると税収が上がるし、僕は反対ばっかりでもない』という声が聞こえてくるようになる。マジョリティに対して声を出しづらいところを吸い上げる仕組みをどう作るか。端に追いやられる意見を出しやすいように、ちょっと時間軸や空間をずらしたり、集団をかき混ぜたりすることが大事です」

太陽光パネルは環境を守る?

地域の協議会の議題を見ると、かなりルーチンの話題が多く、なかなか5年先、10年先という話がでてこないのが現状だ。「脱炭素の動きが加速するなかで太陽光パネルの普及が急速に進んでいますが、それが果たして景観とか環境保全とか減災などと両立するのかという問題がある。さらに環境問題の中でも水とか生物多様性に配慮しなければならないというようなトレードオフもある」

香坂教授はこうした大きな政策の流れを地域において具体化していくときの課題を指摘する。「国は土地利用とか再生エネルギー促進という大きなお題があって、良かれと思ってやっているわけだけれど、地域に課題が降りてきたときには利害関係を誰が調整してやっていくのだろうと思います。この調整をしっかりやる人材が地域にいないと、トラブルが起きるとか、諦めて一つの方向に振り切ってしまおうみたいなことが起きかねない」

香坂プロジェクトの目的は、こうした農林業における地域の将来資源に関するデータと労働力・コストに関するデータなどを基に、土地の利用を戦略的に判断できるようなマップに落とし込んで提示することだ。それによって地域の合意形成に貢献することができる。人口減少という現実を前に土地利用計画も、当然、生産一辺倒ではありえない。生産を重視するエリア、マルチ機能をもたせるエリア、さらに必要最小限の管理にとどめ自然に戻すエリアといった区分けをする。

マッピングを誰が担う?

絵に描くときれいだが、そこに人々が暮らし、社会が大きく変わっていかざるをえないとなれば、住民やコミュニティ、国、地方自治体の間で合意を形成するのは大きな挑戦に違いない。たとえば人の問題。「戦略をつくろう、マップに落としていこうといってもそれを担える人はどうしても限られてしまう。いろいろな人が入ってきて、いろいろな意見を言えたらいいとは思うが、そのバランスは難しい」と香坂教授は言う。

それでもこの松阪は、「行政の区分というよりコミュニティの意識がすごく強い地区なので、それらの競争意識と科学的なデータとをうまく棲み分けたり、連携したりすることができれば、すごくいいモデルになると思う」。科学的な合意形成の仕組みができれば、それを横展開することで日本の農林業のより健全で環境的にも持続可能な在り方が見えてくるだろう。

一方で時間も限られている。「これからの人口の変化をみると、産業形態の変化は激しい。そういう中でデータをタイムリーにマッピングして提示し、土地利用の議論に使ってもらえるようにスピード感が必要だと思っています」

(取材・前濱暁子、文・藤田正美)

2022年11月18日インタビュー