東京都市大学の馬場健司教授と、東京大学の乃田啓吾准教授にお話を伺った。馬場教授は気候変動について、乃田准教授は農業における生態系サービス支払い制度について、どちらも行政と市民をつなぐ仕組みの構築に向けて取り組んでいる。

前編となる本記事では各プロジェクトについて紹介する。

馬場教授のプロジェクト

東京都市大学の馬場健司教授は、市民が気候変動を自分事としてとらえ、行政における政策形成に参加する仕組みの構築を目指している。

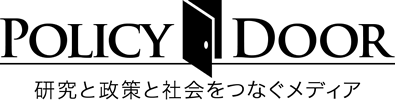

市民が「気候変動の影響がもう出てきているのではないか』ということ、たとえば身近にいる動物や植物の様子の変化や、河川の水温や水量が変わってしまったなどの情報を収集し、オンライン上のプラットフォームなどで共有する。そして気候変動が起こった将来を見据えて「今から何をしていけばいいか』を考える。

「専門的で難しく見えてしまう科学的なエビデンス(根拠、裏付け)を受け取るだけではなく、エビデンスの発見に自ら参加することによって、自分事として気候変動をとらえることができる仕掛けをつくるのが目標です」

馬場 健司 東京都市大学環境学部 教授

馬場教授はなぜ自分事化を重要視しているのだろうか。その背景には、せっかく時間や費用をかけて多分野で分業して気候変動による影響を計算し、予測を出しても、なかなか学術界以外から注目されなかった、という課題があるという。

「この原因は、研究者と行政の間、さらに行政と地域社会の間に気候変動の影響に対する認識のギャップがあるためです。その2段階のギャップをどうやって埋めるのかと考えたときに、行政主導のトップダウンもありえますが、今回のアプローチとしては市民参加のボトムアップで考えてみたいと思いました」

馬場教授は、市民の大半はいわゆる「サイレントマジョリティ」であると指摘する。

「私自身もそうなのですが、遠い将来や遠い場所の話は、どうしても自分には関係ないと思ってしまいます。市民が気軽に参加できる仕組みをつくり、心理的なハードルを下げることによって、自分の問題として捉え、行動を起こしていくことが必要だと思います」

現代ではスマホで情報を瞬時に報告・共有でき、市民参加型のモニタリング(シチズンサイエンス)を行いやすい状況にある。馬場教授は気候変動問題においてもシチズンサイエンスを取り入れられないか、と発想した。

ウエザーニュースにおける空模様の報告や、「Yahoo!乗り換え」における電車の運行状況報告の機能のように、市民に身の回りの環境を見て気づいたことをオンラインで報告・共有してもらう。気候変動はそのような即時的なものではないとはいえ、例えば、紅葉のはじまりや桜の開花の時期を報告し、「去年よりも早いのは温暖化の影響では?」など互いに議論する。そんな市民参加の“場”を作りたいと馬場教授は考えている。

「市民参加以前に、そもそも不確実性の高い科学的な予測をエビデンスと呼べるのかという問題もあります。しかし、『予測結果をもとに、将来を見越して今からやらなければならないことを考えていきましょう』というアダプティブマネジメント(順応型管理)的な手法は、環境政策の分野では以前からあるわけです。また、河川整備基本方針は既往最大値(過去にその地域で観測された雨量の最大値)ではなく、気候変動予測値を踏まえて改定しようとしています。このように政策決定のエビデンスの中には、実測値だけではなく、予測値も入れていこうとする動きが出てきています。それならば、日々の環境変化の様子を記録しモニタリングしていくことが後生へのレガシーとして、科学的知見を補完する傍証として、振り返ればあの頃から変化が始まっていたというエビデンスとして、地域社会で何かの役に立つことはできないだろうかと考えています」(馬場教授)

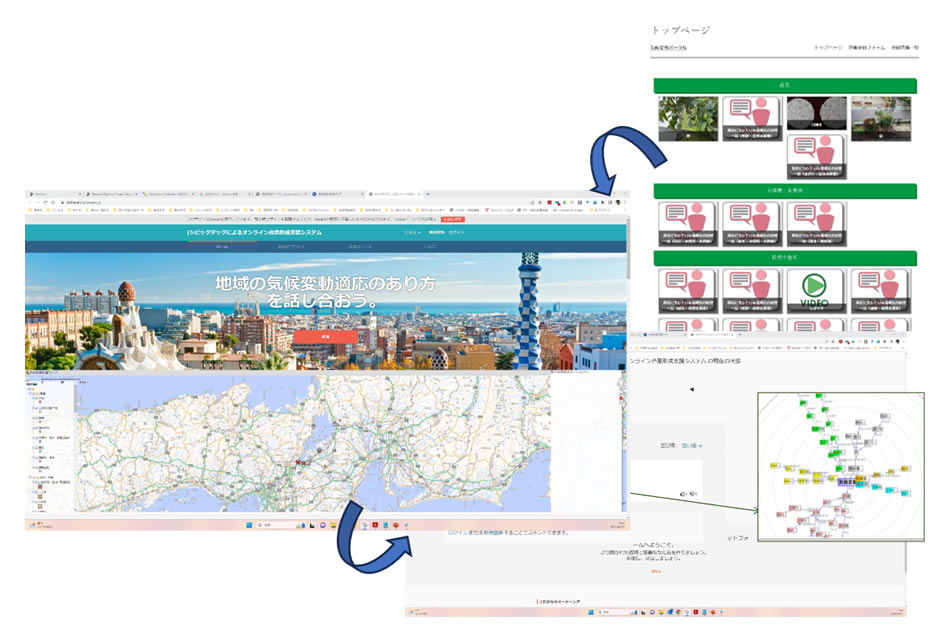

本プロジェクトで行った事例のひとつに、滋賀県での地球温暖化防止活動推進センターと協働した一連のワークショップがある。市民による気候変動影響と思しき事象を挙げてもらい、プラットフォームに期待する情報や機能についてのアイデアを出し合った。

このワークショップでは、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員にプロジェクトチームに入ってもらったことと、そして地球温暖化防止活動推進センターの方からの大きな協力が得られたのが良かったと馬場教授は話す。

「彼らは行政の考えを理解し、環境問題に関心の高い地域の方々とも縁があります。彼らが行政と地域社会の間をつないでくれることで、『地域の方々がこのエビデンスを見つけてくれたのですが、行政で何かに使えませんか』という提案が徐々に増え、根づいていく。そして、市民が自ら築いたエビデンスが自治体の行政計画などに反映されるようになっていくといいと思います」

気候変動への人々の関心は高まっているが、他人事である限り行動変容にはつながらない。モニタリングに参加することで問題が自分事になり、ひいては行政における合意形成にも住民の意見が反映される。専門家ではなく、市民が築いたエビデンスに基づく政策決定もEBPM(Evidence Based Policy Making 科学的知見をベースとした政策形成)のひとつのあり方なのである。

乃田准教授のプロジェクト

東京大学の乃田啓吾准教授は、農業水利施設やかんがい排水施設といった農業用水インフラの多面性に注目し、フィールドワークやワークショップなどを通して、地域社会の「生態系サービス支払い制度」の実現可能性を模索している。

生態系サービス支払い制度(PES:Payment for Ecosystem Services)とは、生態系サービス(水、作物、景観などの自然からの様々な恵み)を享受する利用者や住民が、自然の維持管理費用の一部を負担する仕組みのことだ。県の森林環境税や、米の販売価格に上乗せするなどして、すでにこの制度を実施している自治体もある。また、2024年度から国税として森林環境税が課される。

従来のインフラでは、管理者・提供者や利用者・受益者という役割が決まっていた。しかし、日本の人口が減少し、コミュニティが縮小していく社会のダウンサイジングが進むに伴い、その役割が過剰になってきている、と乃田教授は話す。

「特に農業においては、日本の人口が減少していくのに先駆けて農家の人口が非常に減少している状況にあり、従来行われてきた農家組織による農業用水インフラの維持管理の方法が成立しなくなると予想されます。

しかも、社会を縮めていく場合は分かれていたものを集約し、互いに協力しなければいけません。そこには利害の衝突が生じ、合意形成が必要になります」

乃田准教授はその課題を解決するために、まずは既存のインフラから得られる多面的な機能・サービスを可視化しようと考えた。さらに、それを享受する様々なステークホルダーたちとインフラの新しい維持管理方法を探っている。

乃田 啓吾 東京大学農学生命科学研究科 准教授

具体的にはどのように取り組んでいるのだろうか。

乃田准教授は、農業用水インフラを維持管理している土地改良区という農家組織に注目した。土地改良区は農家で構成される法人で、組合員の農家からの賦課金(毎年施設を利用することに対して支払うお金)で運営されている。これまでは土地改良区の運営費、つまり農家が自ら負担する資金で農業用水インフラを管理してきたが、農家の数が減ってくると運営が成り立たなくなる。

「既存の農業用水路の長さを全て合計すると、地球10周分に相当する40万キロメートルにもなります。これほどのインフラを従来の方法で維持管理していくことは、今後難しくなります。しかし、これだけ整備されたインフラをなくしてしまうのではなく、別の利用目的にも使えるようにしていく方法を考えるのが重要です」(乃田准教授)

そこで、乃田准教授は農業用水インフラの公共性に目を向けた。農業のために水を運ぶという目的に加え、農業用水インフラには生活排水や雨水の排水を担うという公共的な側面もある。

「農家以外の人々が増えているにもかかわらず、そうした公共性の高いものを農家の賦課金だけで支えるというのは実情にそぐわなくなってきました。これからは公共的な機能の恩恵を受けている行政や農家以外の住民からも支払いが必要になります。

その支払いのあり方として、たとえば主に利水(水の利用)を目的とする土地改良区に、公共的な役割の治水も担ってもらう方法が考えられます。治水は基本的に行政の仕事ですが、相応の費用を払い、土地改良区に治水もやってもらうのです。土地改良区はそれを事業費・運営費にでき、行政も仕事が減らせるというWin-Winな関係が築けます」(乃田准教授)

そのためには多くのステークホルダーを説得しなければいけない。説得や合意形成に向けて、乃田准教授はどのようなエビデンスを共有したのだろうか。

「1つは生態系サービスの可視化です。物や水の流れを可視化し、自然科学的な証拠・因果関係の提示に取り組んでいます。

もうひとつは、今の社会の仕組みがどのようにできたのかを十分にリサーチし、共有することです。教科書に載っているような一般的なことだけではなく、地域独自の経緯があります。自治体や土地改良区の方々とのワークショップにあたっては,このような地域独自の経緯を考慮した上で臨みました。これが立場の異なるステークホルダー同士が同じ方向を向くきっかけになったと思います」

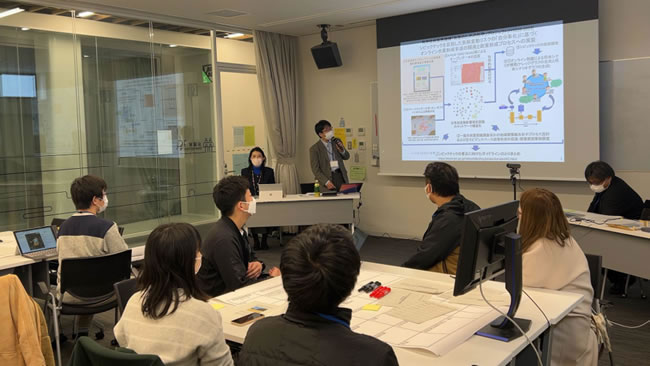

曽代用水とその周辺地域の取水・排水地点の分布

R2年度は岐阜県の曽代用水地区、木津用水地区において実地調査を行い、詳細な用排水路データを作成した。また、水田-排水路-河川において水位-水質観測を行った。

乃田准教授は次に何を目指しているのだろうか。

「課題を共有する場をつくることができたので、これまでのワークショップの参加者と活動や議論の成果をまとめた文書を作成し、共有する予定です。それを各自が持ち帰って、『これまで各々でやっていたことで、これに対する答えや、いい事例になるようなものがあれば出しましょう』『これを受けて各々で動けることがあれば提案してみましょう』という段階に進む、というのが今年のテーマです」

ただし、乃田准教授はそれでボトムアップ的に物事が解決すると甘く考えているわけではない。

「今年のワークショップには、国の機関の方にオブザーバーとして来てもらっています。自治体の方は『やりたいこと、こうしたほうがいいことはわかっているけれど、なかなか踏み出せない。このような制度を使ったらいい、と後押ししてほしい』とよくおっしゃいます。自治体が何に困っているのかがわかると、国もそれに応えていくことができます。このプロジェクトで両者の間をつなぎたいと思っています」

両プロジェクトは目指すところに向けて着実に成果を積み上げている。後編の記事ではお二人の対談を掲載する。

(取材・文 黒河昭雄、小熊みどり、編集・森田由子)

2023年10月2日インタビュー