プロジェクト

地域とつくる「どこでもドア」型

ハイブリッド・ケアネットワーク

プロジェクト概要

社会的孤立・孤独の状態にあり、社会から排除されている子ども・若者たちがいる

子どもや若者のウェルビーイングの低さと社会的孤立・孤独から社会的排除に至るケースが顕在化しています。子ども・若者の社会的排除の要因として、生まれつきの障害などの個人特性、家庭環境の問題、学校・職場の環境の問題が挙げられています。また、社会的排除に至るプロセスとして、「人に理解されない」場面を繰り返すことでトラブルを起こしてさらに人から疎外されていくループ、自己肯定感を育てられずひきこもっていくループ、複雑な課題を家族全体で抱え込み社会から隔絶してしまうパターンであることを研究チームで発見しています。

どこの「出会い」からでも、寄り添いにつながり助け合いの輪に包摂される「どこでもドアモデル」の構築

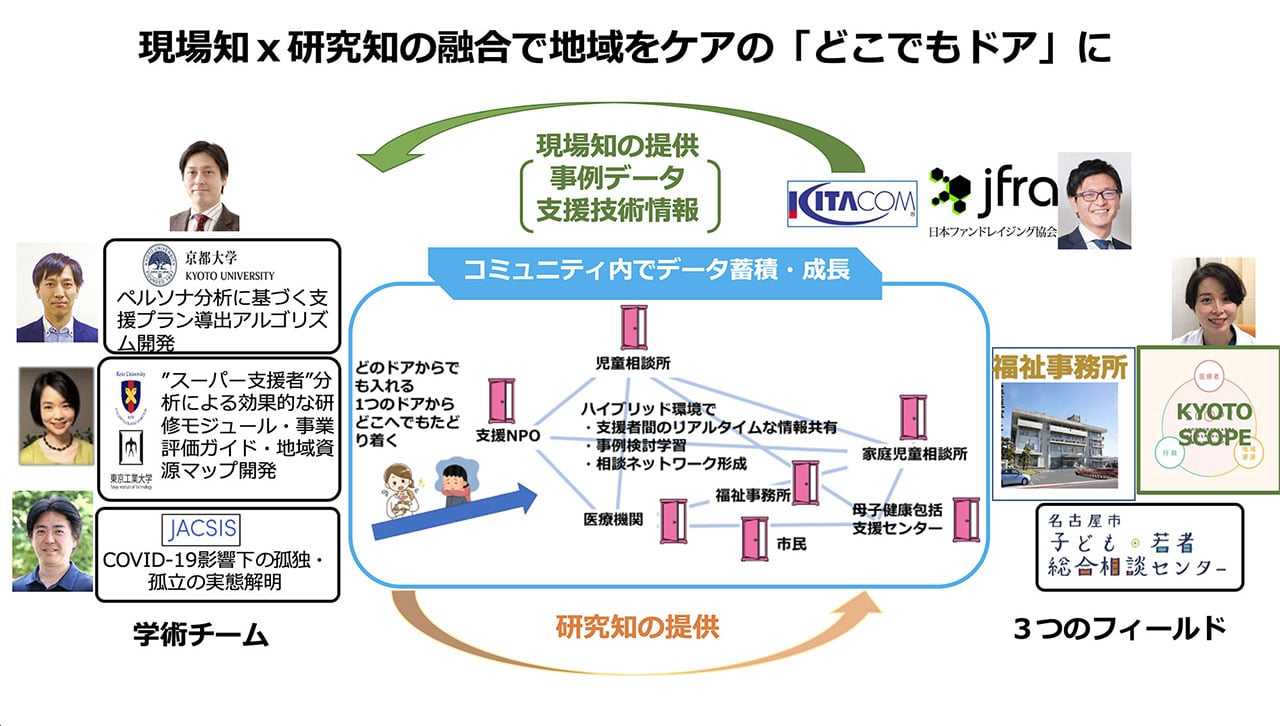

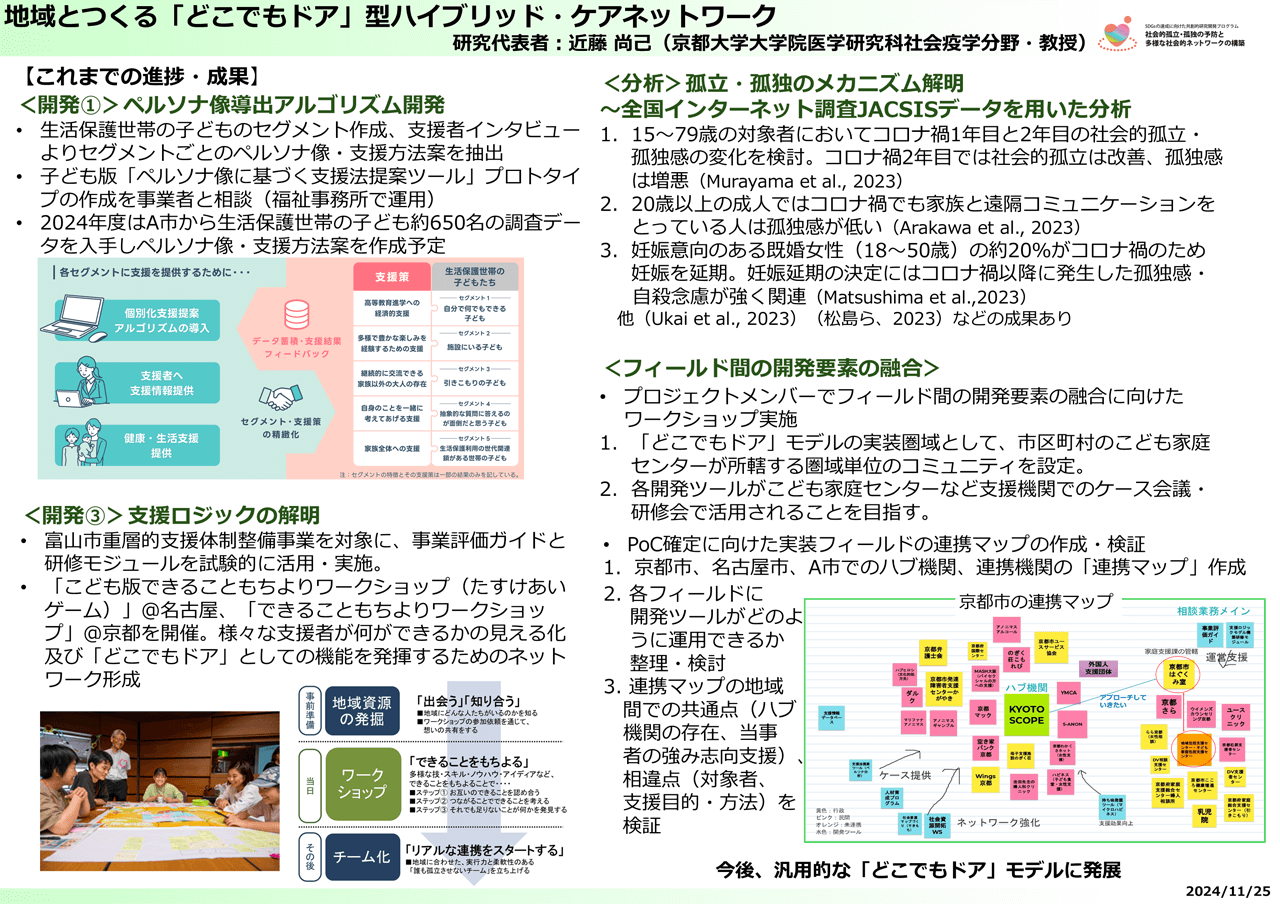

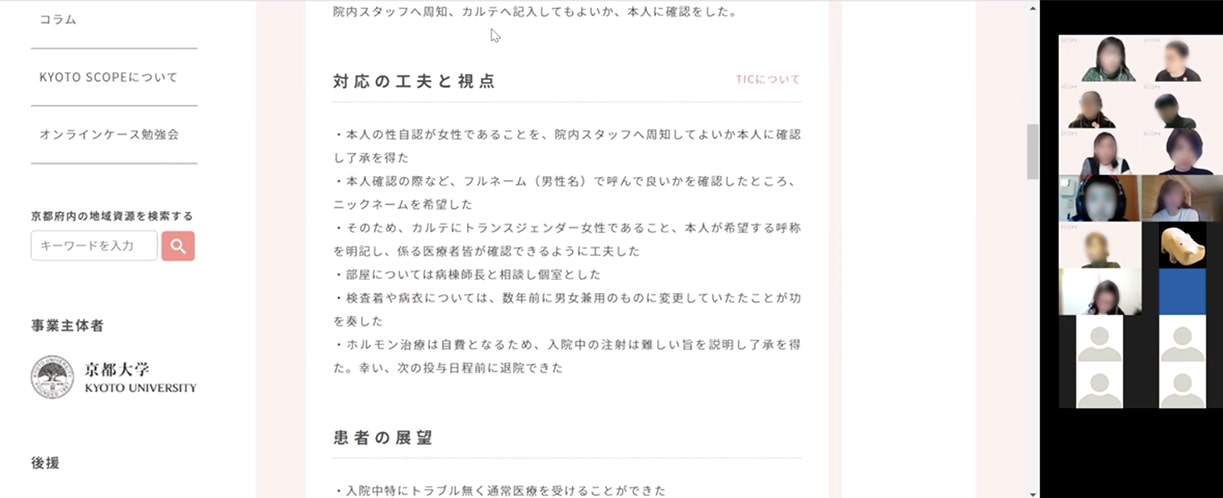

生活保護受給者のデータと新型コロナウイルス感染症の社会的影響に関するインターネット調査(JACSIS)のデータの計量分析、名古屋市子ども・若者総合相談センターとKYOTO SCOPE(京都市内の女性支援者ネットワーク)の事例分析により、社会的孤立・孤独に至るプロセスや支援のための社会資源の効果的な活用についての理解を進めます。また、生活保護受給者のデータを使い機械学習の手法により支援対象者の特徴をタイプ分けし、支援の優先順位付けやタイプごとの効果的な支援策の開発に活用します。そして、全国の福祉事務所、京都・名古屋それぞれが関係しているフィールドで「どこでもドアモデル」を構築します。福祉事務所では各タイプに応じた支援プランをマッチングし支援者に提示します。支援プランを全国の主要団体と構築する「社会資源マップ」と連動させ、本プロジェクト終了後も全国に普及可能なモデルを目指します。

Q&A

- 社会的孤立・孤独の一次予防のために、本プロジェクトが目指す社会像についてもう少し教えてください。

- 「どこでもドアモデル」の中では、単に関係者同士のネットワークができるだけでなく、その中で、人々が孤独や孤立にならないための社会資源となる活動や場が生まれていきます。そういった場では、自分が持ちうる力、「ケイパビリティ」が引き出され、自分らしい生き方を続けることができ、社会的孤立や孤独感を得にくい生活の場となります。支援を受けた人が支援者となることも確認されています。そういった動きが全国に早く広がるように、最新のデータ分析技術やオンラインコミュニケーション技術を活用して実装していくことがねらいです。

- 上記の社会像を実現するための最大の課題(ボトルネック)は何ですか?

- 困りごとを抱える人々との出会いと寄り添いが続くそれぞれの「場」で役立つ分析結果やツールを提供できるか否かが最も重要な点です。また、多様な場へと応用できるツールとなるかも重要です。本プロジェクトでは主にこれまで高齢者のための地域包括ケアシステムや生活保護受給世帯への健康支援の経験と実装のための資源(企業等)の活用のノウハウを十二分に活用することで、これらを達成していきます。

参画・協力機関

- 京都大学、慶應義塾大学、東京科学大学、大阪国際がんセンター、大阪医科薬科大学、畿央大学、太成学院大学、大阪行岡医療大学、日本ファンドレイジング協会、草の根ささえあいプロジェクト、起業支援ネット、KYOTO SCOPE、名古屋市子ども・若者総合相談センター、北日本コンピューターサービス株式会社 など

プレスリリース

- 生活保護世帯の子どもにテーラーメイド型支援を~効果的な支援システム開発に向けた新手法を確立~

- 生活保護世帯の子どもの入院実態とリスク因子が明らかに~経済的な支援だけでは子どもの健康が保障されない可能性~

実施報告書

- 2021年度研究開発実施報告書(PDF:490KB)

- スモールスタート研究開発実施終了報告書(PDF:2,225KB)

- 2023年度研究開発実施報告書(PDF:2,486KB)

- 2024年度研究開発実施報告書(PDF:2,208KB)