無脊椎動物から脊椎動物にわたる共生機構の共通性と多様性の理解に挑みますーERATO深津共生進化機構プロジェクト

最終更新日:2024.12.10

プロジェクト概要PROJECT

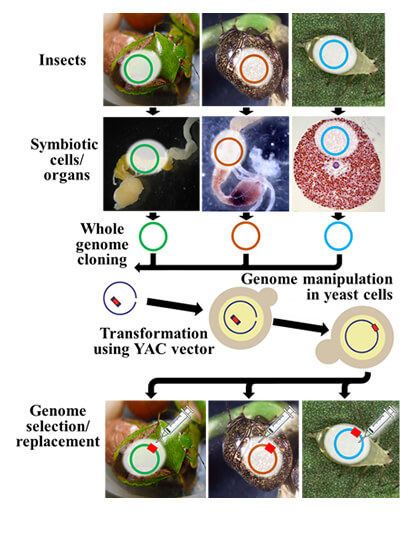

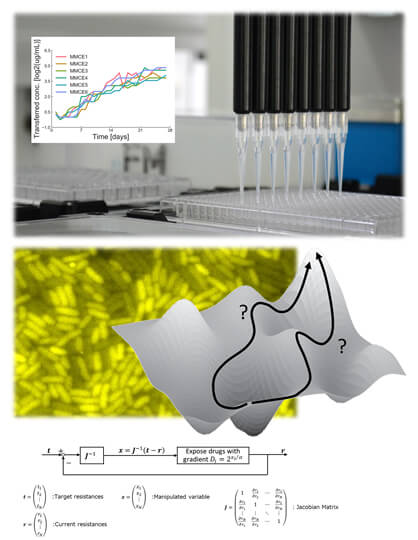

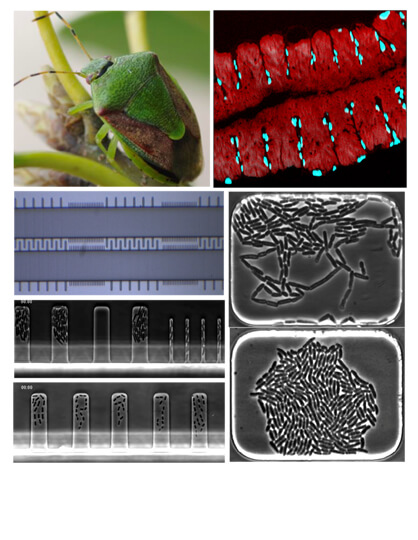

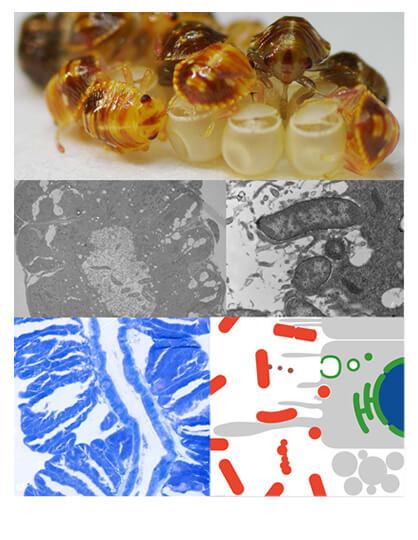

ERATO共生進化機構プロジェクトでは、昆虫―大腸菌人工共生系を用いた大規模進化実験、および培養困難な共生細菌の遺伝子操作や全ゲノムクローニングを可能にする新規技術開発を突破口として、さらに無菌マウス腸内での相互進化系に展開し、無脊椎動物から脊椎動物にわたる共生機構の共通性と多様性の理解に挑みます。

研究グループRESEARCH GROUPS

ニュースNEWS

第34回共生進化機構国際セミナーを産業技術総合研究所つくば中央でオンサイト開催、同時にZoom配信するハイブリッド形式で開催しました。

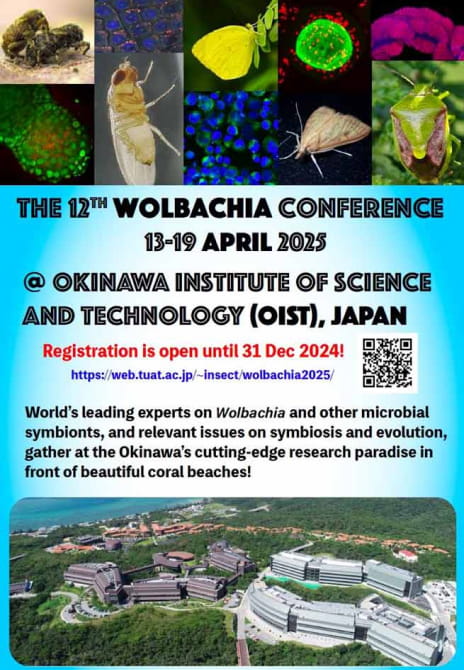

Dr. Nicky Wybouw (Ghent University, Belgium)

“How Wolbachia symbionts spread within haplodiploid mites”

第33回共生進化機構国際セミナーをオンライン開催しました。

Dr. Joseph Parker (California Inst. Tech., USA)

“Retracing the Evolutionary Steps Towards Symbiosis”

YouTube「ERATO深津共生進化機構プロジェクト」チャンネルに新規動画を配信しました。

「共生細菌が支えるトコジラミの吸血生活」

第39回共生進化機構先端セミナーを産業技術総合研究所つくば中央でオンサイト開催、同時にZoom配信するハイブリッド形式で開催しました。

竹下和貴博士(秋田県立大学)

「オオホシカメムシの環境獲得型細胞内共生系」

第32回共生進化機構国際セミナーをオンライン開催しました。

Dr. Aileen Berasategui (Amsterdam Institute for Life and Environment, Netherland)

“Origin and evolution of a defensive symbiosis in tortoise beetles”

第38回共生進化機構先端セミナーを産業技術総合研究所つくば中央でオンサイト開催、同時にZoom配信するハイブリッド形式で開催しました。

川久保修佑博士(東京大学医科学研究所)

「系統ダイナミクスを駆使した植物ウイルスの進化機構解析」

深津武馬研究総括が取材協力した以下の記事が日経サイエンス2024年10月号「特集:昆虫 驚異の共生術」に掲載されました。

遠藤智之・深津武馬「微生物を飼う昆虫の進化」

第37回共生進化機構先端セミナーをオンライン開催しました。

大沼亮博士(神戸大学)

「盗葉緑体性渦鞭毛虫ヌスットディニウムから探る藻類の進化」

特集「カメムシと共生微生物」を掲載した「昆虫と自然」2024年7月号が刊行されました。

深津武馬研究総括ほかERATOプロジェクトメンバーによる総説が特集されています。

第36回共生進化機構先端セミナーをオンライン開催しました。

小幡史明博士(理化学研究所)

「ショウジョウバエに見られる多様な栄養適応機構」

深津武馬研究総括が監修した以下の記事が別冊日経サイエンス「猛暑・感染症・野生動物 変わる世界とどう向き合うか」に収録されました。

K. E. ヘインズ「帰ってきたナンキンムシ」

博士研究員の水谷雅希が第51回日本マイコプラズマ学会学術集会優秀発表賞を受賞しました。

第35回共生進化機構先端セミナーを産業技術総合研究所つくば中央でオンサイト開催、同時にZoom配信するハイブリッド形式で開催しました。

横田秀夫博士(理化学研究所)

「生物のディジタルアトラス:3次元内部構造顕微鏡による昆虫図鑑」

第31回共生進化機構国際セミナーをオンライン開催しました。

Prof. Saskia Hogenhout (John Innes Centre, UK)

“Unveiling the Influence of Phytoplasmas: Insights into Extended Phenotypes and Biotechnological Implications”

第34回共生進化機構先端セミナーをオンライン開催しました。

小島渉博士(山口大学)

「カブトムシの生態の地理的変異」

ERATO深津共生進化機構プロジェクトの紹介記事が JST news に掲載されました。

「特集:昆虫-大腸菌実験共生進化系を確立 生命現象と進化の謎の解明目指す」

深津武馬研究総括による受賞記が日本進化学会の機関誌「日本進化学会ニュース」に掲載されました。

「研究のおもしろさを社会に伝える、次世代を育てる」

第33回共生進化機構先端セミナーをオンライン開催しました。

安藤俊哉博士(京都大学)

「生命が示す幾何学的機能形態の『形成』と『進化』の分子基盤を昆虫を使って理解する」

第30回共生進化機構国際セミナーをオンライン開催しました。

Prof. Thomas Richards (University of Oxford, UK)

“Insights into mediation between endosymbiotic partners within Paramecium bursaria”

YouTube「ERATO深津共生進化機構プロジェクト」チャンネルに新規動画を配信しました。

「ゾウムシを硬くする共生細菌とは?」