「女性が入ると会議が長くなる」などと発言して東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長を辞任した森喜朗会長。この女性蔑視発言は国際的にも問題視され、日本のジェンダーギャップがいまだに大きいことが改めて白日の下にさらされた。世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数2020 で、日本は121位であるという事実も再認識された。こうした社会風土が、女性の理系進学に影響をしている可能性を示唆したグループがある。

横山教授が取り組んだのは、なぜ日本では数学や物理学の女子が少ないのかという問題だ。日本では理学部や工学部、中でも数学や物理学といった分野の女性比率が極めて低い。女子学生の理系進学の障害になっているものは何なのか。

ジェンダー研究をスタートさせた理由

科学技術社会論の研究者である横山教授は、学生時代はスーパーカミオカンデを使ったニュートリノ実験のメンバーだった。もともと科学ジャーナリストを希望しており、学位を取った後は執筆をしながら科学と社会の分野の研究に転向した。

2017年4月に東京大学のカブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)に着任することになったのも、「科学者への信頼や巨大科学の科学技術政策を中心に研究をリスタートさせようとしているタイミングだった。そうしたら当時の機構長、物理学者の村山斉さんから、『数学や物理学を学ぶ女性が少ないのはなぜか』と聞かれた。理系全体の女子率に関する研究はあるけれども、数学や物理に特化したものはほぼ皆無。データがないので、答えられないと言ったところ、ぜひ研究してほしいと要望された」

しかし横山教授は戸惑う。「我々の近隣分野におけるジェンダー関連の研究は、先輩方の努力あって次第に認められてきてはいるが、女性研究者がほとんど。別枠に押しやられる感覚があり抵抗を感じた。さらに出身分野は物理学で、自分ごとでもあるからこそ、この問題を考えるときには、感覚がひりひりする。だから当時は自分からやりたいとは思わなかった。この研究をやってほしいと言われることにも、割り切れないもやもやを感じた」

しかし、村山教授の熱意は社会のために大切なことだと、研究の必要性を理解したという。考えてみれば出身分野の課題であり、研究をするのにぴったりのポジションにいる。すぐにJST RISTEXに応募し、採択されて研究をスタートさせた。「独自の観点を活かすため、理系の教育という観点ではなく、日本社会に根強いジェンダー差別からこの問題に取り組もうと考えた。ただし、女性ばかりで研究するのはおかしいと思い、共同研究者の半数は男性研究者にした。いずれはこの領域が学術のメインストリームになるように。皆、平等度の高い優秀な仲間で、一緒に研究してくださってありがたく思っている」。結果的に個人としても新しい分野への挑戦となったという。

大学物理学科1年生、女性は14%

日本の高校で女子が物理を選択する率は、最近は上がってきているようだが、以前の2つのデータを掛け合わせた概算では、女子が約4%、男子が16%だ。しかし、高校で物理を履修しなければ、工学部や理学部の受験で制限が生じる大学も多い。

「世界の多くの国では、女性の方が男性よりも大学進学率が高い。ところが日本は逆転していて男性のほうが7% 多く進学しているが、こうした国がほんの数カ国しかないことはあまり知られていない。理系進学の女子率を議論する前に、こうした日本の現状を押さえておくことも重要だ」と横山教授は言う。

論理的思考や計算力は「男のもの」か

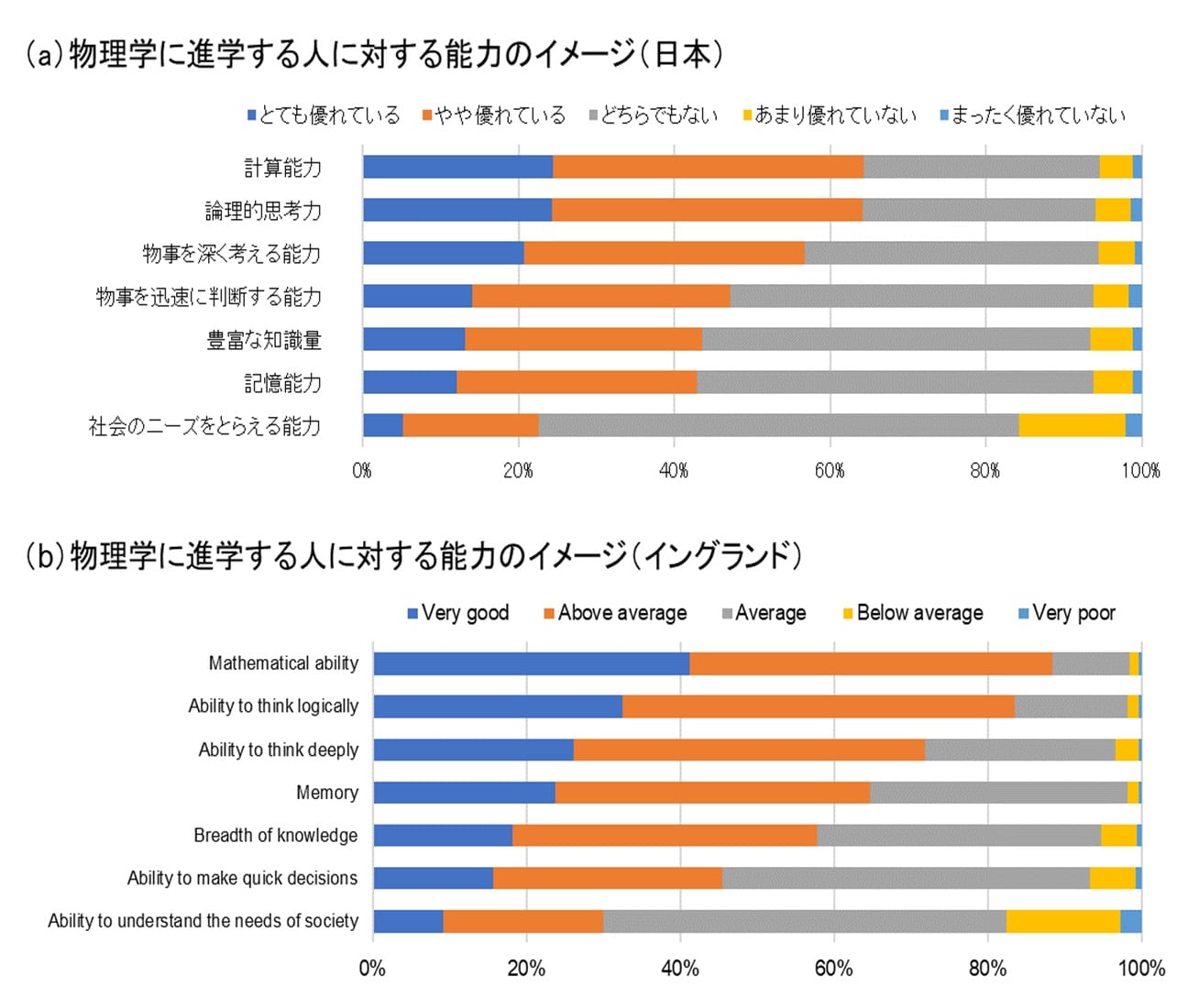

いま世界的に注目をされている「天賦の才能(brilliance)」研究がある。生まれながらの天賦の才能が必要な分野として、理系では数学や物理学、文系では哲学があると考えられており、いずれも女性比率が低い。しかし、世界中で天賦の才能について議論されているにも関わらず、その中身について深く分析されたものがなかった。そのため、横山教授のグループは、天賦の才能を7つの力(計算能力、論理的思考力、物事を深く考える能力、物事を迅速に判断する能力、豊富な知識量、記憶能力、社会のニーズをとらえる能力)に分解し、これらにジェンダーイメージの偏りがあるかどうか、文化の異なる日本とイギリスのイングランドで調査を行った。

調査:物理学で求められる能力のイメージ

一般男女を対象に、物理学に進学する人が優れている能力のイメージを尋ねた

【引用文献】一方井祐子・井上敦・南崎梓・加納圭・マッカイユアン・横山広美(In press)、STEM分野に必要とされる能力のジェンダーイメージ:日本とイギリスの比較研究、科学技術社会論研究

図1. 物理学に必要とされる能力。日本とイングランドともに物理学に進学する人に対して「計算能力」や「論理的思考力」が優秀というイメージが強い

「非常に驚いたのが、日本では論理的思考能力と計算能力が優れていることについて、男性的であると多くの人が認知していることだった」と横山教授は言う。イングランドと比べると高い数値が出ている。「そして、数学や物理学に必要な力も計算能力と論理的思考と認知されている。そうすると数学や物理学は男性のものになってしまう。こういった能力についてのジェンダーバイアスが日本はすごく強い。こうした能力差別は、女子生徒が取り組もうとするやる気を、社会が削いでしまう原因になりえる」

日本の女子生徒の成績は世界的にも良好

そもそも日本の生徒の数学の成績は世界的に見ても極めて良い。2015年に実施された国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)では、日本の中学2年生の数学の結果は女子588点、男子585点と、アメリカの女子517点、男子519点と比較してもかなり高い。エビデンスのない能力差別の刷り込みは有害だ。

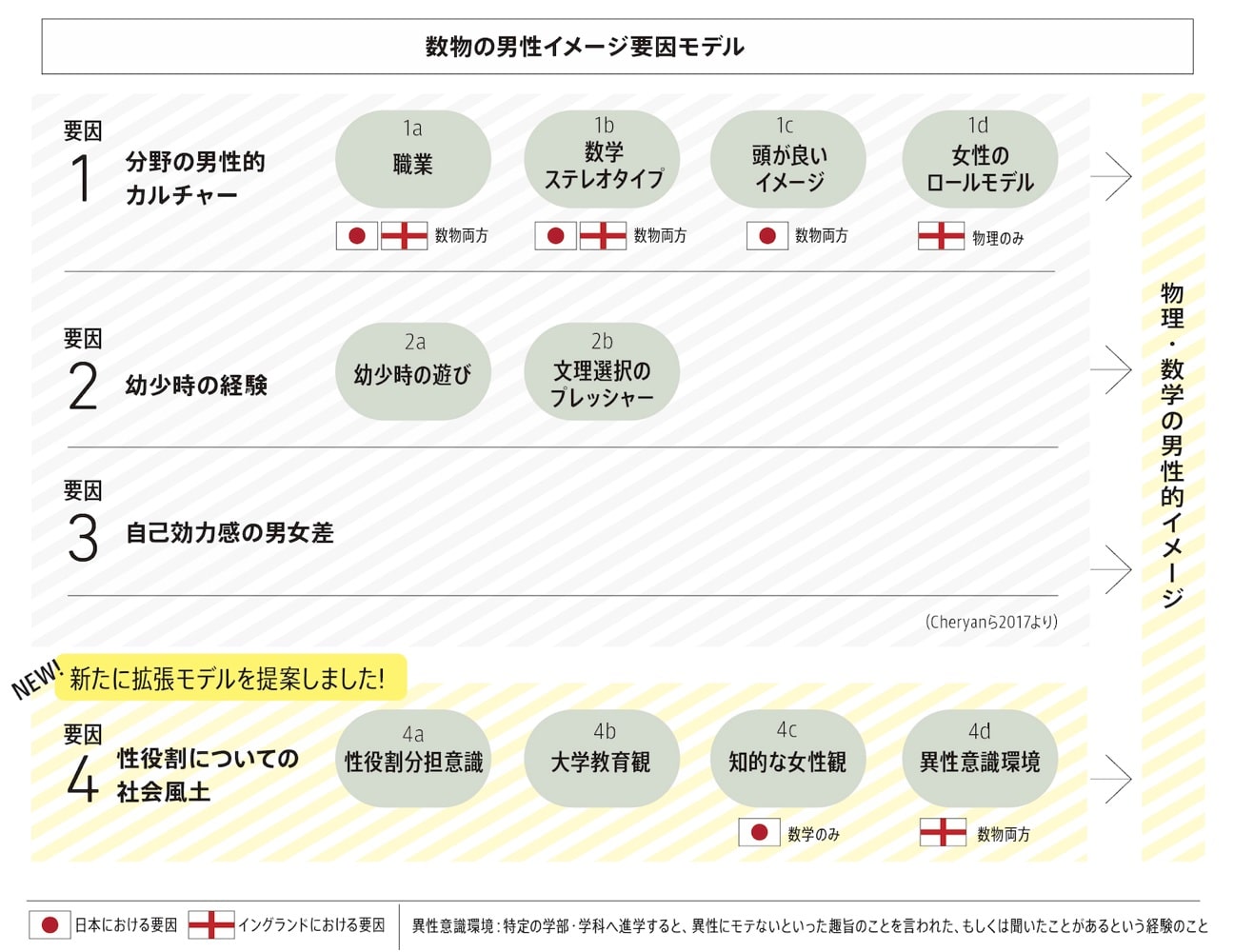

このプロジェクトでメインの研究成果は、「モデル論文」と呼ぶ下記の内容だ。理系進学に影響を与える学術の男性イメージには、社会が女性蔑視をしていることが影響しているのではないか。米国の教育心理研究グループが物理学やコンピューターサイエンスに女性が少ない理由を3つの要因で表わしていたものに、横山教授のグループでは社会風土についての4つ目の要因を加えて日本とイングランドのデータで検証をした(図2)。

拡張モデルの提案

【引用文献】Ikkatai, Y., Inoue, A., Minamizaki, A., Kano, K., McKay, E. and Yokoyama, H. M.(2021) Masculinity in the public image of physics and mathematics: a new model comparing Japan and England. Public understanding of science

図2. 4つ目の要因として社会風土を加え,日本で数学と物理学に男性的イメージがあることを説明する新たなモデルを提案

まず、要因1にある、数学や物理学を学んだ後の「職業」が男性向きであるというステレオタイプや、数学ができるのは男性であるというステレオタイプは、日本、イングランドの両方で、数学や物理学の男性イメージに影響していることがわかった。

また、日本では、数学や物理学ができる人は頭が良いというイメージが、男性イメージへの強い要因になっている。そして、新しく加えた要因4の社会風土では、日本では、男性でも女性でも、女性が知的であることに否定的な認識を持つ人ほど、数学は男性のものだというイメージを持つことがわかった。

知的な女性を敬遠する人々

「予想したとはいえ、衝撃的」だったと横山教授。「これまで、女性の理系進学の問題といえば、就職やロールモデルの少なさが問題視されていた。しかし、女性は数学ができないという能力差別に加え、女性が知的であることに否定的な人ほど数学・物理学に男性イメージを持つことがわかった。こうした女性に対する無意識の偏見がなくならない限り、理系に進学する女性は増えないだろう、という問題の根深さが明らかになった」

モデルはまだ構築したばかりで、それぞれの要素の関係はこれからさらに調べる予定だという。社会風土の改善は、時宜を得て社会全体で進めていかなければならない。一方で数学ステレオタイプの解消は、いつでもどこでもアナウンスできる。横山教授は、女子中高生の理系進学支援事業や、支援を目的とする政策においては、数学ステレオタイプの改善を重点的に取り組むことが重要だと指摘する。

日本の女性規範をアップデートせよ

横山教授が所属する、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構(機構長・大栗博司)は、海外研究者が4割を占める国際研究機関だ。近年、ダイバーシティについても多くの改革が行われた。たとえば、人事評価をする研究者は、事前に自分のバイアスを知るIATというテストを受ける。機構が支援をする研究会の提案は、女性が一定数いないと差し戻される。こうしたひとつひとつの積み上げが重要だと横山教授は言う。

「同じ時代の中にあって相互作用があるので、みんな一緒に同時並行でやっていくしかない。その先導役として、まずは大学が変わらなければいけない」。取材の後、東京大学では、新しい理事の過半数が女性になることが明らかになったという。これは大きな変化だ。

人口が減少し、放置すれば右肩下がりが避けられない日本。その日本の将来のためには、人口の半分を担う女性が自らの能力を最大限に活かし、活躍できる社会に変わっていくことが必要だ。しかしこれまで日本は、「一億総活躍」などというかけ声だけはあっても、「人口問題に対処するチャンスをことごとく見過ごしてきた。日本社会の女性規範を、時代に合わせてアップデートしていくという視点が将来の日本には必要だ」と横山教授は語る。

(まとめ・前濱暁子、編集・藤田正美)