IoTやAI……ネットはもちろん、新聞やTVでこの文字を見ない日はない。AGFA(Apple、Google、Facebook、Amazon)を初め、世界の企業はスタートアップも含めてこのキーワードを中心に回っているように見える。しかし、ふと気がつけば、日本はこの分野で周回遅れになっている感がある。なぜそうなってしまったのか。

今からこういった分野に力を入れても、この後れは取り戻しようもない。そもそも、コンピュータ・サイエンスでこれらが注目されるようになるというのは、もう10年も前に見えていたことだ。計量書誌学という分析手法で当時の論文の引用関係を分析すれば、そういったキーワードが浮かび上がると東京工業大学の梶川裕矢教授は言う。

読み切れない大量の論文

世界の潮流に遅れないように、あるいは世界に先駆けて科学技術イノベーションを実現するにはどうすればいいのか。そのために必要なことは何か。どのような政策があればイノベーション力を高めることができるのか。それが梶川教授の問題意識だ。

最初にそう思ったのは、もう20年ほど前、まだ学生だったときだと言う。当時、半導体材料の研究をしていて、大量の論文を読んだ。そうすると、同じ分野で研究していても、お互いにほとんど認知していないケースがあるように思われた。

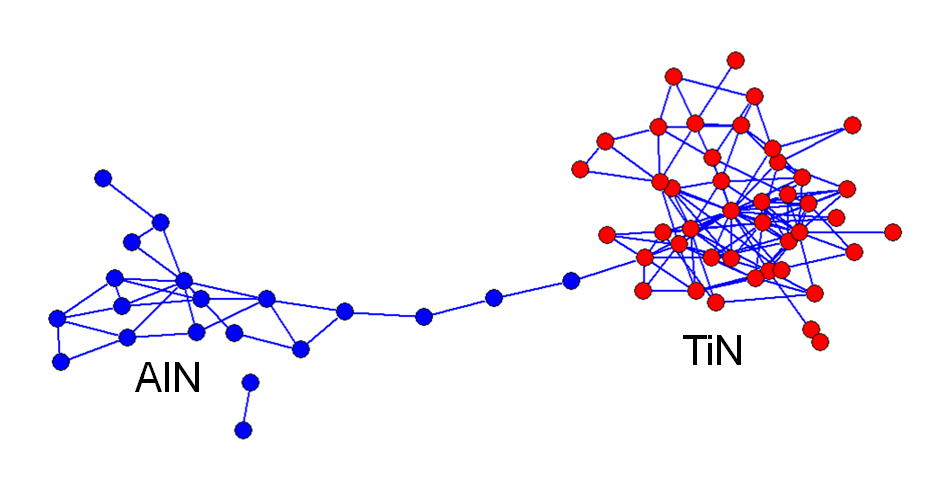

その後、博士論文をまとめるにあたっていろいろ調べると、論文や特許などの文書をデータとみなして、それを定量的に分析するという方法があった。計量書誌学である。そのなかに引用ネットワーク分析というのがある。論文の引用関係を分析し、論文と論文の関係や距離を分析する。それを使って、自分の研究の引用関係を書いてみた。その研究とは、半導体に使う窒化チタンとか窒化アルミの結晶の配向性の研究だ。

引用ネットワークを可視化すると

窒化アルミ(AIN)と窒化チタン(TiN)の結晶の配向性の研究

窒化アルミと窒化チタンは同じような物性を持ち、半導体プロセスにおいて同じ用途に用いられる材料であるにもかかわらず、その物性を決める結晶の配向性に関して異なるモデルが採用されていた。特定の研究コミュニティで研究を行う研究者が、引用関係を辿って別のコミュニティの論文に辿り着くのは極めて困難だが、可視化してみると一目瞭然である。

(引用文献) Yuya Kajikawa, Koji Abe, Suguru Noda, Filling the gap between researchers studying different materials and different methods: A proposal for structured keywords, Journal of Information Science, 32 (6) 2006, pp. 511–524

そうすると同じ配向性という現象を対象にしているのに、二つのグループにくっきりと分かれていた。本来なら論文の引用関係なのだから一つにまとまっているはずなのに、二つに分かれていて、しかもその間はごく細い線でしかつながっていない。二つの小島があってその間に小さな渡し船しかないと、小島同士の行き来はどうしても少なくなる。これでは論文のリファレンスから論文をたどっていくという従来のやり方では、本来見ておくべきすべての論文を参照することはできない。

同じ研究をしている人同士なのに、その間が結構離れていることがある。梶川教授は、博士課程の最後の1年間を、論文の分析、計量書誌の研究に充てた。もともとは自分の研究に役立てようという気持ちだったが、それだけでなくいろいろな分野に応用できるのではないかということにも気がついた。俯瞰的に物事を見ることで「研究の現場にどっぷり使っている研究者には見えない景色があるのではないか」という。

さらに発想が広がる。見えていない研究や技術を可視化し、発掘することで、企業の研究開発や国の研究開発政策に応用できるのではないか。研究者といえども、そんなに多くの研究論文を読めるわけではないし、適切な研究成果をすべて探し当てるのは不可能とは言わないまでも、かなり困難な作業である。計量書誌学を使ってこの課題を解決できるとすれば、研究の効率は飛躍的に伸びるはずである。

効率的に「砂金」を探す

政策によってイノベーション力を高めることができれば、日本も何とか世界に伍して競争できる状況に戻れるかもしれない。しかし、と梶川教授は話を続ける。「本質的に重要なのは、政策目標やアジェンダの設定と、それを達成するためのデザインです。現状がどうかとか、この分野が伸びるとか、今後出てくるのは何か、というのはあくまでも分析の話。この分析と政策をデザインすることの間には、本質的に論理的な飛躍があります」

ただ、分析をせずに政策を設計することにも無理があるという。まずアイディアが出てこない。極めて平板になりやすいし、効率が悪い。「例えば、今後Society 5.0やIoT、AIを研究すべきだと言っても、政策担当者自身、中身が分かっているわけでもなければ、どう振舞うかはともかく、心の中で確信を持てているわけではないでしょう。それに人に説明するときには、その政策を推進するために、なにがしかのエビデンスが必要です。また、推進すべき政策や施策がない中で、データを虚心坦懐に眺め、分析する中でやるべきことが見えてくることもあります」

だからこそ分析が必要だし、いろいろな分析手法を動員すればかなり効率的にエビデンスを構築することができ、効果的な政策のデザインに繋がる。数万とか数十万とかいう調べきれないようなデータがあっても、分析と知の掛け算によってたちどころに関係が見えてくるのだと梶川教授は言う。「データを分析してエビデンスを作る、発見するというのは、一見遠回りに見えるけど、実は効率がいい方法だと思います」

何年も前に次の注目分野が予想できる

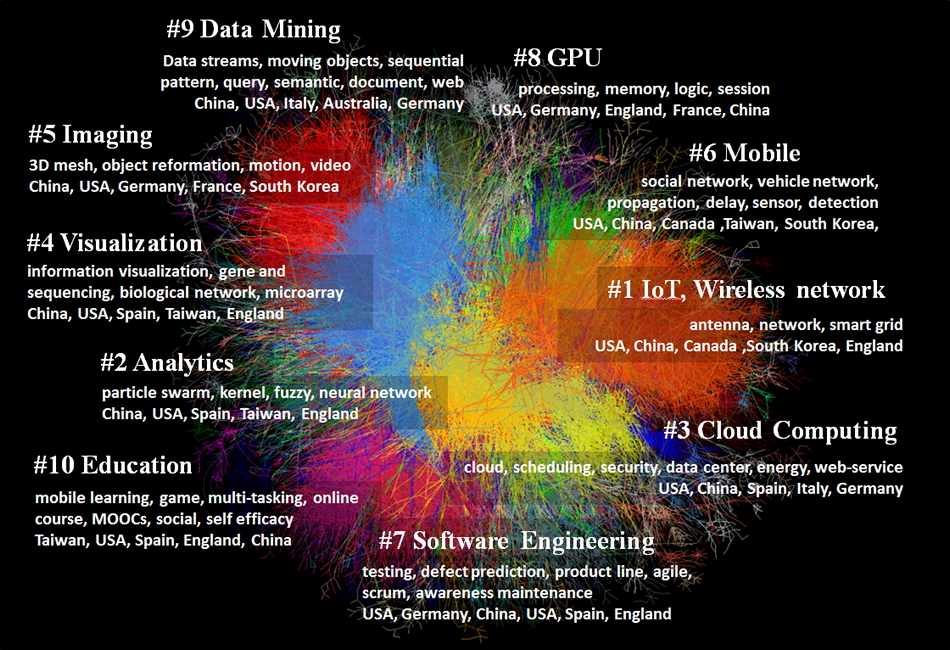

2010年-2014年のコンピューター科学分野における研究の俯瞰図

出典:梶川裕矢氏提供

数年以上前からすでにIoTやAIが研究の中心だった。高被引用論文(学術的インパクトの大きい論文約23万論文)に限っても、米国(約2万本)、中国(約1万7000本)が世界の2強。日本は世界の12番手(約2000本)だが、台湾、韓国からも大きく水をあけられている。

巨大な山のような論文の中から、関連のあるものを見つけ出して、そこから砂金を効率的に探すにはどうしたらいいのかという話に例えてもいいかもしれない。「まずやらなければいけないのは、砂金を探す前にどこに山があるのか、今どこにいるのかを見極めることです。地図を作って、現在位置を定め、目標とする地点を描くと、その中でここを通るほうが近道だとか、ここに砂金がありそうだとか見えてくるでしょう。それが地図を作る理由ですが、地図ができると思わぬ発見もあったりします」

現在の情報科学の技術は、IoT、AIそれにGPU一色と言ってもいい状態だ。しかしこの分野の地図を描いてみると、もう10年前からコンピュータ・サイエンスの中でこういった分野が注目されると分析することができたと梶川教授は言う。それだけではない。「アメリカがソフトウエア・エンジニアリングの分野で突出していることも分かります。このソフトウエア工学というのはとても泥くさい分野に見えるのですが、産業のことを考えるとこのソフトウエア開発が一番ビジネスになる。その方法論にかなり力を入れて研究しています。思わぬ発見というのはこういうことですね」

あまりにも存在感がない日本

そこで気になるのが、このコンピュータ・サイエンスの分野で、日本の位置付けはどうなのだろうということだ。人口減少が世界の国々に先駆けて進む日本では、イノベーションによる成長力の確保を図らなければ、社会そのものが維持できなくなる可能性が大きいからである。

トップ10%論文(被引用回数が上位10%に入っている論文)だけを分析してみると、日本の存在感がないことが明らかになったと梶川教授は言う。「中国とアメリカが他を圧倒的に引き離しているのですが、日本は中国どころか韓国や台湾に比べてもトップ10%論文の数が半分ぐらいしかない」

この傾向はもうかなり前からだ。日本の高等教育、科学技術政策を見ると、1950年代、60年代に理工系人材を倍増させた。重厚長大産業である鉄鋼とか化学、機械などの産業が必要とする学生を増やした。それが80年代の自動車や半導体産業を支えたのだという。そして、無医県を解消するために各都道府県に医学部をつくった。そのころアメリカでは急速にコンピュータ・サイエンスを強化していた。70年代に学生を倍にし、80年代にも倍にした。70年代から80年代を通じてコンピュータ・サイエンスを学ぶ若者を4倍にしたアメリカに対して日本はまったく後れを取ってしまった。コンピュータ・サイエンスに特化した研究科はほぼゼロであった。

もっともこうした選択がまったく非合理的だったとは言い切れない。何でもできるほど豊かではない以上、ある程度の「選択と集中」は避けられない。当然、強みのある分野に集中する。それが機械、材料、化学という分野だったということだ。

今ないものを創ること

ただ将来のことを考えれば、当然新しい分野に注目しなければならない。新しいものは目の前にあるわけではない。まだ萌芽でしかないようなものは見過ごされがちだ。梶川教授は言う。「第一は、全体像に関するエビデンスを与えたい。AIとかIoTとか機械とかの一点突破ではなく、それに関する研究や技術、ビジネスモデル、政策、制度などの掛け算として全体像を考える、そのためのデータやエビデンスだ」

しかし、分析から得られるものはあくまで現在あるいは過去から出てくる全体像であり、将来どうなるかはここでは分からない。「これからどこに向かっていくのかが、第二のテーマです。トレンドとか予兆を見つけるということですね。例えば、70年代にはソフトウエアは予兆だったかもしれないが、90年代に入るとシリコンバレーはソフトウエアで急速に盛り上がった。これは予兆ではなくて現実です。日本もこの90年代に情報系の学生の数を急いで増やし始めたけれども、現実を見てからではもう遅い。だから現実からエビデンスを探すのではなく、予兆をとらえてエビデンスにしなければなりません」

そこから先はさらに難しい。「第三は、『今ないもの』を創ることです。将来とは予測するものではなく実現するものだと思います。そのためのデータを提供したい」。イノベーション・エコシステムをつくると言い換えてもいいかもしれない。

ただ「将来を創る」となると、研究の方向性や効率だけの話ではすまない。出てきたアイディアのビジネスモデルやビジネスのためのプラットフォームが課題になる。「Nokiaが負けたのは技術だけではない」という問題意識の下に、フィンランドはビジネスエコシステムとかプラットフォーム戦略を研究するために巨額の研究資金を投じている。ハード「技術」信奉の強い日本ではそのような人文・社会科学に巨費を投じるということは考えにくい。一方で、技術プッシュではない、新たな将来や未来社会を構想するためには、歴史学や哲学に裏打ちされたビジョンや、それを社会において実現するための法律・政治学、経済学・経営学、地域や文化、コミュニケーションといった人文・社会系の知識や知恵が必要となる。

押し寄せる高齢化の波、そして人口の減少。日本が直面しているのは、世界で誰も経験したことのない社会的な構造的変化だ。年金や医療、介護などの社会保障が大波をかぶるというだけではない。右肩上がりの時代に築き上げられて来たさまざまなシステムが、制度疲労を起こしているように見える。その大変化の時代をどうやったら乗り切れるのか。やや大げさな言い方だが、日本の存亡がこの課題を解決できるかどうかにかかっている。

国の成長力を左右するもの

GDP(国内総生産)を伸ばすことだけが、国民生活を豊かにするわけではない。しかし一人当たりGDPが伸びなければ、教育や子育て、高齢化で費用が膨らむ一方の医療や介護などを維持することはできない。生産年齢人口が確実に減るなかでは、社会の生産性を上げ、高付加価値化を追求するのは重要なことだ。そして経済成長力を支えるのはイノベーション力だという研究成果も発表されている。その研究でイノベーション力は「科学技術×教育×ITインフラ」と定義されている。

しかし日本の現状はどうだろうか。2017年に発表されたTimes Higher Education誌の世界大学ランキングで見ると、ベスト100に入っている大学は東京大学と京都大学の2校だけ、しかもその順位は46位と74位だった。アジアでもシンガポールや中国の大学に毎年のように追い越されている。それがただちに日本の教育力・研究開発力の低下を物語るものではないとしても、何らかの問題があることは否めない。大学のランキングに一喜一憂しても仕方がないが、日本のイノベーション力をどうやって高めるか。この課題は、もっと国民的に共有すべきなのかもしれない。

(文・藤田 正美)