成果概要

誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現[6] 生体影響調査

2023年度までの進捗状況

1. 概要

本研究開発項目「生体影響調査」では、CAやデバイスの利用が生体に与える影響の全体像を明らかにしようとしています。他の研究開発項目と密接に連携する項目であり、CAやデバイスが人体に作用するしくみの理解に立脚した新しいCAデザイン、CAの評価方法の構築、安心で持続的なCA利用法の確立などの波及効果を狙います。

この目的を達成するために、本グループでは、人体に含まれる1万種類以上の物質を網羅的に測定する「オミクス解析」を最大限に活用しています。この考え方は質問紙票を用いたアンケートベースの評価や特定の物質(例: コルチゾール)のみによる評価といった従来の考え方とは大きく異なっており、CAやデバイスの利用が人体に与える影響を客観的かつ俯瞰的に明らかにできることから、本研究分野に大きな進展をもたらすことが期待されます。

2023年度は、本研究の進捗を助ける新しいオミクス計測技術の開発や、対話やゲーム、運動、あるいは新しいデバイスの利用が生体に与える影響の解明といった重要な進展が得られました。特にオミクス指標と心理指標の関係性に着目しながら、以降の研究を進めていきます。

2. これまでの主な成果

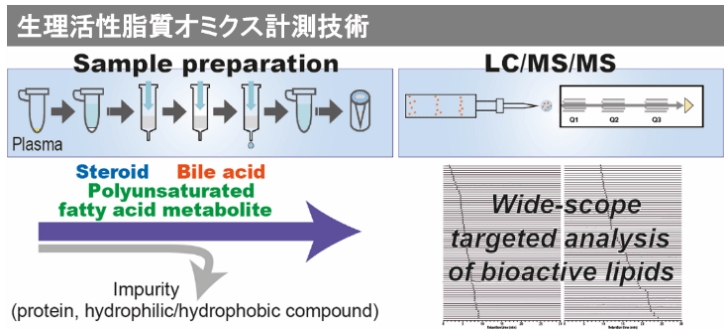

生理活性脂質を一斉測定する新技術の開発

オミクス解析の一つに代謝物 (メタボライト) を網羅的に測定するメタボロミクスがあります。メタボロミクスは網羅性を担保することが最も難しい技術の一つです。その理由は、生体内に存在する物質の物性がさまざまだからです。例えば、アミノ酸は水に溶けますが脂質は水に溶けません。分子の大きさや極性も大きく異なります。このうち、ホルモンなどのいわゆる生理活性脂質には「量が少ない」という決定的な特徴があり、複数の生理活性脂質を同時に測定することは困難であるとされてきました。そこで、生体影響調査グループではこの状況を大幅に前進させ、微量な生理活性物質143種類を一斉に測定するために、試料調製法および液体クロマトグラフィー質量分析(LC/MS/MS)を用いた新しい計測系を開発しました(下図)。本研究を前進させる上で極めて重要なコルチゾールやテストステロンなどを含む代謝物の網羅的定量観測が可能になりました。この新しい技術が本グループの今後の研究をさらに発展させていくものと期待しています。

対話やゲームの生体影響をマルチオミクス解析で解明

本グループのマルチオミクス計測基盤を活用し、ゲーム利用時や対話体験時の生体影響を明らかにしました。2時間のアクティビティによって免疫細胞の遺伝子発現に変化が生じました。興味深いことに、アクティビティによるマルチオミクス変化はアクティビティの種類によって異なっており、マルチオミクス反応によるタスク分類の可能性を示唆する結果でした。また、マルチオミクス応答が心理指標と相関するケースも多く認められ、私たちが捉えているマルチオミクス変化と主観認識の間に何らかの関係があると考えられました。東北大学・京都大学を生体影響調査試験のハブとして引き続き研究を進めていきます。

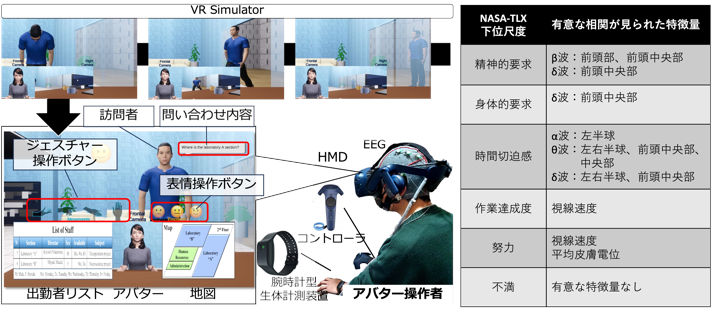

アバター利用時の生体信号と疲れの関係を調査

住岡(国際電気通信基礎技術研究所)は、アバター利用時の生体信号から疲れや注意状態を推測することで操作者を支援するインターフェース開発に取り組んでいます。本年度は、操作者の疲れを反映する生体信号を選定するために、仮想アバターで来客対応をしたときのメンタルワークロード(MWL)と生体信号の関係を調査しました(下図左)。被験者は脳波計等の生体信号計測装置を装着した後、アバターを操作しながら訪問者の問い合わせに対応しました。何度かの対応後、アンケートに回答してもらい、主観的なMWLを評価してもらいました。その結果、NASA-TLXの複数の下位尺度が生体信号から計算された複数の特徴量と相関を持つことがわかりました(下図右)。今後はこれらの特徴量からアバター操作中のMWLを予測することに取り組み、疲れすぎないアバターインターフェース開発に取り組みます。

3. 今後の展開

これまでの研究を継続し、タスクの性質や被験者の応答をマルチオミクスデータとして表現することを目指します。このことによって、マルチオミクスデータによる性能評価や安全性評価という新しい領域を拓きます。脳情報の変化と代謝・遺伝子の変化がどのように関連し合っているのかを調べることも現実のものとなりつつあり、幅広い波及効果をもつテーマといえます。