成果概要

誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現[5] CA基盤構築の研究開発

2023年度までの進捗状況

1. 概要

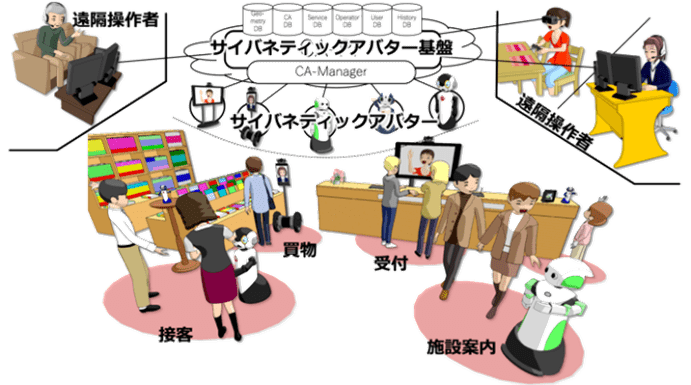

多数のサイバネティック・アバター(CA)と操作者を結ぶCA基盤(CA-PF)の研究開発として「CA基盤構築と実証実験」および「サービス機能記述の標準化」に取り組みます。多数のCAを多数の操作者が利用するには、両者を結び付ける情報インフラとなるCA基盤が必要不可欠です。「CA基盤構築と実証実験」では、まず基盤の階層構造を明らかにし、各階層の機能を実現すると共に、階層間のプロトコルを定めます。基盤の階層は、利用者・CAモニタリング層、CA経験管理層、階層的CA連携層、操作者割り当て遠隔操作層です。プロトコルに従ってCA基盤のプロトタイプを実装し、街を対象とした広範囲の環境においてその性能を確かめ、新たな課題を発見していきます。「サービス機能記述の標準化」では、実社会実証実験に参加する企業による企業コンソーシアムと連携し、研究開発テーマ7(実社会実証実験)で実施される実証実験を通じて、異種サービス、異種CAの相互運用性やスケーラビリティを考慮したCA基盤に発展させます。

2. これまでの主な成果

CA基盤構築と実証実験

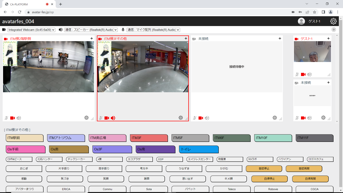

CA基盤の新たな機能として、多数のCAとCAの遠隔操作者を管理可能にするグループ管理機能を開発し、CA基盤第3期プロトタイプとして実装しました。100体を越えるCAと多数の遠隔操作者がCA基盤に接続する場合、WebRTCやWebSocketの輻輳が生じないようにCAと遠隔操作者の接続を適切に管理する方法が必要です。グループ管理機能は、CAやCAサービスの種類、CAサービス提供場所の物理的な位置や状況に基づいて、各CAにグループIDを割り当てます。遠隔操作者は、操作したいCAのグループIDを、CA基盤の推薦を参考にして、CA基盤にログインする際に選択することで、同じグループIDの全てのCAおよび遠隔操作者と繋がります。この機能によって、複数の遠隔操作者が100体以上のCAを利用できることをシミュレーション環境、実社会環境で確認しました。実社会環境は、研究開発テーマ1(存在感・生命感CA)、2(自在音声対話)、4(CA協調連携)および7(実社会実証実験)と連携して、アジア太平洋トレードセンター(ATC、大阪市住之江区)で実施した実証実験において、遠隔操作者20名、CA104体を接続した機能実証を実施し、CA基盤が機能することを示しました。

他のムーンショット目標1プロジェクトや研究開発テーマ7で運営しているアバター共生社会企業コンソーシアムの会員に、このCA基盤を利用してもらうために、CA基盤公開の仕組みを整えました。

サービス機能記述の標準化

CAのサービス機能を記述する仕様は、国際標準化団体であるObject Management Group (OMG) のRobotics DTFにおいて標準化が進められているRoSO (Robotic Service Ontology) に盛り込む取り組みを継続的に行い、2023年9月に RoSO 1.0 Revised Draftが受理され、RoSO 1.0 Finalization Task Forceが設立されました。CA基盤の仕様は、同様にOMG Robotics DTFで標準化が進められているRoIS (Robotic Interaction Service) の仕様拡張として盛り込んだRoIS 2.0 Initial Draftを2024年3月にOMGへ提出し、受理されました。

3. 今後の展開

CA基盤は、CAの種類(実機,CG)、CA操作者の状況(在宅操作,モバイル操作)、CAサービス提供場所の状況(広域単地点,広域多地点,低顧客密度,高顧客密度)、CAサービスの種類(受付,案内,接客,買物など)、以上を組み合わせた様々な状況での利用が想定されます。これらに対応したCA基盤を段階的に構築し、他の研究開発テーマの成果を組み込んだ外部プログラムのサンプル実装も拡充して、多くの研究者や企業の方々の利用を促進します。異種サービス、異種CAの相互運用性やスケーラビリティを考慮したCA基盤の研究開発と国際標準化活動を引き続き推進していきます。