| 企画タイトル | 「アフターコロナ」における生活とマルチエージェントシステム:ゲーム理論で利己性と他者性融合の試み |

| Title | Considering LIFE after COVID-19: How Multi Agent System can solve the conflict on self-priority and others |

| 企画概要 |

COVID-19の感染拡大後、日常生活における私たちの価値観やプライオリティは大きく変革を強いられた。

COVID-19は、国境や個人を超えて人類が共に持つ脅威である反面、感染者と非感染者・高齢者と若者・経済活動と感染拡大防止といった対立軸を際立たせる。

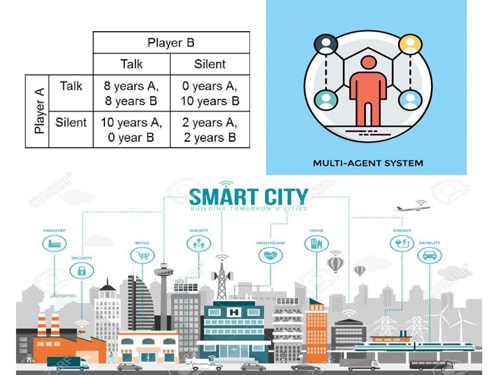

マルチエージェントシステム(MAS)は、複数交差点における交通流シミュレーションに代表されるように、利己性と全体としての調和の分析を得意としてきた。

また社会的な効率性・最適化については、「社会的ジレンマ」等のゲーム理論とも関わっている。

|

| 出展者名 | 網野薫菊 |

| Exhibitor | Kaoru Amino |

| 企画番号 | 2109 |

| 配信日時 | 11月21日(土)15:30-17:30 |

| 登壇者プロフィール |

-University of Milano, Department of International, Legal, Historical and Political Studies (Language, Humanity and ICT) <Prof. Rafik Hadfi> -Nagoya Institute of Technology, The lead on CREST (D-Agree) Project (Informatics and Multi Agent System) <Jawad Haqbeen (PhD student)> -Nagoya Institute of Technology, Researcher on CREST (D-Agree) Project (Informatics and Internet-of-People) <Prof. K.Amino> -ShanghaiTech University, Institute of Humanities (Sociolinguistic and Discourse Analysis)

|

| プログラム |

|

本企画では、コロナ下におけるマルチエージェントシステム(MAS)への期待を探るために、日本・世界各地におけるコロナ下意識の抽出や各利益の調和をテーマとして対話が進められた。

まず参加者からコロナ下の生活変化について、リモートワーク・義務教育オンライン化・趣味の余儀ない中止といった生活意識上の変化が挙げられた。

またイタリア、アフガニスタンからは、社会科学・情報学による意見抽出結果が報告され、高齢者に対するエイジズムの復活(伊)、立場上異なった懸念意識(アフガニスタン)などが紹介された。

これについて経済対疾病予防といった一般的かつマクロな対立軸でなく、

医者・患者・一般市民による優先事項の対立といった話題解析システム等で可能になるミクロに気付くことが重要との意見が提出された。

さらに様々な対立軸を調整するMASの仕組みや、進行中のホットスポット・ロックダウン等への援用が紹介され、今後のMAS活用が期待された。

本出展では「スマートシティ構想に日常生活の最小単位である個人性を取り入れる」という目的もあった。

民意の抽出という手段をソフト(社会科学)とハード(情報科学)両面で考えていくことで、SDGsの一つである「産業と技術革新の基盤」への個人的日常生活の反映が期待できる。

またMASが処理するパラミーターの設定に際し、社会科学的ケーススタディと情報学的ビッグデータ分析双方を活用することも、今後期待される。

コロナで変わる「新しい生活」に関する企画1802 人間と機械の共生が創る新しい生活様式 1902 国立研究開発法人協議会シンポジウム「with/postコロナ社会を生き抜くために」 |