プロジェクト

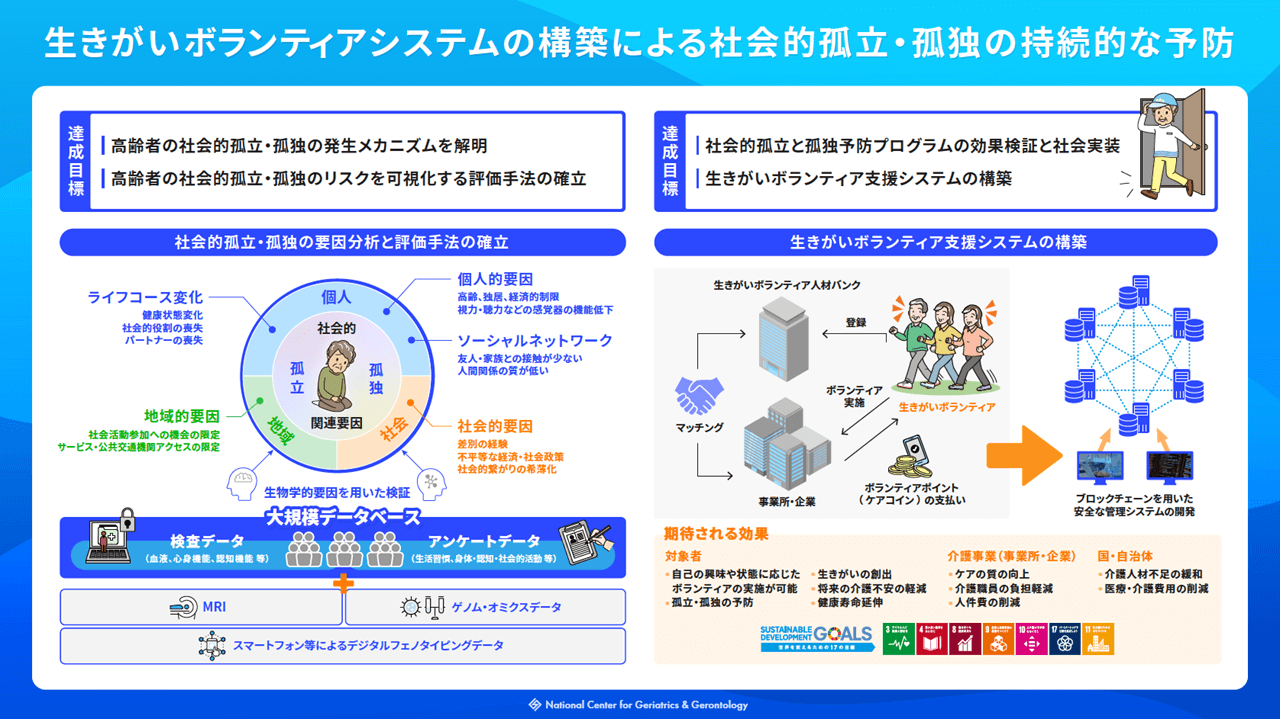

生きがいボランティアシステムの構築による社会的孤立・孤独の持続的な予防

研究代表者:島田 裕之

国立長寿医療研究センター 研究所 老年学・社会科学研究センター センター長

社会的孤立・孤独、生きがいボランティア、社会的役割、介護、生活満足度

研究開発期間:2022年10月~2027年3月

researchmapプロジェクト概要

高齢者の社会的孤立・孤独と幸福感の欠如

社会的孤立や孤独は、全世代で発生し得る状態であり、これを原因とした心身の疾病発症は、医療費や介護費の増加、生産性低下、幸福感の喪失につながる社会的問題です。高齢者の幸福感を向上させる潜在的な社会的介入として、雇用やボランティアを含む生産的な活動に従事し、社会的役割を持って生活することが重要であると考えられます。しかし、加齢にともなう役割の喪失に加えて、今後も新型コロナウイルス感染症(COVID19)等の新興感染症による影響で対人交流の機会が極端に減少する可能性があります。今こそ高齢者の社会的役割の創出へ向けた新たな仕組みづくりが必要です。

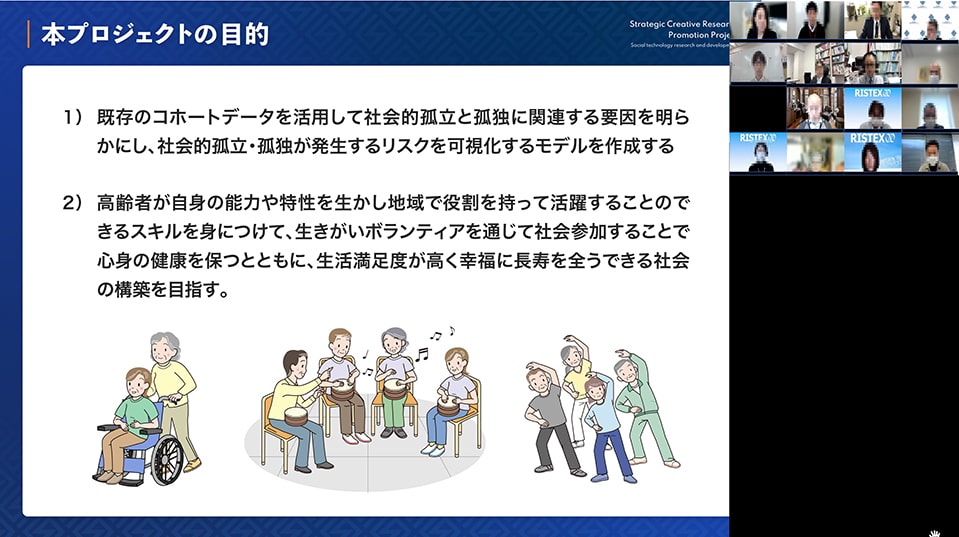

高齢者における社会的孤立・孤独の可視化と生きがいボランティアシステムの構築

社会的孤立・孤独を予防するには、地域でネットワークを構築し、異常の早期発見(受動的予防)に務めることと、ネットワークへの参加を自ら選択する魅力的なシステム(能動的予防)の開発が重要と考えられます。そこで本プロジェクトでは、研究チームが実施している、大規模な地域調査のデータベースを活用し、包括的な孤立と孤独に関連する要因を探索することで、孤立と孤独発生のメカニズムを解明し、地域で孤立や孤独状況に陥るリスクの高い高齢者を選定する、高精度な予測モデルの構築を目標としています。また、高齢者が自身の意思や特性を生かし、地域で役割を持って活躍することのできるスキルを身につけ、生きがいボランティアを通じて社会参加することで心身の健康を保つとともに、生活満足度が高く幸福に長寿を全うできる社会の構築を目指します。特に、介護人材の不足が今後深刻化することが明白であり、介護業務スキル向上を目指す教育システムを構築し、生きがいボランティアによる支援が実施可能な支援システムを構築します。

Q&A

- 社会的孤立・孤独の一次予防のために、本プロジェクトが目指す社会像についてもう少し教えてください。

- 日本の高齢者は就労意欲が高く、60歳以降も働き続けたいと考えている人が多いことが報告されています。高齢者が居住地域で無理なく楽しく働き、地域社会の課題解決に貢献することは、高齢者の生計に役立つとともに高齢者の生きがいになると考えられます。本プロジェクトでは、「生きがいボランティア」システムを構築し、自治体や民間企業と連携することで、介護業界に限らず、様々な業種において全国的に持続性のある孤立・孤独予防対策の社会実装を目指します。

- 上記の社会像を実現するための最大の課題(ボトルネック)は何ですか?

- 保健、医療、福祉サービスに共通した課題として、高齢者本人からの支援拒否があります。その場合、適切な支援は困難となり、支援するタイミングが遅れることで改善の機会を逃してしまっています。本プロジェクトでは、高齢者の能動的予防に対するモチベーション促進に向けた、魅力的な生きがいボランティアシステムを開発し、共に活動を行う「仲間づくり」を可能とするシステムの設計を検討しています。

参画・協力機関

- 国立長寿医療研究センター、SOMPOケア株式会社、株式会社インディビジュアル・シェアード・システム、大府市、刈谷市、高浜市、知多市、東海市、豊明市、東浦町 など