研究総括 安達 千波矢

(九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター センター長/教授)

研究期間:2013年12月~2019年3月

特別重点期間:2019年4月~2020年3月

グラント番号:JPMJER1305

半導体機能を発現する有機分子を集積した有機光デバイスは、現在、さまざまな用途での製品開発が進められており、新しい光エレクトロニクス技術として期待されています。特に有機材料に電流を流すことで光を発生させる有機EL(Electroluminescence)製品は、高精細ディスプレイや照明用などへの実用化が急速に進みつつあります。しかしながら、現在の有機ELは、低消費電力化や低コスト化など、さらなる特性の向上が必要とされています。さらに、有機ELを基点に、次世代の有機光デバイスの開発を目指して、必要な機能発現を目指した新しい分子設計の開拓が期待されています。

このような背景のもと、本プロジェクトでは、主に有機固体薄膜中における各種励起子(エキシトン)の基礎過程に焦点を当て、未開拓の分子エキシトン過程の制御により高性能デバイスを実現するという視点から、新材料創製を目指します。具体的には、励起一重項・三重項エネルギーレベルの精密制御、放射失活・熱失活過程の制御、エキシトン拡散過程と励起子間相互作用などを制御し、有機半導体レーザーなどの新しい光エレクトロニクスデバイスの創製を目指します。さらに、生体システムの光化学・電子伝達システムを利用した新しい発光機構デバイスの構築も目指します。

これらの研究開発により、新しい光物理過程での理論・新材料の創出が進み、有機ELデバイスの基本性能向上や、情報通信用の新しい光源など、従来では実現不可能と考えられていたデバイスの創製、さらには、バイオエレクトロニクスの端緒を築くことが期待されます。本プロジェクトで、新しい概念を拡張しながら「分子エキシトン工学」を確立し、高性能光デバイスを開拓していきます。

研究成果の概要

有機光エレクトロニクスは数100nmの有機多層超薄膜を用いることで、OLEDに代表されるように実用化に耐えうるデバイスとして大きく発展しています。OLEDは電荷注入・輸送から電荷再結合による励起子生成・失活過程まで多彩な励起子過程を含んでおり、学理の側面からは有機光化学・光物性分野の深化が期待されています。本プロジェクトでは、九大のOPERAで開発された熱活性化遅延蛍光(TADF)技術を基礎科学技術の核に据え、先進TADF材料の開発と共にスピン変換過程の解明を進めてきました。さらに、新基軸として、究極の有機発光デバイスである有機半導体レーザーの実現を本プロジェクトの第一の戦略目標としてきました。材料面からは高励起密度下でも耐久性に富む有機レーザー分子や近赤外有機レーザー分子の創出に成功しています。そして、長年の課題であったqCW発振及び電流励起有機半導体レーザーの発振にも成功し、次世代有機光エレクトロニクスの端緒を開くことができました。また、TADF現象の理解の深化に伴い、有機CT状態を包括的に理解することができ、CT状態の安定性を制御することにより、室温蓄光現象の発現にも成功しました。さらに、本プロジェクトでは有機薄膜に重点を置きながらも、近年大きな注目を集めているペロブスカイト材料も検討を進め、有機無機ハイブリット型LED、高効率耐久性太陽電池、厚膜デバイスなどの斬新な研究成果が得られています。

5年間のプロジェクトにおいて、有機CT励起状態の理解が深まり、更に新しいデバイスの登場も期待できます。また、有機半導体レーザーに関しては、実用化を推進するために、九大発ベンチャー、"KOALA Tech Inc."を立ち上げました。今後、基礎研究と応用研究の両輪を進めることで、有機光エレクトロニクス研究分野を次のステージに進めて行きます。

研究成果

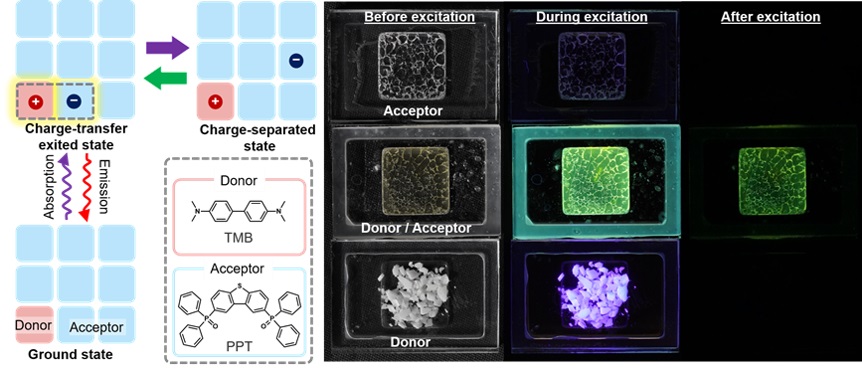

■有機蓄光材料開発およびマトリックス効果

蓄光材料は非常誘導灯や時計文字盤など、電源を必要としない光源として実用化されています。既存の蓄光材料は全て無機材料で構成されているため、耐久性・発光特性に優れる一方で、その多くはレアメタルを必要とすること、1000度以上の高温焼成を必要とすること、焼成後は溶媒等に不溶なこと、微細化による光散乱によって透明性に乏しいことなどの問題点があります。

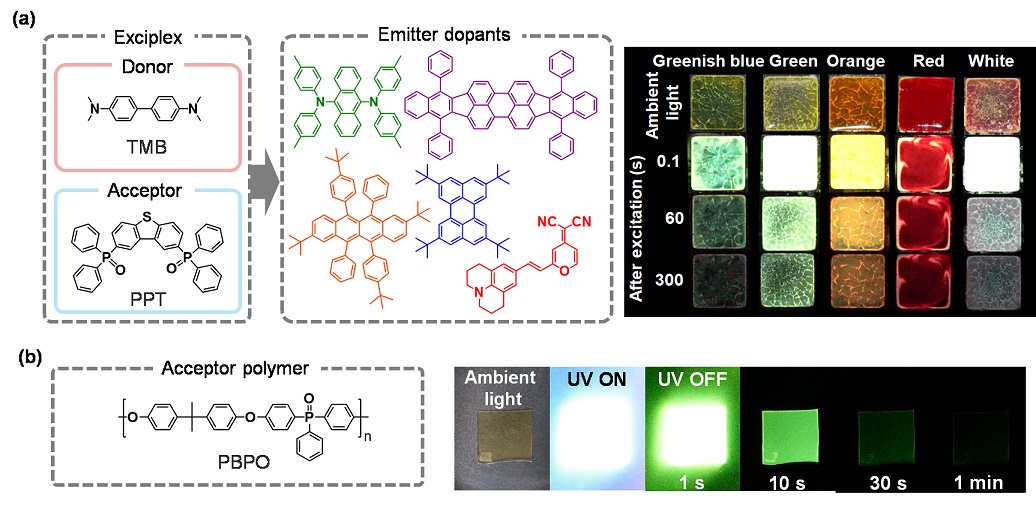

本プロジェクトでは、有機材料のみを用いた蓄光材料を世界で初めて実現しました。有機蓄光システムは有機ELなどに利用される有機半導体材料から構成されており、室温下で溶液から成膜することも可能です。またレアメタルを必要としないだけでなく、有機材料の分子設計によって透明性や柔軟性、発光色の制御も可能となります。実際に、色々な発光材料と組み合わせることで、青~赤色や白色の有機蓄光を実現しました。またポリマー材料を用いることで、透明かつフレキシブルな蓄光フィルムの開発にも成功しました。さらに、その発光機構を詳細に解析した結果、有機蓄光システムは熱活性化遅延蛍光(TADF)も示し、TADF材料と同様に各材料の三重項励起準位によって発光機構が変化することを見出しました。

一方で、既存の無機蓄光に比べて低い発光効率や、酸素による消光など、解決すべき課題も残されております。今後の材料開発や新しい発光機構の導入により、これらを解決することで、透明蓄光フィルムや塗料、繊維、バイオイメージングなど、蓄光材料の新しい用途への展開が期待されます。

Fig. 1. 有機蓄光システムの発光メカニズムと発光の様子

Fig. 2. (a) 有機蓄光の発光色制御 (b)透明フレキシブル有機蓄光フィルム

- R. Kabe, C. Adachi, "Organic long persistent luminescence", Nature, 550, 384-387 (2017). [DOI:10.1038/nature24010]

- Z. Lin, R. Kabe, K. Wang, C. Adachi, "Influence of energy gap between charge-transfer and locally excited states on organic long persistence luminescence", Nature Communications, 11, 191 (2020). [DOI:10.1038/s41467-019-14035-y]

- Z. Lin, R. Kabe, N. Nishimura, K. Jinnai, C. Adachi, "Organic Long-Persistent Luminescence from a Flexible and Transparent Doped Polymer", Advanced Materials, 30, 1803713 (2018). [DOI: 10.1002/adma.201803713]

- K. Jinnai, R. Kabe, C. Adachi, "Wide-Range Tuning and Enhancement of Organic Long-Persistent Luminescence Using Emitter Dopants", Advanced Materials, 30, 1800365 (2018). [DOI: 10.1002/adma.201800365]

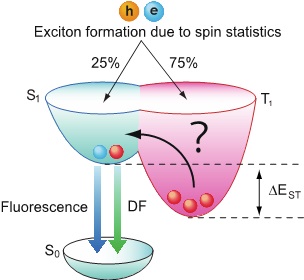

■熱活性化遅延蛍光メカニズムの解明

熱活性化遅延蛍光(TADF)は、有機分子の励起状態(特に一重項励起状態と三重項励起状態)を精密に制御することで発現する発光過程であり、高効率有機EL素子を実現する発光機構として世界中から大きな注目を集めています。しかしその励起状態ダイナミクス、特にスピン変換のメカニズムは完全には理解されていませんでした。本プロジェクトでは、有機分子内および分子間電荷移動(CT)励起状態のダイナミクスを解明することに注力し、実験と理論の両側面から研究を推進しました。

従来は、一重項励起状態と三重項励起状態間のエネルギー差(∆EST)の大きさに依存し、TADF過程の重要なパラメーターである逆項間交差速度が決定されると考えられていました。しかし、量子化学計算、有機合成化学、超高速分光技術等を駆使することで、∆ESTだけでなく高次三重項励起状態のエネルギー準位とその分子軌道の性質が、有機分子におけるスピン変換過程を左右する重要な"鍵"であることを解明しました。またさらに、二分子間で形成されるCT励起状態が、数nm以上空間的に分離された状態でも形成されることも初めて見出しました。 これらの理解に基づき、励起状態の物性、特にスピン変換速度が制御された新たな分子群をデザインすることが可能です。本プロジェクトの成果を生かし、高効率かつ高耐久性を示す高性能有機EL素子や、励起子のエネルギー制御、さらには逆項間交差速度をミリ秒からマイクロ秒の範囲で自在に制御することにも成功しました。このような高性能発光分子群は、将来の高性能有機EL素子への展開のみならず、セキュリティインクや次世代バイオマーカー等の様々なアプリケーションへと展開可能であると期待されます。

- H. Nakanotani, T. Furukawa, K. Morimoto and C. Adachi "Long-range coupling of electron-hole pairs in spatially separated organic donor-acceptor layers", Science Advances, 2, e1501470 (2016) [DOI:10.1126/sciadv.1501470]

- T. Hosokai, H. Matsuzaki, H. Nakanotani, K. Tokumaru, T. Tsutsui, A. Furube, K. Nasu, H. Nomura, M. Yahiro, C. Adachi "Evidence and Mechanism of Efficient Thermally Activated Delayed Fluorescence Promoted by Delocalized Excited States", Science Advances, 3, e1603282 (2017) [DOI:10.1126/sciadv.1603282]

- H. Noda, H. Nakanotani, and C. Adachi "Excited state engineering for efficient reverse intersystem crossing", Science Advances, 4, eaao6910 (2018) [DOI:10.1126/sciadv.aao6910]

- H. Noda, X.-K. Chen, H. Nakanotani, T. Hosokai, M. Miyajima, N. Notsuka, Y. Kashima, J.-L. Brédas and C. Adachi "Critical role of intermediate electronic states for spin-flip processes in charge-transfer-type organic molecules with multiple donors and acceptors", Nature Materials, 18, 1084 (2019). [DOI: 10.1038/s41563-019-0465-6]

- T. Ba Nguyen H. Nakanotani T. Hatakeyama and C. Adachi "The Role of Reverse Intersystem Crossing Using a TADF‐Type Acceptor Molecule on the Device Stability of Exciplex‐Based Organic Light‐Emitting Diodes", Advanced Materials, 32, 1906614 (2020). [DOI: 10.1002/adma.201906614]

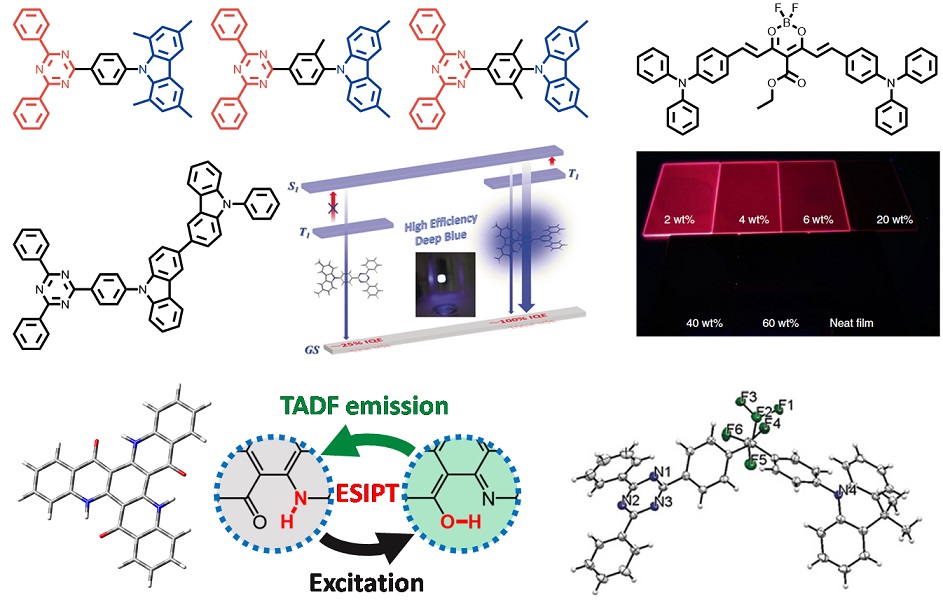

■多彩な分子設計による熱活性化遅延蛍光材料開発

熱活性化遅延蛍光(TADF)材料は、レアメタルを含まない単純な芳香族化合物を用いても一重項と三重項励起状態のエネルギー差(ΔEST)を極限まで小さくことができます。ドナー(D)とアクセプター(A)ユニットを組み合わせることで容易に設計できることから、世界中から日々多くの新規材料が報告されていますが、本プロジェクトでは、従来の分子デザイン概念を拡大するような材料開発に取り組みました。

TADFは一般的にCT型励起状態を形成するため、色純度の高い青色TADF分子の開発は困難とされていました。しかし、その分子骨格を精密に設計することで、単純かつ安定な骨格を用いながら優れた発光特性を示す深青発光材料の創出に成功するとともに、耐久性の高い青色有機EL素子を実現しました。一方で、近赤外域(NIR)での発光も、様々な用途が期待されていながら性能が劣っていました。D-Aの分子設計に加え分子会合により長波長シフトさせることで、高効率なNIRデバイスの開発に成功し、同時にこのTADF材料からのレーザー発振をも達成しました。さらに、従来のD-A型分子設計の概念を覆し、励起状態プロトン移動(ESIPT)がTADFを発現するための新たな分子設計指針となることを初めて見出し、完全な平面構造のTADF材料を初めて創出しました。また、D-A相互作用を精密に制御することにより短寿命遅延蛍光の可能性を示すことに成功しました。

このように本プロジェクトでは、青色から近赤外域をカバーする高性能TADF分子群の創出に成功しました。新たなTADF分子デザインは、TADF技術の応用展開を広げるとともに、その学理を解明することにつながります。また、これらの高性能発光分子群は、高効率・高耐久性TADF有機EL素子の実現およびその実用化に大きく寄与できるものと期待されます。

- L.-S. Cui, H. Nomura, Y. Geng, J. U. Kim, H. Nakanotani, C. Adachi "Controlling Singlet-Triplet Energy Splitting for Deep-Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters", Angew. Chem. Int. Ed. 56, 1571 (2017) [DOI:10.1002/anie.201609459]

- L.-S. Cui, Y.-L. Deng, D. P.-K. Tsang, Z.-Q. Jiang, Q. Zhang, L.-S. Liao, C. Adachi "Controlling Synergistic Oxidation Processes for Efficient and Stable Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Devices", Advanced Materials 28, 7620 (2018) [DOI:10.1002/adma.201602127]

- D.-H. Kim, A. D’Aléo, X.-K. Chen, A. D. S. Sandanayaka, D. Yao, L. Zhao, T. Komino, E. Zaborova, G. Canard, Y. Tsuchiya, E. Choi, J. W. Wu, F. Fages, J.-L. Brédas, J.-C. Ribierre, C. Adachi "High-efficiency electroluminescence and amplified spontaneous emission from a thermally activated delayed fluorescent near-infrared emitter", Nature Photonics 12, 98 (2018) [DOI:10.1038/s41566-017-0087-y]

- M. Mamada, K. Inada, T. Komino, W. J. Potscavage Jr., H. Nakanotani, C. Adachi "Highly Efficient Thermally Activated Delayed Fluorescence from an Excited-State Intramolecular Proton Transfer System", ACS Central Science 3, 769 (2017) [DOI:10.1021/acscentsci.7b00183]

- Y. Geng, A. D’Aleo, K. Inada, L.‐S. Cui, J. U. Kim, H. Nakanotani, C. Adachi "Donor-σ-Acceptor Motifs: Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters with Dual Upconversion" Angew. Chem. Int. Ed. 56, 16536 (2017) [DOI:10.1002/anie.201708876]

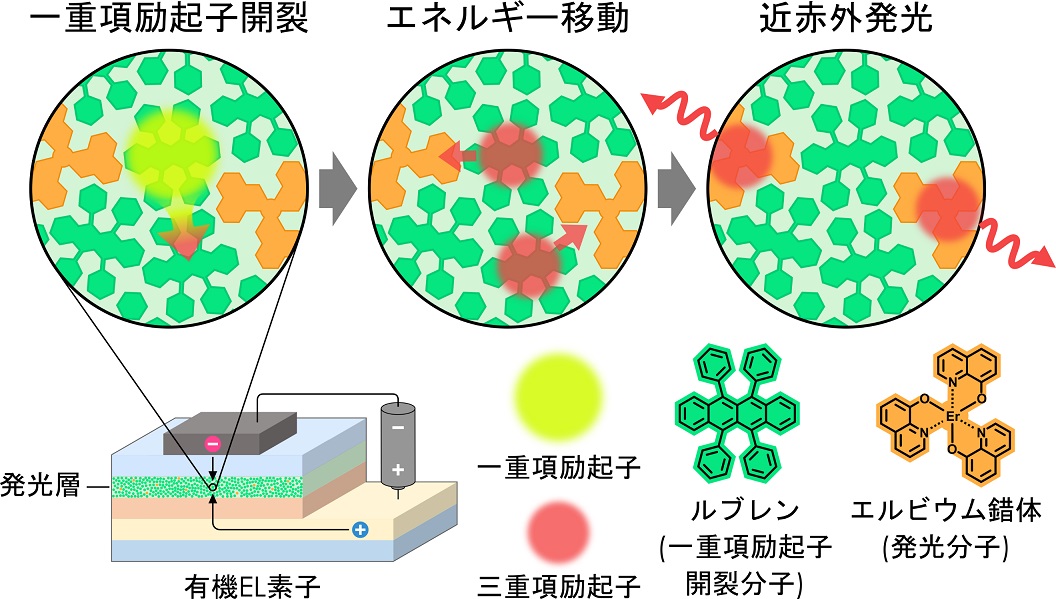

■内部量子効率100%を超える有機EL素子の実現

有機EL素子における励起子生成効率は、燐光材料やTADF材料を発光分子として用いることで、理論限界値である100%に到達しました。しかし、もし100%を超える励起子生成効率を実現することができれば、次世代の超高輝度有機EL素子を実現できると期待できます。そこで本プロジェクトでは、励起子生成効率>100%を実現することを研究目標とし、研究を進めました。

100%以上の励起子生成効率を有機EL素子で実現するために本研究では、一重項励起子開裂(singlet fission)という励起子過程に着目しました。Singlet fission過程では、一つの一重項励起子から二つの三重項励起子を生み出すことができ、理想的には200%の励起子生成効率を達成できます。Singlet fission過程を利用した有機光電変換素子では100%を超える量子効率が実現されていますが、有機EL素子への応用は報告がありませんでした。そこで本プロジェクトでは、近赤外発光色素とsinglet fission材料を組み合わせ、さらにこれまでに培った有機EL素子開発技術を駆使することで、励起子生成効率>100%を示す近赤外有機EL素子の実現に世界で初めて成功しました。

近赤外光源は、センシング光源や通信用光源など多彩なアプリケーションに用いられています。有機EL素子の柔軟性を活かしつつ、高強度近赤外有機EL素子を実現することができれば、新たな近赤外光源として多くの用途があると期待できます。今後は近赤外有機発光色素の高効率化やsinglet fission過程のさらなる励起子ダイナミクスの解明を進め、励起子生成効率200%を示す次世代近赤外有機EL素子の実現を目指します。

- R. Nagata, H. Nakanotani, and C. Adachi "Near-Infrared Electrophosphorescence up to 1.1 μm using a Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecule as Triplet Sensitizer", Advanced Materials, 29, 1604265 (2016) [DOI:10.1002/adma.201604265]

- R. Nagata, H. Nakanotani, W. J. Potscavage Jr. and C. Adachi "Exploiting singlet fission in organic light-emitting diodes", Advanced Materials, 30, 1801484 (2018) [DOI:10.1002/adma.201801484]

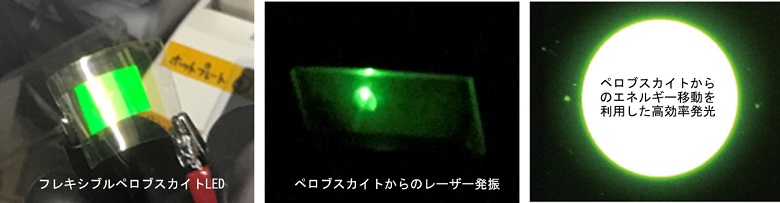

■金属ハライドペロブスカイトデバイス

金属ハライドペロブスカイトを用いて様々な半導体デバイスへの応用に取り組みました。劣化メカニズムを解明することから、ペロブスカイト太陽電池を高耐久性化させました。疑似太陽光照射下におけるエネルギー変換効率は20%を超え、半減寿命は7.3万時間に到達しました。さらに、高耐久性の鉛フリーペロブスカイト太陽電池及び高熱的安定性ペロブスカイト太陽電池を実現しました。高効率・高安定性・軽量・低コストのペロブスカイト太陽電池を用いて環境問題を解決することを目指します。

作製プロセスおよびデバイス構造を最適化することにより、高移動度のペロブスカイト電界効果トランジスタの作製に成功しました。スピンコート膜を用いたトランジスタでは最大で26 cm2 V-1 s-1の高いキャリア移動度が得られました。ペロブスカイト単結晶を用いると、キャリア移動度は50-100 cm2 V-1 s-1まで向上することを見出しました。本研究成果は、低コスト・高速動作の駆動回路やフレキシブルエレクトロニクスなどへの応用が期待されます。

色純度が高い発光を示すペロブスカイトLEDはディスプレイ用途に適しています。最適なエネルギーレベルを持つ有機アミンを選択することにより、ペロブスカイトLEDの発光効率を約4倍に向上させることに成功しました。電流注入型ペロブスカイトレーザーの実現を視野に入れて検討を進めたところ、レーザー発振に有意義な高電流密度の注入及びレーザー発振閾値の低減を実現しました。また、ペロブスカイトから有機発光分子へのエネルギー移動を利用して高効率LEDを実現しました。高いキャリア移動度のペロブスカイトをキャリア輸送層に用いることによって、有機EL素子の厚膜化に成功いたしました。

- Chuanjiang Qin*, Toshinori Matsushima, Takashi Fujihara, and Chihaya Adachi*, "Multifunctional benzoquinone additive for efficient and stable planar perovskite solar cells", Advanced Materials, 29 (4), 1603808, (2017). [DOI: 10.1002/adma.201603808]

- Toshinori Matsushima*, Sunbin Hwang, Atula S. D. Sandanayaka, Chuanjiang Qin, Shinobu Terakawa, Takashi Fujihara, Masayuki Yahiro, and Chihaya Adachi*, "Solution-Processed Organic-Inorganic Perovskite Field-Effect Transistors with High Hole Mobilities", Advanced Materials, 28 (46), 10275-10281, (2016). [DOI: 10.1002/adma.201603126]

- Chuanjiang Qin*, Toshinori Matsushima, William J. Potscavage, Jr., Atula S. D. Sandanayaka, Matthew R. Leyden, Fatima Bencheikh, Kenichi Goushi, Fabrice Mathevet, Benoît Heinrich, Go Yumoto, Yoshihiko Kanemitsu, and Chihaya Adachi*, "Triplet management for efficient perovskite light-emitting diodes", Nature Photonics, 14, 70−75 (2020). [DOI: 10.1038/s41566-019-0545-9]

- Matthew R. Leyden, Shinobu Terakawa, Toshinori Matsushima, Shibin Ruan, Kenichi Goushi, Morgan Auffray, Atula S. D. Sandanayaka, Chuanjiang Qin, Fatima Bencheikh, Chihaya Adachi, "Distributed Feedback Lasers and Light-Emitting Diodes Using 1-Naphthylmethylamnonium Low-Dimensional Perovskite", ACS Photonics 6 (2), 460-466, (2019). [DOI: 10.1021/acsphotonics.8b01413]

- Toshinori Matsushima, Kenichi Goushi, Fatima Bencheikh, Takeshi Komino, Matthew Leyden, Atula S. D. Sandanayaka, Chuanjiang Qin, and Chihaya Adachi, "Enhanced Electroluminescence from Organic Light-Emitting Diodes with an Organic-Inorganic Perovskite Host Layer", Advanced Materials 30 (38), 1802662, (2018). [DOI: 10.1002/adma.201802662]

- Toshinori Matsushima*, Fatima Bencheikh, Takashi Komino, Matthew R. Leyden, Atula S. D. Sandanayaka, Chuanjiang Qin, and Chihaya Adachi*, "High performance from extraordinarily thick organic light-emitting diodes", Nature, 572, 502-506 (2019). [DOI: 10.1038/s41586-019-1435-5]

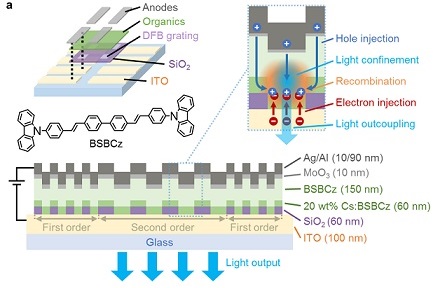

■電流励起有機半導体レーザーデバイスへの展開

OLEDは、蛍光分子、りん光分子、そして、TADF分子の登場によって究極のEL内部量子効率100%の電流−光変換が可能となりました。一方で、有機半導体レーザー(Organic Semiconductor Laser Diose: OSLD)の実現は長い有機半導体研究における大きな課題でした。電流励起による有機半導体レーザーの実現は低コストレーザー光源のみならず可視域から赤外域に亘っての波長可変レーザー光源として大きな可能性が期待されています。さらに、フレキシブル基板への実装等によって将来の光集積回路への展開など、有機光エレクトロニクスの新しいフロンティア研究領域として大きな期待が寄せられています。ERATOプロジェクトでは、電流励起によるレーザー発振を最も重要な研究課題として掲げ、先進有機半導体レーザー材料の開発、ナノリソグラフィー技術を中心とした先進デバイス技術を組み合わせ、光励起下でのCW発振1)、そして電流励起レーザー2)へと研究を進展させてきました。

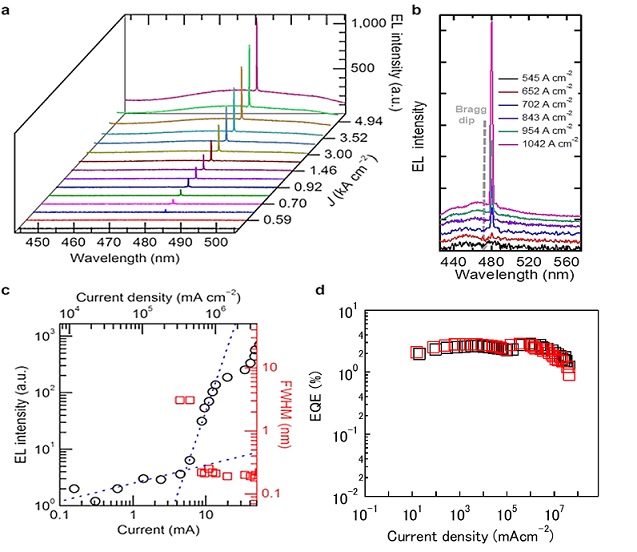

素子構造は従来のOLEDの構造を基礎とし、電気励起を可能とするために、ITO陽極とAl陰極を配置し、その間に光共振器構造として1次と2次のDFB構造と有機半導体活性層としてBSBCz薄膜層を組み込んだ構造からなります(図1)。

図1:電流励起型有機半導体レーザーのデバイス構造の概念図

BSBCzは、基底状態からの吸収、励起一重項吸収、励起三重項吸収、さらには、ポーラロン吸収との重なりがうまく回避されており、電流励起用のレーザー分子として優れた性能を満たしています。さらに、電極と有機半導体層の間でオーミックコンタクトを形成するために、陰極側をCsでn型ドーピングし、陽極側に10nmのMoO3層を挿入することでp型ドーピングを行っています。活性層はヘテロ界面を含有しない単層構造を用い、発光層のバルク中での励起子生成と失活を発生させています。これにより、〜1kA/cm2の高電流密度においてもEQEは一定値を保持し、Rolloffの抑制に成功しています(図2)。

図2:電流励起型有機半導体レーザーの発振特性。a: 発振スペクトルの電流密度依存性,b: しきい値近傍での発振スペクトル,c: 発振強度及びFWHMの電流密度依存性。d: EQEの電流密度依存性(400nsのパルス励起下での特性)。

電流密度が約600A/cm2付近から狭帯域化したスペクトルと増強された発光強度が得られています。明確な閾値とともに、FWHMの急激な減少が見られ、0.2nm以下のスペクトル幅が得られています。電流閾値は光励起下で見積もられる閾値とほぼ等しい値を示し、電流励起下でのスロープ効率は0.31%であり、光励起下での値0.38%とほぼ同じ値をしています。

現在、レーザー発振の兆候を掴んだものの、現状のOSLDは素子寿命が短く、今後、耐久性に富む新規レーザー分子の創製とQ値の高い光共振器構造の形成によってレーザーしきい値の低下を進めると共に、多くの有機分子の劣化は励起三重項状態の不安定性に起因することから三重項寿命を制御したレーザー分子の開発を進めていきます。電流励起型の有機薄膜デバイスにおいては、電荷再結合により75%の割合で大量に生成される三重項励起子の制御がデバイス性能向上の鍵となります。一方、有機薄膜内に生成される三重項励起子の存在により、一重項-三重項励起子相互作用による発光効率の低下(Singlet-Triplet Annihilation)や励起三重項状態吸収による光損失、化学反応による劣化の発生が大きな問題となります。今後、TADFとレーザー機能の両面を兼ね備えた新分子の合成など、先進発光分子の創製に向けて研究を継続させていきます。

- Atula S. D. Sandanayaka, Toshinori Matsushima, Fatima Bencheikh, Kou Yoshida, Munetomo Inoue, Takashi Fujihara, Kenichi Goushi, Jean-Charles Ribierre, Chihaya Adachi, "Toward continuous-wave operation of organic semiconductor lasers", Science Advances, Vol. 3, Vol. 4, e1602570 (2017). [DOI: 10.1126/sciadv.1602570]

- Atula S. D. Sandanayaka; Toshinori Matsushima; Fatima Bencheikh; Shinobu Terakawa; William J. Potscavage Jr.; Chuanjiang Qin; Takashi Fujihara; Kenichi Goushi; Jean-Charles Ribierre; Chihaya Adachi, Applied Physics Express, 12, 061010 (2019). [DOI: https://doi.org/10.7567/1882-0786/ab1b90]