ERATOの目的と概要

ERATOは、1981年に発足した創造科学技術推進事業を前身とする歴史あるプログラムです。規模の大きな研究費をもとに既存の研究分野を超えた分野融合や新しいアプローチによって挑戦的な基礎研究を推進することで、今後の科学技術イノベーションの創出を先導する新しい科学技術の潮流の形成を促進し、戦略目標の達成に資することを目的としています。

そのために、総責任者である研究総括は、独創的な構想に基づく研究領域(プロジェクト)を自らデザインし、3~4程度の異なる分野・機能からなる研究グループを様々な専門性やバックグラウンドを持つ研究者の結集により構成し、研究プロジェクトを指揮することで、新たな分野の開拓に取り組む点に特徴があります。

ERATOプロジェクトの選考・推進体制

(1) ERATO運営・評価委員会

ERATO運営・評価委員会は「選考・推進パネルオフィサー」及び「推進パネルオフィサー」で構成しています。また、同委員会の下部組織として「選考パネル」及びプロジェクトごとに「分科会」を設置することができます。

ERATO運営・評価委員会では、プロジェクトの進捗把握や評価の結果を共有し、各プロジェクトの動向をフォローアップするとともに、ERATOの制度運用に関する横断的な議論を行います。ERATO運営・評価委員会委員のリストはこちらをご覧ください。

(2) ERATOパネルオフィサー

ERATOパネルオフィサーには以下の2つの分類があり、それぞれの役割は下記のとおりです。

「選考・推進パネルオフィサー」:以下の1.~9.

「推進パネルオフィサー」:以下の5.~9.

- 研究総括候補者の調査に関するJSTへの助言・意見

- 研究総括候補者母集団から構想提案者の絞り込み

- 選考パネルの構成案の作成

- 選考パネルへの参画、及び構想提案の評価等

- 担当プロジェクトの運営・評価委員会分科会委員の選定

- 担当プロジェクトの進捗確認等

- 担当プロジェクトの研究計画・予算計画変更時におけるJSTへの助言・意見

- 研究プロジェクトの中間・事後評価

- ERATO制度運営に対する助言・意見

ERATOプロジェクトの推進方法

(1) 研究費

1プロジェクトあたりの予算規模は、総額上限12億円(直接経費、通期;通常環境整備期間半年、プロジェクト実施期間5年の計5年半以内)です。また、JSTは研究機関(研究総括の所属機関等)との契約形態に応じて、協働実施経費(直接経費の10%以下)及び間接経費(直接経費の30%)の両方、もしくは、間接経費のみを、別途当該機関に支払います。

(2) 研究期間

研究期間は、原則として5年半以内(第6年次の年度末まで実施可能)です。

(3) 研究体制

- ERATOでは、研究総括をリーダーとした研究組織(プロジェクト)を新たに編成し、「産」「学」「官」「海外」から研究構想の実現に最適なメンバーを、研究総括が所属する研究機関(以下、当該研究機関)内に可能な限り集約します。さらに他の研究機関のグループも必要に応じて束ね、全体として理想的なプロジェクトを構成します。そのような既存の組織を超えた時限的なプロジェクトを、当該研究機関とJSTが協働して実施する「協働実施体制」のもとで運営します。

- プロジェクトの運営体制と役割を定めた「協定書」(※)を、当該研究機関とJSTの間で締結します。

- プロジェクトに参画する各研究機関は、上記の「協働実施体制」のもとで、JSTとの研究契約(協働研究契約もしくは委託研究契約)を締結します。各研究機関は可能な限り内部規則や運用方針等の改訂を含む柔軟な対応に努めていただきます。

なお、研究総括が所属する研究機関においては、協定書および「協働研究契約」に基づき、プロジェクト全体の研究計画・予算計画の立案と予算管理、成果展開活動、知的財産管理、関係機関との連絡調整等の「プロジェクト研究推進業務」を行い、それを担当する組織として「プロジェクト・ヘッドクォータ-(HQ)」を設置し、その人員を雇用します。「プロジェクト研究推進業務」に必要な人件費、旅費、特許経費等は「協働実施経費」としてJSTが負担します。 - 協定書及び研究契約の締結ができない等の場合には、選定もしくは参画ができない場合があります。

「協定書」のひな型はこちらをご確認ください。

ERATOプロジェクトの選定方法

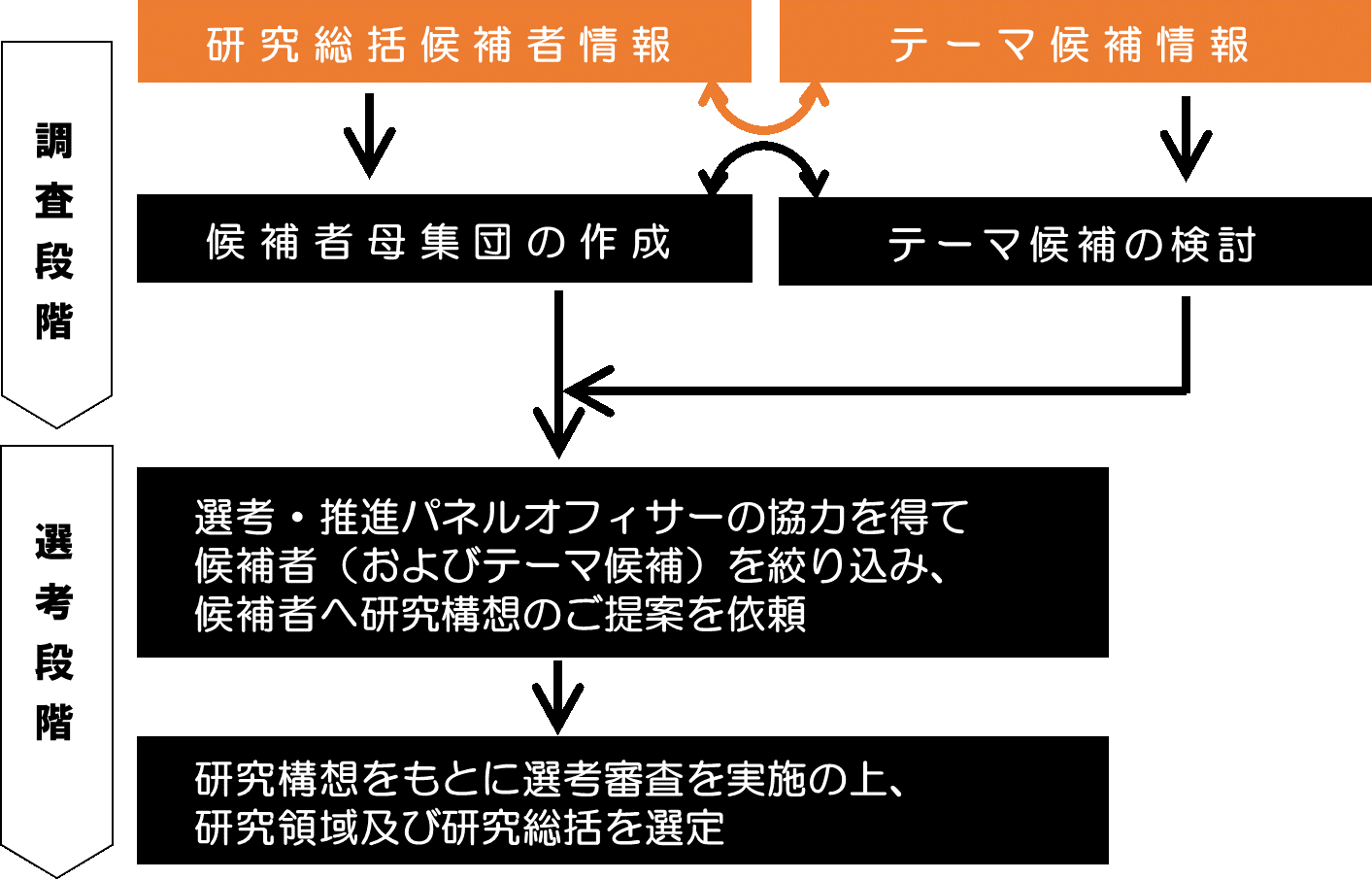

ERATOでは以下の2段階で研究総括及び研究領域(プロジェクト)を選定しています。

- 調査段階

選考・推進パネルオフィサーの指導・助言のもと、有識者へのインタビューやアンケート、学会・研究会等への参加を通じた情報収集、各種エビデンスデータの収集・分析等、JST独自の調査活動を行っています。また、テーマ候補・研究総括候補の募集によって、ERATOで実施すべき研究テーマや研究総括として相応しい研究者の情報を広く募集しています。これらの活動を通して候補者母集団を作成し、選考・推進パネルオフィサーの協力を得て一定数まで候補者を絞り込み、研究構想の提案を依頼する対象者を決定します。 - 選考段階

選考パネルにおいて研究構想の書類選考及び面接選考を行い、研究総括及び研究領域(プロジェクト)を選定します。

ERATOのあゆみ

1970年代、日本は経済発展を遂げた一方で、国の知的財産がその後の科学技術や新産業を約束するまでには進んでいないという問題を抱えていました。そこで、創造的な研究、特に基礎研究の充実が不可欠であるという認識のもと、1981年に発足したのが創造科学技術推進事業(ERATO: Exploratory Research for Advanced Technology)です。

※「ERATO」はギリシャ神話の詩の女神の名でもあります。

研究総括の独創性とリーダーシップを尊重し、研究者が集う環境づくりを重視した「人中心の研究システム」は、新しい研究推進体制のあり方を示し他機関の制度にも広く影響を及ぼしました。そして2002年、新しい時代の要請を踏まえて創造科学技術推進事業が発展的に解消され、ERATOは新たに発足した戦略的創造研究推進事業の下に再編されて現在に至っています。