10.創薬開発に向けた取組み

免疫機構は非常に複雑で、様々な物質が標的となって創薬開発が行われてきました。最近では日本で開発された抗体医薬も上市され、次世代の医薬品が多く開発されているところです。本CREST領域においても、免疫機構の最新の知見に基づく、新たなシーズをターゲットとした創薬開発に向けて様々な取組みがなされています。

福井チームは、免疫細胞に特異的に発現し、免疫応答を制御する分子DOCK2を同定し、その動作原理を明らかにすると共に、DOCK2を標的とした新たな免疫抑制剤の開発を目指しています。谷口チームは、核酸による免疫反応の活性化に関わる新たな蛋白分子HMGBを同定し、HMGBに結合する低分子化合物ISM-ODNを開発し、自己免疫疾患の新規治療薬の開発を目指しています。

【福井チーム】「白血球の炎症反応をブロックできる化合物を発見」Chemistry & Biology 2012

<ポイント>

- DOCK2は免疫細胞に発現して白血球の運動や活性化を制御する

- DOCK2を効果的にブロックできる化合物CPYPPを同定

- 新たな免疫抑制剤注4)の開発に期待

免疫システムは、病原微生物やがん細胞といった異物を認識して除去するシステムであり、これら異物から身体を守るうえで必須の防御機構です。しかし、本来身体を守るはずの免疫システムが、私たち自身の細胞や組織を誤って攻撃することによって引き起こされる自己免疫疾患注1)が問題になっています。また、近年盛んに行われるようになった臓器移植においても、移植された臓器を免疫システムが異物として攻撃する移植片拒絶が、臓器移植の成功を阻んでいます。こういった過剰な免疫応答に起因する疾患に、どう対応すべきかは現代医学が直面している課題であり、このため炎症応答を効果的に抑制する薬剤の開発が望まれています。

福井教授はこれまで、DOCK2が免疫細胞に特異的に発現し、免疫応答を制御する鍵となるタンパク質であることを世界に先駆けて明らかにしてきました(図1)。DOCK2は、Racというタンパク質を活性化させ、アクチン注3)の重合を誘導することで、白血球の運動や活性化を制御します。自己免疫疾患や移植片拒絶は、リンパ球といった白血球が標的臓器に浸潤し、活性化されることで引き起こされる病態です。そのため、DOCK2はこれら免疫難病をコントロールするための分子標的となる可能性があります。実際、DOCK2欠損マウスに心臓移植すると、免疫抑制剤を使用しなくても心臓が長期にわたり働き続けることが可能となりますし、DOCK2を欠損させることで、自己免疫疾患モデルマウスにおける疾患発症が完全にブロックされます。

そこで本研究グループは、新しいアプローチによる免疫難病の治療薬、予防薬の開発を目指して、DOCK2によるRac活性化を効果的にブロックできる低分子化合物の探索をスタートさせました。

図1 免疫細胞におけるDOCK2の役割

DOCK2は、DOCKファミリータンパク質に特有のDHR-2ドメイン(構造)を持ち、このドメインを介して、Racタンパク質注2)に結合しているGDP(グアノシン二リン酸)をGTP(グアノシン三リン酸)に変換することで、Racを活性化します(図2)。そこで研究グループは、東京大学 創薬オープンイノベーションセンター(長野 哲雄 センター長)が保有する化合物ライブラリー注5)の中から、DOCK2のDHR-2ドメインとRacの相互作用を阻害するものを探索しました。このようにして、化合物を約130個に絞り込んだ後、DHR-2ドメインによるRac活性化を阻害すること、リンパ球の運動を抑制すること、細胞に対して毒性を示さないことを指標にスクリーニングを続けた結果、最終的に有望な化合物を1つ同定し、CPYPPと命名しました。

図2 DOCK2を介したRac活性化の概略

詳細な解析の結果、CPYPPは、DOCK2のDHR-2ドメインに直接作用することにより、Racの活性化することを抑制することが明らかになりました(図3)。CPYPPを培養液中に加えておくと、効率よく細胞に取り込まれ、DOCK2によるRac活性化を抑制します。一方、DOCK2以外にも、TrioやTiam1といったタンパク質がRacを活性化することが知られていますが、CPYPPはこれら他の因子を介したRac活性化には影響を与えませんでした。このことから、CPYPPはDOCK2を介したRac活性化を選択的に阻害することが明らかになりました。

図3 CPYPPはDOCK2 DHR-2ドメインを介したRacの活性化を阻害する

リンパ球にCPYPPを作用させると、ケモカイン注6)や抗原の刺激によって誘導されるRacの活性化がブロックされ、その結果リンパ球の運動や増殖が顕著に抑制されました(図4,AとB)。形質細胞様樹状細胞注7)という特殊な白血球が産生するⅠ型インターフェロンは、全身性エリテマトーデスや乾癬といった自己免疫疾患の発症に深く関わることが示唆されています。形質細胞様樹状細胞にCPYPPを作用させると、DOCK2を欠損した場合と同様に、Ⅰ型インターフェロンの産生が選択的に抑制されました(図5)。

図4 CPYPPはリンパ球の運動や活性化をブロックできる

NC:ケモカイン非存在下での遊走率。

B.CPYPPは、混合リンパ球反応(C57BL/6マウス由来のT細胞のB10.BRマウス脾細胞に対する反応)におけるT細胞の増殖応答を、濃度依存的にブロックする。

図5 CPYPPは形質細胞様樹状細胞によるⅠ型インターフェロン産生をブロックする

以上より、DOCK2によるRacの活性化を抑制する化合物を同定し、DOCK2を介した炎症応答が、化合物を使ってブロックできることを初めて実証しました。

CPYPPは、DOCK2の機能をブロックできる初めての化合物です。今後CPYPPの構造をベースに最適化を進めることで、より効果的かつ安全にDOCK2の機能を抑制する化合物が創出でき、免疫難病に対する新しい治療薬や予防薬の開発につながることが期待できます。

<用語解説>

- 注1) 自己免疫疾患

- 免疫システムが、自身の正常な臓器や組織を異物と認識して攻撃することによる疾患の総称。関節リウマチ、Ⅰ型糖尿病、多発性硬化症、全身性エリトマトーデス、バセドウ病、橋本病などがある。

- 注2) Racタンパク質

- グアニンヌクレオチド結合タンパク質で、細胞の運動などに関わる細胞内のシグナル伝達を調節するタンパク質。グアノシン二リン酸(GDP)を結合しているときが不活性型で、グアノシン三リン酸(GTP)が結合すると活性型となり、下流にシグナルを伝えるスイッチとして細胞内のシグナル伝達を調節している。

- 注3) アクチン

- 真核細胞に最も多量に含まれるタンパク質で、細胞骨格を作るタンパク質の1つ。アクチン同士が重合、または脱重合することにより、細胞の形態や運動が制御される。

- 注4) 免疫抑制剤

- 生体の免疫機能を抑制したり阻害したりする目的で使用する薬剤で、自己免疫疾患の治療や移植した臓器に対する拒絶反応の抑制に用いられる。免疫応答に関与する因子の発現を抑制する糖質コルチコイド、リンパ球の活性化を抑制するカルシニューリン阻害剤などが知られているが、個々の薬剤の投与量を減らして副作用を軽減したりするために、作用の異なる複数の免疫抑制剤を組み合わせることが望まれる。

- 注5) 化合物ライブラリー

- ある目的ために収集された化合物の集合体、およびそれらを整理、管理する施設をさす。東京大学創薬オープンイノベーションセンターは、文部科学省委託事業「ターゲットタンパク研究プログラム」の一環として我が国初の大規模な公的化合物ライブラリーを整備し、大学や研究機関などに向けて化合物の提供を行っている。

- 注6) ケモカイン

- CCL21、CXCL13、インターロイキン8など、特定の細胞や炎症組織から分泌され、リンパ球などの免疫細胞を誘引する働きを持つタンパク質の総称。血管から脾臓やリンパ節、あるいは炎症部位への免疫細胞の遊走を促す。免疫細胞の種類によって発現しているケモカイン受容体が異なるため、各々のケモカインが特定の細胞を特定の部位に誘導することができる。

- 注7) 形質細胞様樹状細胞

- ウイルス感染に伴い大量のⅠ型インターフェロンを産生する特殊な樹状細胞。

<原論文情報>

“ Blockade of Inflammatory Responses by a Small-Molecule Inhibitor of the Rac Activator DOCK2 ”

(Rac活性化因子DOCK2に対する低分子量阻害剤による炎症応答の抑制)

Chem Biol. 2012 Apr 20;19(4):488-97. doi: 10.1016/j.chembiol.2012.03.008.

Nishikimi A, Uruno T, Duan X, Cao Q, Okamura Y, Saitoh T, Saito N, Sakaoka S, Du Y, Suenaga A, Kukimoto-Niino M, Miyano K, Gotoh K, Okabe T, Sanematsu F, Tanaka Y, Sumimoto H, Honma T, Yokoyama S, Nagano T, Kohda D, Kanai M, Fukui Y.

<共同研究者>

本成果は、理化学研究所の横山茂之 上席研究員、東京大学 大学院薬学系研究科の金井 求 教授、長野 哲雄 教授、九州大学 生体防御医学研究所の神田 大輔 教授らとの共同研究の成果です。

【谷口チーム】「免疫反応を抑制するオリゴ核酸の開発」PNAS 2011

<ポイント>

- 自己由来の核酸は生体防御応答に重要である一方、自己免疫疾患を悪化させる

- 核酸による免疫反応の活性化にはHMGBタンパク質が必須である

- HMGBタンパク質に強く結合するISM ODNが開発され、自己免疫疾患新規治療薬の開発に期待

自己免疫疾患では、自分のDNAやRNAといった核酸や、炎症などに伴って起きる細胞死によって放出される核酸が抗原として免疫系によって認識されて、免疫を活性化し、病状を悪化させることが知られています。症状を治療・軽減するために、この反応を抑制する仕組みが望まれています。これまでは各種の核酸に特異的な個々の受容体が免疫系に備わっていることが分かっていました。しかし、まだ見つかっていない受容体もあり、個々の受容体に対する阻害剤で全ての反応を抑えるのは困難で、またその仕組みがあるかどうかも分かっていませんでした。

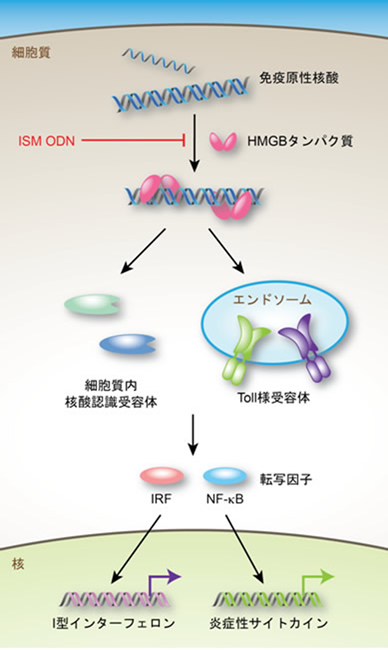

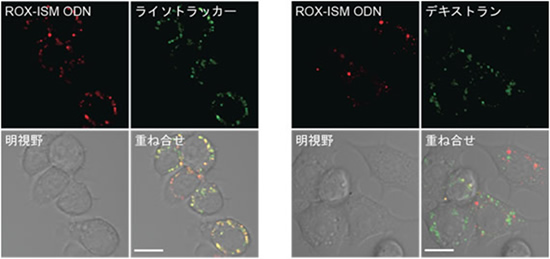

本研究グループは最近、HMGBたんぱく質注1)が核酸に対する万能な監視役として機能し、HMGBたんぱく質と核酸の結合が免疫系の活性化に必須であることを突き止めました(図1)。そこで、この万能な受容体であるHMGBたんぱく質を阻害することができれば、核酸による反応を抑制することができるのではないかと考えました。HMGBたんぱく質は核酸と結合することが分かっていたので、この性質を利用し、HMGBたんぱく質とは強く結合し、かつ免疫系を活性化しないよう核酸の配列を工夫したオリゴ核酸ISM ODN注2)を作製しました(図2)。ISM ODNは、HMGBたんぱく質と強く結合することで、さまざまな種類の核酸によって活性化されるI型インターフェロン(IFN-α/β)注3)をはじめ、炎症性サイトカイン注4)の産生を強く抑制することが分かりました(図3)。この抑制にはISM ODNが20塩基以上の長さであること、その塩基配列は重要ではないこと、また、リン酸基の骨格が通常のDNAやRNAのようなホスホジエステル結合注5)ではなく、ホスホロチオエート結合注5)である必要があることも分かりました。さらに、ISM ODNは細胞内でエンドソーム注6)やリソソーム注6)と呼ばれる細胞内小器官に局在することも分かりました(図4)。このことはISM ODNがエンドソームやリソソームでHMGBたんぱく質と結合して、核酸によって活性化される免疫反応を抑制しているということを示しているものと考えられます。

図1 自然免疫系における核酸認識モデル

図2 HMGBたんぱく質とISM ODNの結合

図3 核酸による免疫応答活性化におけるISM ODNの抑制効果

図4 ISM ODNの細胞内局在

そしてISM ODNによる抑制作用は樹状細胞注7)のような抗原提示細胞でも起きていました。ISM ODNをマウスに投与しておくと、核酸によって活性化されるCD8陽性T細胞や、B細胞によるIgG1などの抗体産生が抑制されることも明らかとなりました(図5)。これらのことはISM ODNが細胞レベルのみならず、マウス個体レベルでも作用するということを示しています。そこで本研究グループは、ISM ODNが自己免疫疾患や炎症の症状を抑えることができるのかどうか検討を行いました。その結果、自己免疫疾患の1つである多発性硬化症モデル注8)や敗血症注9)モデルにおいて、ISM ODNがこれらの病態を強く抑制する効果があることが分かりました(図6)。ISM ODNがHMGBたんぱく質に強く結合してしまうことで、自己のDNAやRNAによって活性化される免疫反応を抑制した結果、これらの症状が抑えられたと考えられます。

図5 核酸を介した免疫応答に対するISM ODNのin vivoにおける抑制効果

(B) マウスをOVAたんぱく質(50μg)とB-DNA(10μg)で免疫し、ISM ODN(0.5mg)の同時投与の有無について、OVA特異的IgG1の産生をELISAで測定した。★印はP<0.01であることを示している。データは標本数3における平均値と標準偏差を表しており、NDは不検出であったことを示す。OVAと共にB-DNAを投与するとB細胞によって抗OVA抗体が産生されるが、ISM ODNの投与によって抗体産生が抑制されていることが分かる。

これらのことはB-DNAやCpG-A ODNといった核酸はHMBGたんぱく質と結合することで、樹状細胞のような抗原提示細胞の免疫反応を活性化させるが、ISM ODNは抗原提示細胞を介した免疫反応も抑制することを示している。

図6 自己免疫疾患および敗血症モデルに対するISM ODNの発症抑制効果

(B) ISM ODN(0.1μg)を1時間前に投与したマウスと投与していないマウス(Control)に対し、LPS(1.25mg)を注射し、72時間後までの生存率(%)を調べた。

ISM ODNの投与によってEAEや敗血病の発症が抑制できることが分かる。

今回、核酸による免疫系の活性化において万能な監視役であるHMGBたんぱく質に強く結合するISM ODNが、核酸による免疫反応を強く抑制することが明らかになりました。今回は明らかにできませんでしたが、HMGBたんぱく質の一種であるHMGB1たんぱく質は炎症などの反応において細胞外に放出され、炎症性サイトカインとして作用することも知られており、ISM ODNはこのHMGB1たんぱく質の作用を抑えている可能性もあります。今後これらの詳細を明らかにし、ISM ODNやその類似物など、HMGBたんぱく質を標的とした、より良い阻害剤を開発することにより、自己免疫疾患や敗血症などに対する新たな治療法につながるものと期待されます。

<用語解説>

- 注1) HMGBたんぱく質(high mobility group boxたんぱく質)

- DNA結合ドメイン(HMGBドメイン)を2つ有しており、互いに高い相同性を示すHMGB1、HMGB2、HMGB3の3種類があることが知られている。細胞死や刺激などにより細胞外に放出され、炎症性サイトカインとして機能することも知られている。

- 注2) ISM ODN(immuno suppressive oligodeoxynuclotide mutated in CpG sequence)

- Toll様受容体9(TLR9)のリガンドである、CpG-Bをもとに塩基配列を改変した20塩基の短いDNA。DNAやRNAなどの核酸のうち、数十塩基対までの短いものは、オリゴ核酸と呼ばれる。TLR9のリガンドにはほかにCpG-Aがある。CpG-Aは、形質細胞様樹状細胞と呼ばれる樹状細胞の一種に大量のI型インターフェロンを産生させることが知られている。CpG-Bにはこのようなインターフェロン産生能はなく、他の炎症性サイトカインの産生を引き起こす。

- 注3) I型インターフェロン(IFN-α/β)

- ウイルスに感染した際に細胞から分泌されるサイトカインの一種。インターフェロンαとインターフェロンβがあり、抗ウイルス、抗がん作用を示すことが知られている。

- 注4) 炎症性サイトカイン

- 病原体の生体内への侵入があった際、免疫系は発熱などの炎症反応を誘導することにより病原体を排除する。この炎症反応の原因となるサイトカインを炎症性サイトカインと呼ぶ。

- 注5) ホスホジエステル結合、ホスホロチオエート結合

- DNAやRNAなどに含まれる、通常のホスホジエステル結合のリン酸基の酸素原子が硫黄原子に置換されているものをホスホロチオエート結合と言う。

- 注6) エンドソーム、リソソーム

- エンドソームは細胞外の分子の取り込みや、細胞表面の分子の分類に関わる。エンドソームに取り込まれた一部の分子は再利用され、不要な分子はエンドソームがリソソームと融合することで分解される。リソソームは生体膜に包まれた構造体で細胞内消化の場であり、内部に加水分解酵素を持ち、膜内に取り込まれた生体高分子はここで加水分解される。分解された物体のうち有用なものは、細胞質に吸収される。

- 注7) 樹状細胞

- 病原体を認識してサイトカインを放出するほか、T細胞に病原体由来の抗原を提示し、抗原特異的なT細胞を活性化する働きをすることが知られている。

- 注8) 多発性硬化症

- 有髄神経を取り巻く髄鞘という組織が失われるという脱随疾患で、脳や中枢神経が炎症により脱随し、しびれや運動障害がみられる。マウスモデルとして実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)が知られている。

- 注9) 敗血症

- 敗血症は感染が引き金になって発症することが多く、全身性の炎症反応を示す。病原性のリポ多糖(LPS)はエンドトキシンとも呼ばれ、マウスなどに投与した場合、エンドトキシンショックや敗血症性ショックと呼ばれる症状を引き起こすことが知られている。

<原論文情報>

“Suppression of immune responses by nonimmunogenic oligonucleotides with high-affinity for HMGB proteins”

(HMGBたんぱく質に強い結合性を示す非免疫原性核酸による免疫応答の抑制)

Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Jul 12;108(28):11542-7. doi: 10.1073/pnas.1108535108. Epub 2011 Jun 27.

Yanai H, Chiba S, Ban T, Nakaima Y, Onoe T, Honda K, Ohdan H, Taniguchi T.