「食料代替研究の社会受容性」

2023年10月6日

日比野 愛子

弘前大学 人文社会科学部 教授2023年10月6日(金)、さきがけCREST「ゲノム合成」2023年度合同領域会議において、「ゲノム倫理」研究会主催のオンラインセミナーが開催された。講演者は、萌芽的な科学技術に対するイメージや社会意識の国際比較を行っている、弘前大学 人文社会科学部の日比野愛子教授(社会心理学、科学技術社会論)。今回のセミナーでは、新しい研究成果に対する一般市民の価値観や倫理観、理解への懸念や不安について考えるきっかけとすることを目的として、「食料代替研究の社会受容性」をテーマに自身が共同研究で実施した培養肉に関する意識調査の結果を報告した。

新しい技術に対するヨーロッパ社会の反応モデルと培養肉に関する先行研究

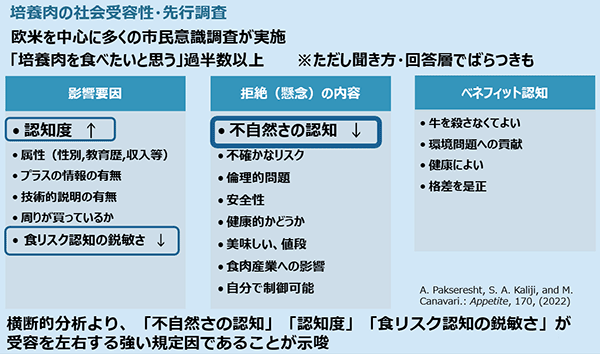

欧米の培養肉の社会受容性の先行調査では“培養肉を食べたいと思う”人は半数以上。培養肉の“不自然さの認知”と培養肉の“認知度”、“食リスク認知の鋭敏さ”が培養肉の受容を左右する強い規定因であった。

講演の冒頭、本セミナーで扱われる“培養肉”という言葉が取り上げられた。培養肉とは、食用肉となる動物の細胞を無菌状態で培養し、食用肉のように成形したもので、海外ではすでに販売が始まっている。世界的な食料不足の予測や食料生産における環境負荷への懸念、動物福祉への貢献を背景に、細胞を使い、農産物や畜産物、水産物を作る技術が進みつつあるが、製品の呼称はまだ産業としても社会的にも定まっておらず、「今後、培養肉という名称が使われるかどうかは不確定」と日比野教授は説明した。

また、参考文献として、日比野教授の著書『培養肉とは何か?』(東京大学竹内昌治教授との共著、岩波書店、 2022年12月初版発行)が紹介された。同書には、「培養肉」の開発の歴史や製法、技術的・社会的課題が触れられており、今回の講演で発表された「新しいタイプの肉に関する意識調査」の詳細も書かれている。

社会心理学は、「集合体や社会のマクロな特性を探求する学問」(日比野教授)である。社会心理学では、“未知の新しいテクノロジーの社会での馴致(じゅんち)”が1つのテーマとなっており、日比野教授もこの視点からの研究を行っている。

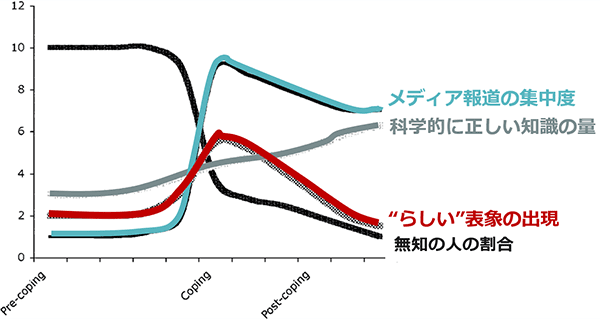

講演のイントロダクションとして、日比野教授は、遺伝子組み換え食品やクローン技術が登場した1990年代~2000年代のヨーロッパで、それらに対してどんな反応が出てきたかをデータを元にモデル化した模式図(図1)を紹介。技術が現れた当初には、当然ながら、人々には科学的に正しい知識が少なく、“~らしい”という誤解を与えるような表象も出がちであり、やがてメディア報道の集中度が上がっていくと、徐々に人々の科学的に正しい知識の量が増えて、無知の人の割合が減る。そして、メディア報道も減っていくという。

図1 遺伝子組み換え食品・クローン技術が登場した1990年代~2000年代ヨーロッパ社会の反応モデル

Wolfgang Wagner, Nicole Kronberger, and Franz Seifert. "Collective symbolic coping with new technology: Knowledge, images and public discourse." British Journal of Social Psychology 41.3 (2002): 323-343. (出典元より日比野教授が修正)

続いて、欧米における培養肉の社会受容性の先行調査のレビュー(図2)が紹介された。それによると「多くの調査の横断的な分析によって、培養肉が不自然だと思う“不自然さの認知”と培養肉の“認知度”、“食リスク認知の鋭敏さ”が培養肉の受容を左右する強い規定因であるということが示唆されている」と日比野教授。

図2 培養肉の社会受容性・先行調査

Ashkan Pakseresht, Sina Ahmadi Kaliji, and Maurizio Canavari. "Review of factors affecting consumer acceptance of cultured meat." Appetite, 170: 105829, (2022)

日本における「新しい肉に関する意識調査」の結果

培養肉の受容性を規定する要因では“不自然さの認知”が強い影響を持つが、“食料危機への意識”も培養肉への肯定意見を増やす。

そして、このような欧米の先行研究も参考にした上で、日比野教授を含む弘前大学、日清食品ホールディングス、東京大学の研究チームが共同で2019年と2021年に実施した「新しい肉に関する意識調査」(2019年調査のプレスリリース:https://cdn.nissin.com/gr-documents/attachments/news_posts/8281/6e61421512ac84ca/original/20191108-01.pdf)の結果が報告された。

対象者は国内20~59歳の男女2000名で、ウェブを通じ、培養肉受容性(試しに食べたいと思うか、定期的に食べたいと思うか等)、培養肉への態度、食習慣、生命観、社会的属性といった40項目程度の質問に回答した。

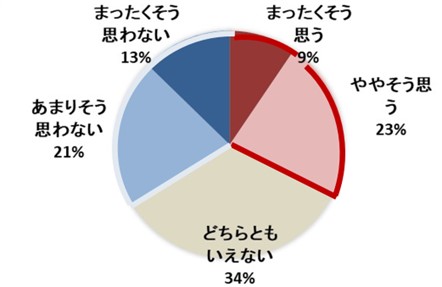

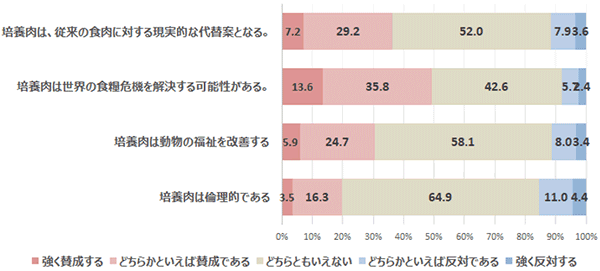

欧米では“培養肉を食べたいと思う”人が半数以上いるのに対し、日本の2021年調査では“細胞性食品(肉)を試しに食べてみたいか”という質問には、“そう思う” “どちらともいえない” “あまりそう思わない/まったくそう思わない”が3分割となった(図3)。また、欧米とも共通するが、培養肉が食糧問題に役立つ点に賛同し(図4)、安全性や美味しさを重視する傾向が見られた。(竹内昌治、日比野愛子『培養肉とは何か?』岩波書店、2022年12月)

日比野教授は「日本は海外と比べて、中間・保留意見が多いのが特徴。認知度は欧米では過半数が培養肉を知っているのに対し、日本では3割程度と認知度が低い。日本は培養肉に関するメディア報道が少なく、それが認知度に影響していると考えられる」と解説した。

図3 あなたは細胞性食品(肉)を試しに食べてみたいと思いますか?

図4 培養肉に対する意見

日比野教授は、培養肉や細胞性食品の受容性を左右する“受容の規定因”として何が重みを持つのかを調べるために行った、AIC(赤池情報量規準)を用いた網羅的解析の結果も報告した。

この網羅的解析により、欧米の先行研究と同様、培養肉や細胞性食品に対する“不自然さの認知”が高いと受容しにくくなることが確認された。さらに、培養肉や細胞性食品に対する“不自然さの認知”と“環境問題への関心”の組み合わせが重要であり、 “環境問題に関心”が高いと受容しやすいことが明らかになった。「(培養肉や細胞性食品を)不自然だと思う程度が非常に強い人は、他のどんな条件が重なったとしても培養肉は食べたくないという答えになるだろう。不自然だとは思う程度が穏やかな人には、例えば、食料危機問題を強く意識しているなど、他の変数の影響が現れて受容の方向に動くことも見えてきた」(日比野教授)。

(Aiko Hibino, Futoshi Nakamura, Mai Furuhashi, and Shoji Takeuchi. "How can the unnaturalness of cellular agricultural products be familiarized?: Modelling public attitudes toward cultured meats in Japan." Frontiers in Sustainable Food Systems, 7: 1129868, (2023))

人々の懸念の内容は、倫理にかかわるものから、社会的課題に言及するものまで多様である。

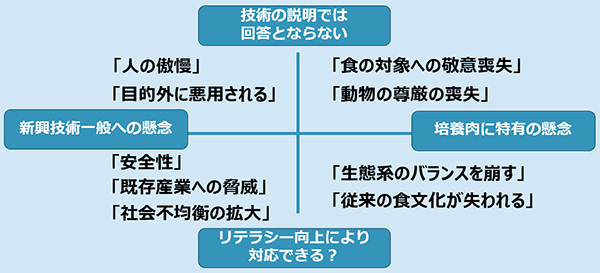

この研究では、自由回答に示された、調査対象者が抱く培養肉や細胞性食品に対する“懸念の内容”を、9つのカテゴリー(“人の傲慢”“目的外に悪用される”“食の対象への敬意喪失”“動物の尊厳の喪失”“安全性”“既存産業への脅威”“社会的不均衡の拡大”“生態系のバランスを崩す”“従来の食文化が失われる”)に分類し、さらに、懸念は新興技術一般に対するものか培養肉に特有か、技術の説明をすることが回答とならないか、それともリテラシー向上によって対応できる可能性があるか、という2つの軸で整理している(図5)。

図5 人々の懸念の内容とは

例えば、技術は“人の傲慢”といった意見は、培養肉に限らず、新興技術一般にも当てはまるものであり、一方で、“動物の尊厳の喪失”のような培養肉に特有の懸念もある。また、 “安全性”“生態系のバランスを崩す”といった懸念は、技術に関する説明によってリテラシーが上がる可能性もあると考えられる。「培養肉は畜産全体に置き換わるわけではないが、自由回答の中には畜産の全てが培養肉技術になると想定して懸念しているケースも見られた。そういうケースでは、技術そのものや今後行われるであろう産業界での規制についての説明があれば、懸念を払拭できる可能性は大きい」というのが日比野教授の見解だ。

日比野教授らは、同様の調査を2019年と2021年に行っている。2回の調査結果を比較すると、2年間で認知度、受容性はやや上昇していたという。“環境に配慮した食品に関心がある”人の割合も増えていた。日比野教授は「培養肉は“科学実験室の新技術”から“持続可能システムの食料”として枠組みが変化しつつあり、培養肉の受容への“態度変容の可能性”がある」と分析している。

“不自然さ認知”による新技術の拒絶は、解消が難しいが、他方で、時間の経過とともに和らいでいく可能性がある。

講演の最後に、日比野教授は、培養肉の受容性を規定する強い因子である“不自然さの認知”は、遺伝子組み換え、バイオテクノロジー、合成生物学など新規の科学技術に関する調査で共通して見られることであり、「“不自然さの認知”の強い人の説得やその認知の解消は簡単には難しい。培養肉に関しての対話・議論を行う際には、培養肉は不自然だと思う感情への共感と科学的な論理の両方が必要」と話した。

また、人々の懸念の内容は、答えの出にくい倫理的なものから社会的課題に言及するものまで幅広く、懸念の払拭には、まず先述のように、“培養肉特有か否か”“リテラシー向上によって対応できるか”といった点を整理することが必要であることも強調した。

一方で、2年間で“環境に配慮した食品に関心がある”人が増えたことからも、「“不自然さの認知”による新技術の拒絶はすぐには解消できないが、他方で、時間の経過とともに和らいでいく可能性がある。科学的な説明・対話を地道に継続することが重要」と締めくくった。

その後の質疑応答では、東京電力福島第一原子力発電所から排出されている処理水や子宮頸がんワクチンなど科学や医療の昨今の話題に対する研究者からの発信に関する質問が行われ、日比野教授は「あまり響かなくても科学的な話は欠かせない。基礎的なリテラシーの地道な積み重ねが重要」と回答した。

日比野教授と会場との質疑応答の様子