成果概要

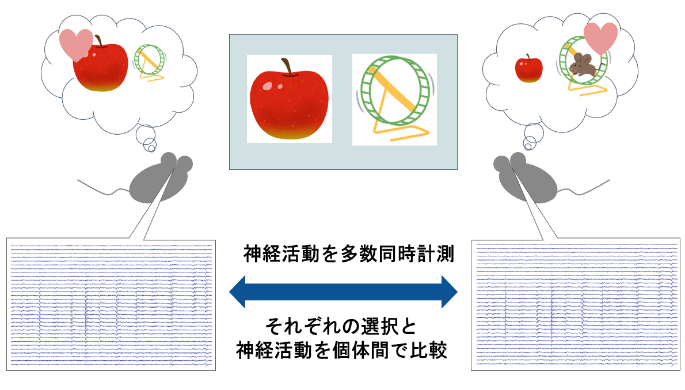

脳指標の個人間比較に基づく福祉と主体性の最大化[5] 個体間比較可能な報酬の主観的価値表現の齧歯類神経システムの包括的理解

2024年度までの進捗状況

1. 概要

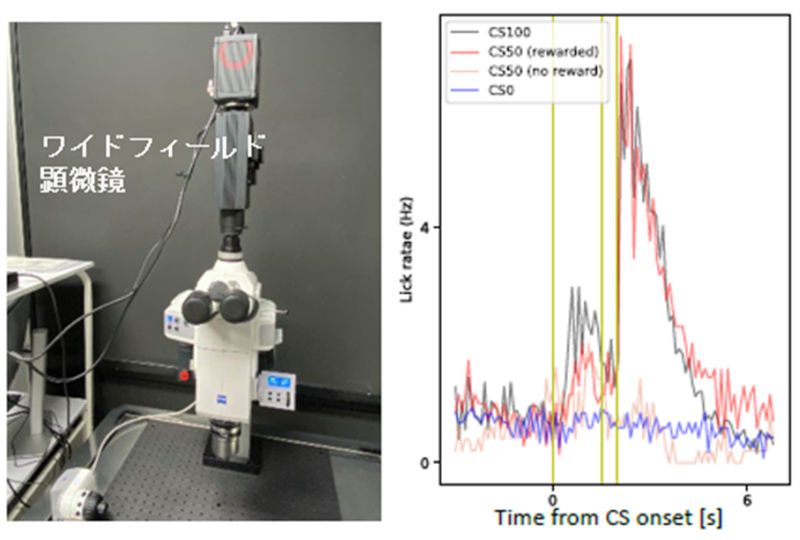

広範囲を観察できる顕微鏡や集積度の高い特殊な電極を使って、脳の活動を測定しています。顕微鏡による観察では、ラットやマウスの脳に特別なベクターを注入して、蛍光物質を発現させることで、脳の中で起きている現象を調べています。そうすることで、動物たちがどんな報酬や欲求を感じているのかを理解しようとしています。また、人間の意思決定の理解につながるような行動課題の開発を進めています。

2. これまでの主な成果

(1)ヒトの喜びの理解につながる、齧歯類での古典的条件づけにおける報酬の主観的価値表現に関する脳指標の計測

報酬の主観的な価値を調べるための研究で、古典的条件付けという実験を行いました。すなわち、音を鳴らすと水が出るような課題をラットやマウス(以下ネズミ)に与えました。すると、ネズミは音に対して予測的に舐める行動を示すようになりました。ネズミの脳の活動を見るために、特殊なベクターを使って脳の中で特定の物質が光るようにしました。そして、広い範囲を観察できる特殊な顕微鏡と、集積度の高い電極を使ってたくさんの神経活動を同時に調べると、水報酬やそれを期待させる刺激に対して様々な神経活動が見つかりました。また、ネズミの喉が渇いている時と乾いていない時でどれほど神経活動が違うのかについても調べています。これにより、動物にとっての水の価値が違うときに神経活動がどのように違っているかを明らかにします。

(2)ヒトの志の理解につながる、齧歯類での報酬への欲求のシステム的理解を目指した、オペラント条件付けで欲求を計測できる行動課題の開発及び脳指標の計測

ラットを用いて、報酬が欲しいために行動を起こす欲求の神経メカニズムについて調べています。ラットは人間と違って言葉で自分の状態を報告できないため、行動課題という形で、報告させることになります。動物の欲求を観察するための行動課題として、2つの選択肢のうち、どちらを選ぶか、という課題をラットに効率よく覚えさせることができるようになりました。この課題も古典的条件付けと同じように顕微鏡や電極での神経活動記録と組み合わせることができるので、報酬を目にした時に動物がおかれている文脈が行動に影響を与える神経メカニズムが、今後、分かってきます。ラット用の仮想現実環境も開発しています。

3. 今後の展開

報酬の主観的価値の脳内表現を高密度・高解像度に計測し検討します。報酬の価値を一時的に変化、報酬に対する脳の活動の変化を見ます。また、欲求についての考察を深める上で役立つような課題を構築します。個体間で価値に関する神経表現を比較するための理論的検討を進めます。

(田中康裕:玉川大学)