成果概要

脳指標の個人間比較に基づく福祉と主体性の最大化[1] 社会における福祉と主体性の特定と更新

2024年度までの進捗状況

1. 概要

本課題の役割は、事実解明的研究(調査・実験)を導くプレ理論を構想することです。福祉・主体性にかかわるリストと定式化理論を構築し、「シティ・ケイパビリティ」の測定方法を開発します(課題1-1)。また、国立国会図書館の全文デジタルデータを活用し、福祉・主体性概念に関わるデータの解析を進めます(課題1-2)。

本年度は(1)個人のケイパビリティを推定する手続き(規範的公理・統計的基準)をプログラム化し、福祉交通政策に関する住民の合意形成、ならびに、日本とバングラデシュの視覚障害者調査 に応用しました。(2)大規模テキストデータの収集・整理作業と並行して、文化の幾何学アプローチと単語埋め込みモデルを用いて、福祉・主体性の主要軸を特定するための分を行いました。

2. これまでの主な成果

(1)ケイパビリティ推定手続きの概要

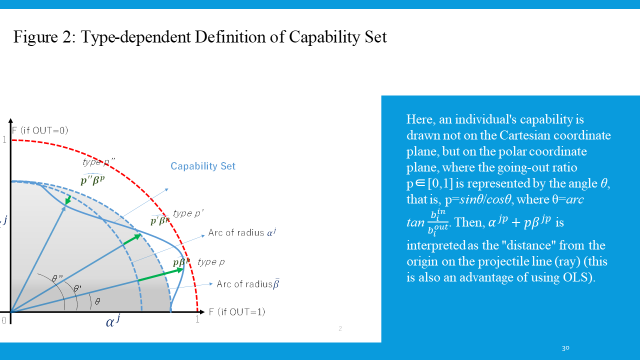

グループ j に属する個人の達成関数値を T 期間にわたって観察し、個人間の比較可能性や自由・平等の規範といった評価基準を満たす集計ルールに基づいて統合することにより、グループ j のケイパビリティ、すなわち特定のアイデンティティを持つ個人のケイパビリティを特定する。

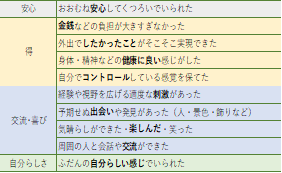

本研究が開発したOut-In指標は次の機能リストです。

他に詳細は省きますが,「対環境、対人、対個体」の3項目12利用能力リストがあります。

(2)福祉概念に関する計算テキスト分析の実施

国会図書館全文データ(国会図書館が所蔵する明治から1968年までに出版されたすべての図書、1989年までに出版されたすべての雑誌のデジタルテキストが含まれている)をデータとして、福祉・主体性の主要軸を特定するために計算テキスト分析の方法によって分析しました。具体的には、哲学、心理学、社会科学の広範な先行研究を徹底的にレビューし、Subjective well-being を中心としAffluence, Education, Health, Safety, Affiliation, Play, Nature, Freedom, Peace, Democracy の 11 の概念次元を、ウェルビーングの仮説的理論構造として特定しました。その上で、これら概念が実際に人々のウェルビーングに関する日常的な使用法を反映しているか、また概念システムの内的構造がどのようになっているか、歴史的にどのように推移したのか、文化の幾何学アプローチを応用した単語埋め込みモデルによる分析によって検討しました。これらの概念どうしの相関関係を解析し、主観的ウェルビーングの客観的条件、ユウダイモニア、潜在能力の3カテゴリに分類できることも分かりました。この成果は査読付き国際会議で発表しました。

3. 今後の展開

- 多次元のグループから構成される「シティ・ケイパビリティ」の概念を明晰化します。

- 脳神経科学・動物心理学等との協同により、「幸福へのケイパビリティ」を高めるための医療的介入と社会的支援を結ぶ論理を解明します。

- 文化の幾何学アプローチに基づく国会図書館全文データの分析を行い、哲学的・規範的に提案された福祉と主体性の概念を現実の人々の思考や態度に即して検討します。

(後藤玲子:帝京大学、瀧川裕貴:東京大学)