成果概要

脳指標の個人間比較に基づく福祉と主体性の最大化[3] ヒト脳指標による喜びと志の個人間比較技術開発

2024年度までの進捗状況

1. 概要

私たちの住む社会を自由で公正なものにしていくためには、行政がとりうる各政策の集団・社会レベルでの「良さ」を測る必要があります。しかしこのような指標は、異なる人びとの「幸せ」を個人間で比較する方法がないと、うまく作れないことが知られています(アローの不可能性定理; Arrow, 1963)。また、近年、国内総生産(GDP)に代表される物質的な豊かさを超えて、精神的な豊かさが重視されてきています。2022年の国連のハイレベル計画委員会ではBeyond GDP に関する報告書が作成され、アマルティア・センのケイパビリティアプローチにおけるwell-being とagencyが成果要素(outcome elements)の一つとして挙げられました。私たちの豊かな「幸せ」は、自由に移動(=モビリティ)したり、自由に選択したりすることが保障されることで生まれます。そのような空間に私たちは自身の「居場所」を感じ、精神的、社会的に良好な状態になると考えられます(Sen 1999 Development as Freedom)。

本研究開発項目では、今まで客観的な計測が困難であった個々人の主観的な「幸せ」を脳指標(脳活動)により計測し、個人間で比較可能な革新的技術を開発します。また、食や金銭などの報酬がもたらす快楽的な「幸せ」だけでなく、agency(自由な選択の機会)が保障され善い人生を送ることができることによって生まれる、エウダイモニア的な「幸せ」に関わる脳指標の開発も行います。そして、個人間で比較可能な脳指標(脳活動)による「幸せ」の社会レベルでの集約を行い、社会選択理論にもとづいた平等性の実現を目指します。本研究開発項目の目標達成により、個々人の実感としての「幸せ」の脳指標(脳活動)を、スマートシティにおけるモビリティ政策の評価など、実社会の活動へと橋渡しし、集団・社会レベルでの幸福を促進する社会技術の創出に貢献します。

2. これまでの主な成果

(1)「幸せ」を脳指標(脳活動)により個人間で比較可能にする技術開発

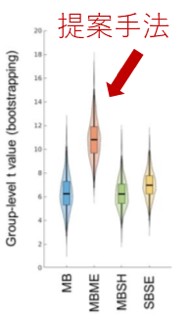

- 数千人規模の多様な人びとのfMRI(機能的磁気共鳴画像)データを用いて、金銭などの報酬がもたらす主観的な「幸せ」が、脳指標(脳活動)により個人間比較可能であることを明らかにしました。金銭に対する欲求と金銭を獲得した際の喜びの脳活動を、異なった社会経済的地位(SES)の人びとの間で比較したところ、経済的に恵まれない人ほど金銭から得られる喜びは大きい一方で、金銭への欲求が小さいという結果が得られました。さらに、金銭などの報酬がもたらす主観的な「幸せ」の脳指標(脳活動)が、前頭葉や大脳基底核を含む広範な脳領域の重みベクトルと脳活動ベクトルとの内積として構築できることを見いだしました。加えて、行動経済学理論にもとづく数理モデル(prospect theory model)により算出された効用(金銭報酬の主観的価値)の個人間比較についても、脳指標(脳活動)により可能であることをfMRIにより確認しました。そして、MEG(脳磁図)により、前頭葉を中心とする脳の広範囲にわたる脳活動のパターンが効用(金銭報酬の主観的価値)に依存して変動するということを、ミリ秒スケールの高時間分解能で明らかにしました。

このことは、人びとの主観的な「幸せ」を脳指標(脳活動)によりリアルタイムに社会レベルで集約できる可能性を示唆するものです。公共政策の評価に用いられている費用便益分析が前提としている、「人々の一円あたりの価値は等しい」とする仮定に再考を促すものであり、脳指標にもとづく政策評価システムの社会実装に向けた道を切り開くものとして期待されます。

(2)豊かな「幸せ」に関わる脳活動を計測する技術開発

- MEGにより、幸福感や人生の満足度において重要な要素であると広く認識されている「自分の人生を自分で選び、コントロールしている」という感覚の神経ダイナミクスを強化学習モデルと脳活動との比較検証によりミリ秒スケールの高時間分解能で明らかにしました。ケイパビリティアプローチが重要視するagencyの本質を考えたときに最もシンプルな一形態である自由選択課題を用いて、自由選択時に強制選択時よりも脳活動が増大する(”自由選択プレミアム”)という知見を得ました。このことは、自由な選択の機会が保障されることで生まれる「幸せ」を脳活動により計測することが可能であることを示唆しています。

- 世界の規則性を活用して一般化を可能にする、高次で抽象的な表現を形成する能力には、海馬の神経細胞集団の抽象的でかつ分離された形式での符号化が重要であることを、ヒトの単一神経細胞活動記録から明らかにしました(Courellis et al. 2024 Nature)。このことは、リアルな現実世界の中で生まれる豊かな「幸せ」が脳内でいかに表現されているのかに示唆を与えるものです。

3. 今後の展開

多様な人びとの豊かな「幸せ」を脳指標により定量化し、社会的に集約することに成功すれば、OECDや国連が目指すGDPを補完する有力な幸福度指標になることが期待されます。今後は、より自然な条件下の神経科学的研究開発を行い、現代社会における「幸せ」に重要な「豊かな環境」と「自由な行動」とは何かを科学的に特定していきます。また、それらを再現した豊かな実験環境をVR技術などにより適切に制御し、さまざまな脳活動計測技術を用いて精度の向上を図ることで、正当性を担保した開発を進めていきます。(松森嘉織好: 一橋大学、松元 まどか: 京都大学、Ralph Adolphs: California Institute of Technology)