成果概要

脳指標の個人間比較に基づく福祉と主体性の最大化[4] 個体間比較可能な効用表現の霊長類神経システムの包括的理解

2024年度までの進捗状況

1. 概要

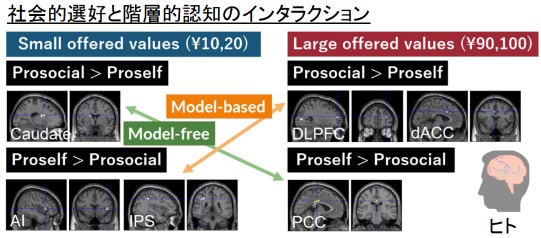

喜びと志を脳が生み出す仕組みの理解を目指し、研究成果をあげてきました。具体的には、ギャンブルの大当たりを経験すると、ヒトもサルもともに、また当たるかもと感じてしまう良く似た行動特徴を持つ事を報告しました。一流国際誌にこれらの成果を発表することにより、当プロジェクトの足掛かりとなる重要な科学的基礎を世界に示しました(課題4-1)。さらに、報酬の主観的価値や階層的認知の神経表現をサルで調べるための実験を行い、前頭前野や扁桃体、海馬の機能的差異を示唆する解析結果を得ました。また、階層的認知と社会的選好のインタラクションをヒトで調べるfMRI実験を行い、利己的な人と利他的な人が異なる脳の使い方をしていることを明らかにしました(課題4-2)。

2. これまでの主な成果

- (1)効用の神経表現の同定における研究開発

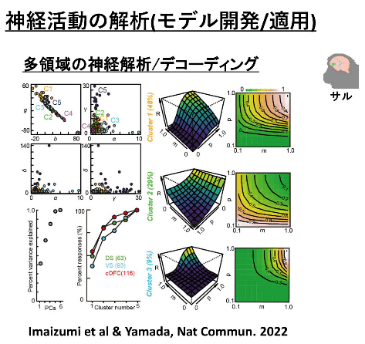

- これまでの研究により、報酬の価値表現に関わる脳領域の個々の神経細胞が、期待主観価値を表現する際に持つパラメーターを推定し、最適なモデルを選択しました結果を論文としてまとめ、報告しました (Imaizumi Y, et al. and Yamada H. Nat Commun. 2022, 13(1):5855)

- (2)行動から推定される効用のサル-ヒトの種間比較に向けた研究開発

- サルとヒトで良く似た行動測定実験を行うことで、直接的にサルとヒトのギャンブル行動を比較し、両者の価値判断が良く似ている事を示しました(Tymula A et al, and Yamada H. Sci Adv. 2023, 9(20):eade7972.)(課題 4-1)。

- (3)空腹や喉の乾きの程度の推定法を確立しました(Suwa et al & Yamada, 2024)。また、脳活動の解析技術を新規に開発し、脳の広範な領域の活動に適用しました(Chen et al & Yamada, 2024, 2025)。(課題 4-1)。

- (4)報酬の主観的価値の脳指標解明のための研究開発

- 新たに開発した自由&強制報酬選択課題をサルに訓練し、サルの複数脳領域から課題遂行中の神経活動記録を行い、眼窩前頭前野と扁桃体の機能的差異を示唆する結果を得ました。

- (5)欲求の階層的表現の脳指標解明のため研究開発

- 階層的処理を必要とするカテゴリー逆転推論課題を開発し、サルの外側前頭前野と海馬から報酬予測やカテゴリー符号化に関連するニューロンを同定しました。加えて、階層的認知と社会的選好のインタラクションを調べるため、寄付ゲーム課題を開発してfMRI実験を行い、利他群と利己群では対照的な行動傾向および神経活動表現が見られることを明らかにしました。この結果を国際シンポジウムで発表し、発表賞を受賞しました(Excellent poster award, 「脳と心のメカニズム」第23回冬のワークショップ)。(課題4-2)

3. 今後の展開

本研究開発課題においては、脳の神経細胞活動が個体の効用を表現する仕組みを、ヒトに最も近い実験動物のマカクザルを用いて明らかにすることで、ヒトの脳指標による喜びや志の個人間比較の生物学的妥当性を確立することを目指しています。今後、志の元となる欲求の客観的評価法の確立に向けて、空腹の指標となる血中グレリン濃度の測定を進めます。これらの検証を進めることで、ヒトの喜びと志を生み出す生物学的な原理を同定し、ヒトの幸せを生み出す仕組みの理解に繋げます。(課題4-1)

本研究開発課題では、報酬の主観的価値を表現する精細な脳内メカニズムを明らかにするために、得られたデータを元に複数領域の機能的ネットワーク解析を行い、さらに、報酬操作による価値低下法や、化学遺伝学による経路選択的な神経活動操作を活用します。また、志の基礎となる階層的認知を調べるため、カテゴリー推論における前頭前野-海馬の機能的差異や協働を明らかにします。本研究で得られた知見は、直接ヒトの理解へと適用されるだけでなく、げっ歯類での報酬価値の神経表現に関する個体間比較から得られた知見をヒトの理解へ翻訳するための媒介となることも企図されています。(課題4-2)

(山田洋:筑波大学、小口峰樹:玉川大学)