成果概要

多様なこころを脳と身体性機能に基づいてつなぐ「自在ホンヤク機」の開発[4][5] 「自在ホンヤク機」の社会実装(発達障害 / GIGA端末)

2024年度までの進捗状況

1. 概要

研究開発項目4と5では、「自在ホンヤク機」の社会実装を目指し、それぞれの利用場面に応じて生じる課題を明らかにします。

研究開発項目4では、自閉症スペクトラム(ASD)など発達障害がある人々のコミュニケーション支援の場面で「自在ホンヤク機」を活用します。これによって、障害がある人々の社会的包摂という観点から「自在ホンヤク機」の社会実装を試みます。

研究開発項目5では、小中学校などの教育現場で「自在ホンヤク機」を活用することを目指します。文部科学省の主導で、全国の小中学校では学習用のタブレット端末が配布され、児童生徒の個性に応じた教育が目指されています。「自在ホンヤク機」の一部機能を搭載し、教育現場における社会実装を試みます。

こうした社会実装のためには、発達障害当事者、支援者、児童生徒、教員などにとって有益な機能を開発することが課題となっています。研究開発項目4と5は、発達障害当事者や教員との緊密な連携を通して、「自在ホンヤク機」の社会実装上の課題を解決します。

2. これまでの主な成果

- 「自在ホンヤク機」に優先的に実装すべき機能の特定

- 脳波・行動計測システムを用いた生理・行動データの取得とこころの定量指標の候補の同定

- 「自在ホンヤク機」の社会実装研究に着手

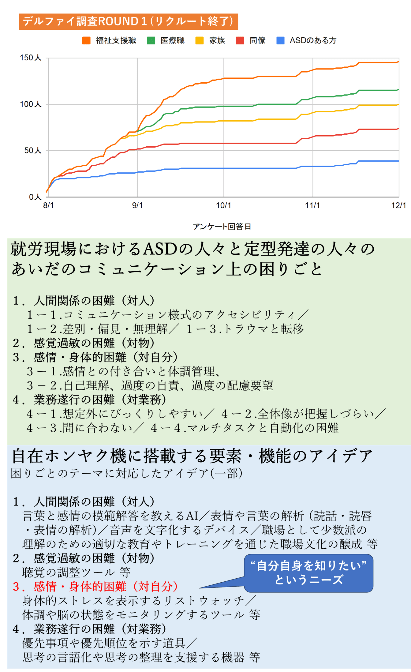

成果1では、デルファイ調査によって当事者や当事者を取り巻く人々から得られた意見から、「自在ホンヤク機」に優先して搭載すべき要素・機能の特定を行いました。分析の結果、「自分の感情や身体の状態を知り、相手に伝えたい」というニーズが高いことが分かりました。これらを研究開発チームと共有し、社会実装に向けた要素機能開発のための連携を開始しています。

成果2では、これまでに開発した小さな負担で多角的に脳波や行動データを同時記録するシステムを用いて、発達障害当事者から生理・行動データを計測しました。特定の部位から記録される特徴的な脳波パターンがこころの定量指標の候補として同定されています。

成果3では、「自在ホンヤク機」試作機の社会実装を見据えた幅広い環境整備を進めるともに、研究項目3と連携して、自閉症の専門デイケアや当事者へのデモンストレーションを開始しました。参加者からのフィードバックをもとに、有用な要素機能の選定・実装を進めていきます。

このように、発達障害当事者や当事者を取り巻く社会との連携が進んでおり、利用者に寄り添った「自在ホンヤク機」の研究と開発を進めています。

3. 今後の展開

引き続き、発達障害当事者との連携・協働を進め、「自在ホンヤク機」に搭載すべき機能の選定および性能評価を、当事者とともに進めていきます。

学校における実装(GIGA端末)についても、関係機関と連携を深め、モデル校にて試験的に導入することを中長期的に計画しています。

(東京大学・熊谷晋一郎、昭和医科大学・中村元昭

東北大学・筒井健一郎)