成果概要

多様なこころを脳と身体性機能に基づいてつなぐ「自在ホンヤク機」の開発[2] エクソソームからこころの状態を読み取る技術の開発

2024年度までの進捗状況

1. 概要

研究開発項目2では、体液中の物質を測定することで「こころの状態」を読み取る技術を開発します。読み取られた情報は、「自在ホンヤク機」のシステムに入力され、コミュニケーション支援の最適化に役立てられます。この開発によって、コミュニケーションの形がさらに豊かで多様なものとなることが期待されます。

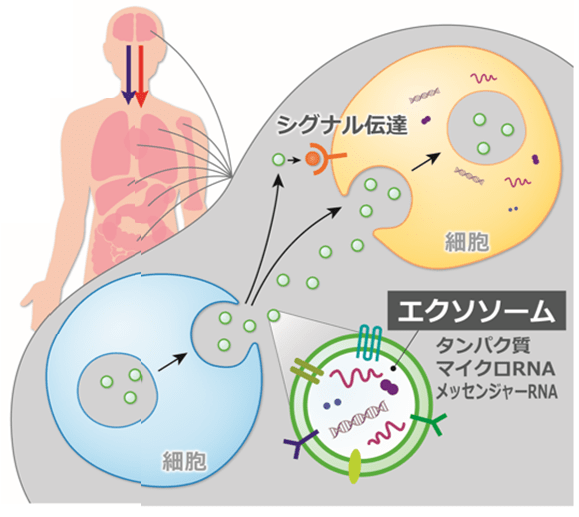

血液などの体液には、エクソソームという小さな小胞が含まれます。エクソソームは、細胞の老廃物を運ぶことに加え、細胞間の情報伝達も担っているとされ、がんなどの疾患のバイオマーカーとして注目されています。

エクソソームは、脳内の細胞にも取り込まれ、脳の状態の維持・変化と何らかの関係があることが指摘されています。しかし、エクソソームと「こころの状態」の具体的な関係は、ほとんど解明されていません。

研究開発項目2は、エクソソーム中の物質と脳機能の連関を、生物化学的検査と人工知能によるデータ処理を組み合わせて解析します。これにより、エクソソームを介した「こころの状態」の測定、すなわち体液中の物質からこころを読み取る技術の開発に取り組んでいます。

出典:星野研究室ウェブサイト(https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/research/people/staff-hoshino_ayuko.html)を改変

2. これまでの主な成果

- 社会的ストレスによって脳や腸のエクソソームが大きく変化することを発見

- ASD者と定型発達者のエクソソーム含有タンパク質の違いを発見

- マウスの社会性等の行動特性を調べるための新たな計測・解析システムを樹立

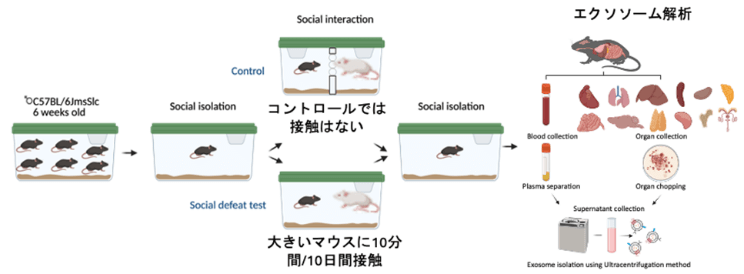

成果1では、マウスを用いて、社会的ストレスを受けることで血中エクソソームがダイナミックに変わること、特に脳や腸由来のエクソソームの構成が変化することが分かりました。これは、エクソソームと「こころの状態」との関係を探るための手掛かりとして、大いに期待される成果です。

成果2では、自閉スペクトラム症(ASD)者と定型発達者のエクソソームに含まれるタンパク質組成を解析しました。その結果、免疫に関わる補体関連分子に違いがあり、その24種を用いた機械学習により、ASDの高精度な診断が可能であることを見出しました。

成果3では、集団飼育をしているマウスを個体識別しながら位置を記録し、その行動特性を解析するシステムを樹立しました。行動特性に関連した良いエクソソーム指標の同定が期待されます。

このように、エクソソームと脳機能の連関を明らかにする基礎研究を進めています。

3. 今後の展開

どのようなエクソソームの組成の違いが「こころの状態」に寄与しているのか、さらに多角的に明らかにしていきます。また、脳活動や他の生理シグナル(自律神経など)(研究開発項目1)をエクソソーム情報と統合的に解釈し、こころの状態を多次元的に読み取る技術の開発を目指します。

(東京大学・星野歩子、ナシリ・ケナリ アミアモハメッド

東北大学・大隅典子)