成果概要

安全で豊かな社会を目指す台風制御研究[1] 気象学的アプローチ

2024年度までの進捗状況

1. 概要

台風の内部構造を詳細に表現する高精度数値予測モデルを開発し、それを利用して有効な台風制御が可能な手法を数値的に提示します。具体的には、シーディング、海面付近の気温を低下させての台風制御方法、海上に障壁や風車をおいて海上風を弱めたり風向を変化させたりする方法等が考えられますが、小さい外力で台風強度に大きな変化を生む手法や、持続的な弱い介入によって台風に変化を与える手法を定量的に解明します。航空機からのシーディングを想定し、対流雲における雲物理の詳細を調べる室内実験を実施します。また、台風制御の実施にあたっては、災害をもたらす可能性がある事例を事前に予測して選択し、人為的な介入の影響の効果を判定できる程度にまで予測精度を高めます。このため、高解像度モデルによるデータ同化システムに航空機・船舶観測データを同化し、台風の進路・強度・内部構造の高精度な再現と予測の改善を行います。

2. これまでの主な成果

2024年度は、日本に大きな災害をもたらした顕著台風を対象に、種々な介入手法においてその介入強度に対する風速、気圧等の変化量を評価しました。検討した介入手法は、シーディングを想定した台風下層への雲凝結核の散布、上層への氷晶核の散布、海水散布による台風下層クーリング、抵抗体配置による海面摩擦上昇等です。人為的な強制の手段、台風の構造変化、人為的な介入量、介入による構造変化のメカニズム、コストおよびベネフィット、社会的受容可能性の観点からそれぞれの手法について評価を行い、有望な手法の特定を進めました。

本年度は、 数値シミュレーション実験で、台風制御のための介入の有効性を様々な観点から調べました。この結果に基づいて、社会が受容可能な程度に台風被害を軽減する介入手法候補を特定するための判断材料が提示されました。

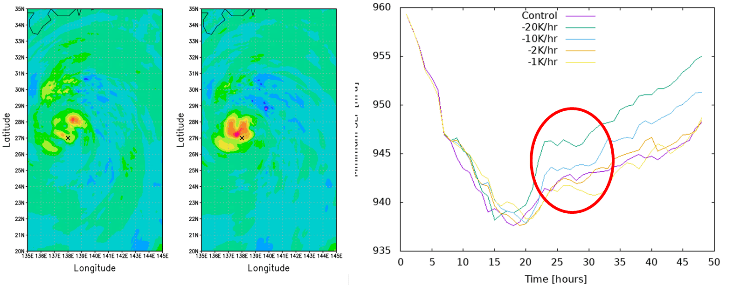

2022年台風Nanmadolを対象とし、シーディングによる人為強制を模して、数値シミュレーション上で台風中心付近の高度1-3kmにおける雲凝結核を注入する実験を実施しました。雲凝結核を増加させた実験(図1右)では、台風中心の北側の風速が弱化する結果が得られました。

左:参照実験、右:シーディングを与えた実験。赤丸の領域で風速が小さくなっている。

上層の氷晶核の散布による介入を想定して、過冷却水滴を人為的に凍結させる介入を行ったところ、内部コア領域(中心から半径50km以内)に1時間程度の人為的凍結を行うだけで、台風強度に顕著な変化が見られる場合があることが示されました。さらに、台風の発達時に内部コア領域で発生する対流バースト内の過冷却水滴を凍結させる実験を実施したところ、中心気圧が15~20hPaも上昇する結果を得ました。これらの結果より、過冷却水滴を人為的に凍結させる方法が、台風強度を低下させるのに有効である可能性が示されました。

台風全域を計算領域とした超高解像度の計算(ラージエディーシミュレーション)において、多数の大型帆船(障壁)の配置を想定したシミュレーションを行いました。結果を図2に示します。この結果、風速の極大の位置が変化する結果が得られました。

台風内部のレインバンドについて、様々なアプローチで人為的な介入可能な強制により、変化させる可能性が示されました。一方で、台風全体の構造や強度の変化を及ぼすためには、介入の位置やタイミングを高度に調整する必要が明らかになってきました。台風の内部構造、眼壁やレインバンドの変化のメカニズムは、科学的なチャレンジングな課題であり、本研究の目的に応じて、理論的にも観測的にもメカニズムを解明する研究を進める必要があります。

縦横200m、高さ50mの大きさをもつ抵抗体を中心から200kmの範囲で、5km四方ごとに設置しました。

3. 今後の展開

プロジェクト3年目の2024年度は、これまでの数値シミュレーションによる台風制御のための介入手法実験の結果を総括し、今後重点的に調査を進める手法の候補を特定しました。一方で、台風事例を対象とした数値シミュレーションにおいて、外部強制の強度と台風強度へのインパクトとの関係について、理論的・数値的な関係を引き続き系統的な調査が必要です。今後は、数理的手法を利用し、人為的介入が可能な効率的な手法を探求する必要があります。特に、数値シミュレーションに関する研究について、シーディング法を中心に、海水散布・抵抗体配置等の手法の可能性も念頭に置きながら、多角的かつ系統的な研究を進めます。台風の予測精度の向上、衛星観測データを用いた台風構造の解析、地球温暖化の進行による台風の強度等の性質の変化について、並行して研究を進めます。台風強度変化をもたらす台風内部構造の変化メカニズムの解明や、小さい外力で大きな効果を生むような数理的研究も進めます。