成果概要

社会的意思決定を支援する気象-社会結合系の制御理論[A-3] 海上における湿潤対流の変化技術の開拓

2024年度までの進捗状況

1. 概要

- 背景:

- 激しい気象に対して適切に介入を行い、その脅威を抑制しようとするとき、どのような介入手法を用いればよいかは、当然極めて重要な課題です。台風のような海上において発達する現象は海上で介入を行うことが望ましいです。今は存在しない新しい介入手法を理論研究との連携で創り出していく必要があります

- 目的:

- 理論研究に基づいて、台風を始めとする極端気象の未来を大きく変えるために、現実の大気に対して適用可能な介入手法を開発します。

- 手法:

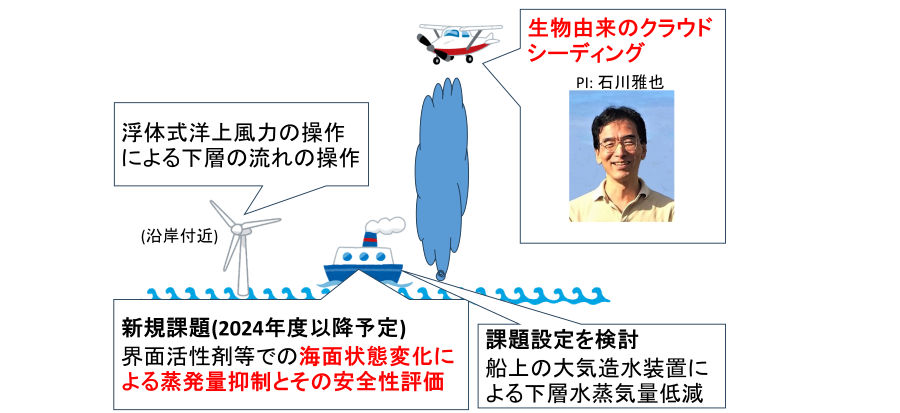

- 海上の台風において大量に発生している個別の積乱雲に注目します。この積乱雲やそれをもたらす湿潤対流に多角的にアプローチすることで積乱雲を抑制することを目指します(図1)。海上での実施が可能な手法を模索します。

2. これまでの主な成果

- ①2024年1月に本研究開発項目は発足しました。他の研究開発項目との連携によって、図1に示すように海上の個別の積乱雲をもたらす気象システムに対し、大気上層と下層からそれぞれアプローチする戦略を策定しました。

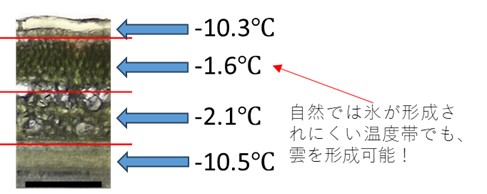

- ②大気上層からのアプローチを実現するため、雲の生成を制御できる新しい氷核活性物質を探索しています。大気中では、氷の核となる物質がないと、-30℃でも水が凍らず、雲が形成されないことがあります。ここで航空機等を利用して氷核活性物質を散布し、積乱雲をもたらす気象の制御を目指します。氷核活性物質として、植物・菌類等に由来する、環境への悪影響が小さく、なおかつ効果の高いものを探索しています。図2は例としてブルーベリーの枝内の氷核活性をまとめたものです。氷が形成されにくいような高温(-1.6℃)でもブルーベリー枝内では氷が形成できることが分かります。2024年度はレンギョウ枝などに含まれている氷核活性物質の解析を進めました。クラウドシーディング物質としてよく用いられるヨウ化銀と同程度の氷核活性を持っていることがわかりました。並行して雪の下から分離した菌類などの解析を進めました。

3. 今後の展開

本研究開発項目の研究期間はまだ1年強ですが、積乱雲の上端からアプローチする手法について研究活動の立ち上げと初期的な成果を得ることができました。今後も効率よく雲・氷を大気中で作ることができる新規物質の開拓を進めていきます。

また現在研究開発項目A-2との連携が進んでおり、このような新規物質が実際に海上の積乱雲にどこまで影響を与えられるかをシミュレーションで確かめることを進めています。シミュレーションでの有効性が確かめられれば、次のハードルは物質を大量生産する手法の構築になります。

また、他研究開発項目における理論研究から、大気下層の大気の湿度に介入するアプローチは有望であると考えられているため、本研究開発項目において介入手法の開発・検討を精力的に行っていく予定です。