成果概要

スケーラブルで強靭な統合的量子通信システム[2] 量子光の精緻な制御を可能にする量子光通信技術

2024年度までの進捗状況

1. 概要

本研究開発項目では、量子コンピュータネットワークシステムの統合実証に向けて、主に量子ネットワークのハード面で求められる要素技術の開発を行っています。特に量子もつれ光を使って量子計算ノード間を量子的に接続するハード技術は分散型量子コンピュータ実現のための根幹技術のひとつであり、アーキテクチャ、量子メモリ、全体システム実証といった他の開発テーマと連携を密にとりながら研究開発を進めています。

技術的には2つのアプローチから研究に取り組んでいます。1つは、光子2つが量子的に干渉する「2光子干渉型」の量子もつれ光源の開発と、分散型量子コンピュータシステムの構築です。2光子型は比較的技術が確立している方式で、システム実証の開発テーマと連携し、本研究開発項目で開発された技術を実装した分散型量子コンピュータシステムの原理実証を進めています。

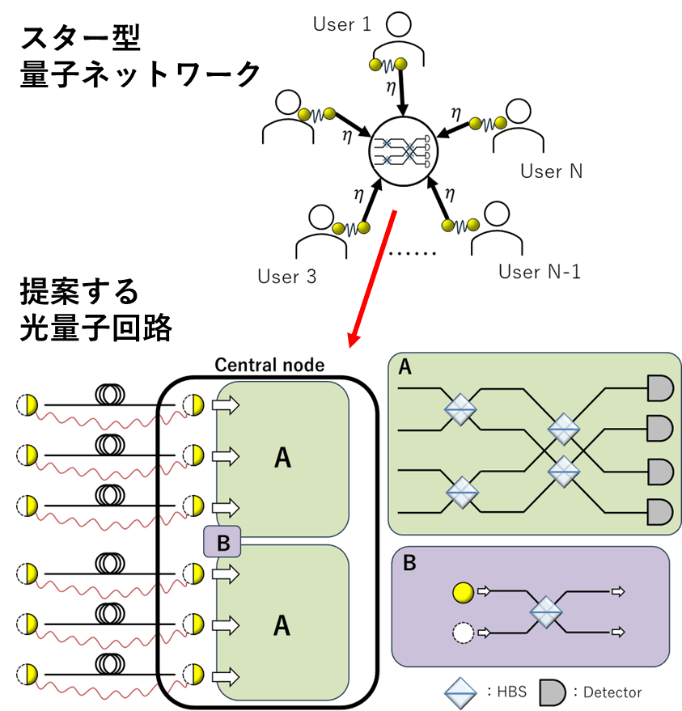

もう1つは、0光子(真空)と1光子の量子重ね合わせからなる「1光子干渉型量子もつれ光」を用いたネットワーク構築です。この方式は、位相同期など2光子に比べ高度な技術の開発が必要になりますが、光損失に耐性を持つ、波長多重型の量子メモリと親和性が高い、など優れたポテンシャルを持った次世代の量子光技術です。開発要素は多岐にわたっており、たとえば、1光子型量子もつれ光源やその評価(測定)方法、量子もつれ光源間の位相同期技術、量子もつれ交換方式、光子ルーティング法の設計などの研究をおこなっており、将来的な量子コンピュータネットワーク実証を目指し研究開発に取り組んでいます。

2. これまでの主な成果

様々な種類の量子ノード間を量子もつれ光で効率的に接続する技術を確立するためには、量子もつれ光の波長変換、量子メモリの波長と通信波長の間をつなぐ量子もつれ光源、量子もつれ光の周波数安定化や狭帯域化、光損失耐性のある伝送方法、多者間の量子もつれの伝送・配布などの要素技術が重要となり、これまでそれぞれの開発に成功しています。また、生成した量子もつれ光を効率的に測定・評価することも重要です。2者間の量子もつれ光は通常量子トモグラフィーと呼ばれる手法で測定・評価され、その技術は既に確立していますが、これを3者以上の多者間の量子もつれに適用すると、膨大な測定回数と時間がかかってしまうという特徴があり、特に1光子干渉型量子もつれ光ではこれが大きな問題となっていました。そこで本課題では、1光子干渉型の多者間量子もつれ光について、その主要な性質のみを簡便な方法で測定し、量子状態全体を短時間で評価する新しい手法を開発し、これを実証しました。図2はその実験系と3者間の量子もつれを測定・評価し、その量子状態を再構成した実験結果です。こうした成果は、それ自体が新技術の実現であるとともに、プロジェクト内の様々な開発テーマを支える基本要素技術となっています。

3. 今後の展開

引き続き、2光子干渉方式の開発を進め、プロジェクト全体のシステム実証実験に貢献します。さらに、次世代方式として1光子干渉型の様々な要素技術開発し、本格的な分散型量子コンピュータに必要な量子ネットワーキングの技術を探求します。