プログラム紹介

目標22050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現

プログラムディレクター(PD)祖父江 元愛知医科大学 理事長・学長

プログラム概要

健康寿命を延伸するためには、疾患が発症した後で治療するという従来の考えから脱却し、疾患の超早期状態、さらには前駆状態を捉えて、疾患への移行を未然に防ぐという、超早期疾患予測・予防ができる社会を実現することが鍵となります。

本研究開発プログラムでは、超早期疾患予測・予防を実現するため、観察・操作・計測・解析・データベース化等様々な研究開発を推進し、これらを統合して臓器間ネットワークの包括的な解明を進めていきます。

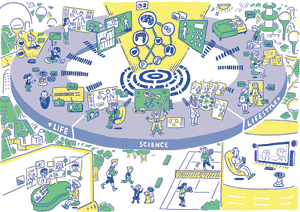

2050年の社会像(イラストレーション)

2050年、目標2が実現したらどんな未来になっているでしょうか?

イラストレーションで解説しています

PDからのメッセージ

糖尿病や認知症等に代表される慢性疾患等は、各臓器の相互依存的なネットワークの破綻に強く依存します。これを予見し、ネットワークが破綻する前の「まだ後戻りできる状態」を健康な状態に引き戻す方法を確立することがムーンショット目標達成のポイントとなります。ヒトの全臓器間の包括的ネットワーク状態を捕捉し、ヒトの全臓器間のネットワークの状態を記述したデータベースの構築及び、数理モデル等を活用した健康状態の不安定化を予見するためのシミュレータ開発につなげていきます。

プロジェクト、プロジェクトマネージャー(PM)一覧

2020年度採択

| プロジェクトマネージャー(PM) | 合原 一幸(東京大学 特別教授/名誉教授) |

|---|---|

|

数理データ解析や数理モデル解析などの数理研究を、臓器間相互作用と制御に関する実験研究と統合する研究を実施します。それにより、2050年には、臓器間ネットワークを複雑臓器制御系として包括的に理解し、超早期精密医療へ応用することで、疾患の超早期予防システムが整備された社会の実現を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 大野 茂男(順天堂大学 大学院医学研究科 特任教授) |

|---|---|

|

細胞生物学、イメージング技術、数理・AI技術などを統合的に活用して、膵臓がんなどの難治性がんの発症と悪性化の仕組みを明らかにします。それにより、2050年には、難治性がんの発症を予測して予防する事ができる社会の実現を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 片桐 秀樹(東北大学 大学院医学系研究科 教授) |

|---|---|

|

AI・数理モデル解析などを活用して、代謝・循環の調節に重要である自律神経を介した臓器間ネットワークの機序を包括的に解明し、その制御手法を開発し、未病期段階の状態をより精密に検出します。それにより、2050年には、糖尿病および併発疾患の発症を未然に防ぐ社会の実現を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 高橋 良輔(京都大学 大学院医学研究科 特命教授) |

|---|---|

|

新規イメージング・計測・操作技術の開発などにより、脳と全身臓器ネットワークの機能とその破綻を分子・細胞・個体レベルで解明します。それにより、2050年には、認知症関連疾患の超早期の発症予測法と予防法を開発し、先制医療を享受できる社会の実現を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 松浦 善治(大阪大学 微生物病研究所 特任教授) |

|---|---|

|

ウイルスと人体の相互作用ネットワークを解析し、そのパタンを分類整理することにより、未知のウイルス感染症に対しても有効な診断・予防・治療法を先制的に準備します。それにより、2050年には、ウイルス感染症の脅威から解放された社会の実現を目指します。 |

アドバイザー

クリックしてアドバイザーのリストを見る

| 若山 正人* | NTT株式会社 基礎数学研究センタ 統括・数学研究プリンシパル/ZEN大学 学長 |

|---|---|

| 伊佐 正 | 京都大学 大学院医学研究科 教授 |

| 石井 健 | 東京大学 医科学研究所 教授 |

| 岩崎 基 | 国立がん研究センター がん対策研究所疫学研究部 部長 |

| 牛島 俊和 | 星薬科大学 学長 |

| 小川 佳宏 | 九州大学 大学院医学研究院 主幹教授 |

| 上村 みどり | CBI研究機構 量子構造生命科学研究所 所長 |

| 國府 寛司 | 京都大学 理事 |

| 坂田 恒昭 | 大阪大学 共創機構 特任教授 |

| 佐谷 秀行 | 藤田医科大学 腫瘍医学研究センター センター長 |

*副構想ディレクター(サブPD)

関連情報目標2のプレスリリース、イベントなど

お問い合わせ

国立研究開発法人科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業部 目標2 担当

e-mail moonshot-goal2