取材レポート

第6回JSTワークショップ「公正な研究活動の推進~効果的な研究倫理教育の実践方法を考える~」報告

科学技術振興機構(JST)では毎年、「JSTワークショップ 公正な研究活動の推進」を開催しています。本ワークショップは、事前ワークや講義、グループワークを通じて、公正な研究活動の推進方法の体得を目的としています。6回目となる今年のワークショップ(WS)は12月10日(木)、18日(金)にオンラインにて開催されました。

今回のテーマは「効果的な研究倫理教育の実践方法を考える」です。大学や研究機関の研究倫理教育担当者(実務担当年数3年相当以上)を対象とした、ベテラン向けの内容でした。参加者がワークショップの結果を研究倫理教育の実践のヒントとして自機関に持ち帰ることを念頭に、THE LAB*1を実践教材として用いて、学習・教育目標の設定、教育計画の設計、教育の実施から教育の評価までの習得を目指した、密度の高いワークショップが行われました。

当日の様子を紹介します。

*1 THE LAB: 視聴者が様々な役割を通して、直面する倫理問題に判断を下しながら研究公正を学べる体験型映像教材です(米国研究公正局作成)。WSでは主に大学院生キムの役を体験しています。

1.学習・教育目標および教育方法について

1-1.講義「学習・教育目標および教育手法に関する講義」(札野 順 氏)

はじめに早稲田大学教授の札野氏により、研究倫理教育の学習・教育目標および教育方法についての講義が行われました(講義資料はこちら)。

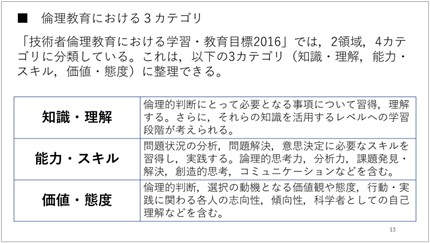

札野氏からは、研究倫理教育は、学習・教育目標を明確に設定し、それにもとづいて行うものであるとの考え方が示されました。また、学習・教育目標として以下のような、〔知識・理解〕〔能力・スキル〕〔価値・態度〕の3カテゴリが提示されました。

- 倫理的な判断を求められる状況で適切な判断を行うために必要な、関連する〔知識・理解〕。

- 状況を適切に分析し、判断するための〔能力・スキル〕。

- 倫理的な判断・意志決定に、根本的な影響を与える各人の〔価値・態度〕。

実際に研究倫理教育で学ぶ内容は、多岐にわたります。札野氏は日本学術振興会が作成したテキスト『科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-』の目次を例にして、研究倫理教育で扱う内容の一部を例示しました。

また、それぞれの学習・教育目標に合わせてどのような教育方法があるかを、日本工学教育協会技術者倫理調査研究委員会が作成した授業の実践モジュール(授業を組み立てる学習・教育目標、構成要素、実施方法・順序を示したもの・筆者註)の例をもとに説明しました。(講義資料27頁参照)

さらに、〔価値・態度〕に関する教育の重要性と、〔価値・態度〕の形成にあたって、これまでのような不正を防止するための「予防倫理」だけでなく、「志向倫理」の考え方を導入することが効果的であるとの提案がありました。

1-2. THE LABをもとにした実践 (教育例体験)

札野氏の講義の後、THE LABを用いて、具体的な教育方法の紹介が行われました。紹介は学習・教育目標のカテゴリごとに行われ、うち1件をディスカッションまで体験しました。(講義資料51頁~参照)

実践1〔知識・理解〕 学習・教育目標「オーサーシップの意味と重要性に関する理解」

- THE LAB (大学院生キムのパート) キムが共著者としてのサインを求められる場面を視聴

- 講師による、ICMJE国際医学雑誌編集委員会の統一投稿規定を用いたオーサーシップについての講義

- 個人で考察

- 3~4人ずつに分かれグループディスカッション

テーマ:- そもそもキムは共著者になることができるか

- 共著者の順番はどのように決めるべきか

※「実際の授業では、可能であれば長く時間をとり、研究室ごとにオーサーシップのポリシーを作ってみてほしい」との講師のコメントがありました

実践2 〔能力・スキル〕 学習・教育目標「倫理的意思決定」

〔授業のプロセス〕- 映像教材 実践1と同じ部分を視聴する。

- 講師による、「セブン・ステップ・ガイド」*2を用いた倫理的意思決定についての解説

- 個人で考察したのち、グループディスカッション

*2 「セブン・ステップ・ガイド」とは、イリノイ工大のマイケル・デイビス教授が発案した倫理的意思決定のためのガイドです。(講義資料75頁~参照)

実践3 〔価値・態度〕 学習・教育目標「研究者の責任と社会的役割」

- 映像教材THE LAB (研究室主宰者アーロンのパート) 夜自宅で仕事をしている際、妻と話す場面を視聴

- 講師による、日本学術会議「科学者の行動規範*3」や「研究者評価のための香港原則*4」を用いた研究者の責任と社会的役割についての講義

- 個人の考察・グループディスカッション

*3「科学者の行動規範」(2013年1月)(日本学術会議のウェブサイト)

*4「研究者評価のための香港原則」(The Hong Kong Principles for assessing researchers )

第6回研究公正に関する世界会議(6th World Conference on Research Integrity:WCRI)において策定・承認された、研究者評価のための原則です。(2019年6月)

1-3.グループワーク1 : 対象者の選定、学習・教育目標の選定と利用する教材の選定

教育方法の紹介後、グループワーク(GW) 1では、自機関で実際に研究倫理教育を行えるよう、教材を用いて教育計画を立てました。

参加者は事前にTHE LABを視聴し、自機関の課題解決のための研究倫理教育に適したTHE LABの場面を選んできていました。3~4人のグループに分かれた参加者は、各自が持ち寄った自機関の課題(抱える問題点)をもとに、以下について話し合いました。

〔1-1〕教育対象者の設定

〔1-2〕学習・教育目標の設定

〔1-3〕その学習・教育目標を達成するための教育に教材として活用するTHE LABの場面

話し合いの後、各グループの発表が行われました。

あるグループは教育対象を「博士課程学生や若手研究者」と設定し、目標を「倫理的問題を解決するためのスキルの習得」「研究不正の告発及び調査方法に関する知識の獲得」「研究不正に関する規則やポリシーに関する知識の獲得」と設定しました。そして活用するTHE LABの場面として、データ改ざんの疑いに気付いたキムが、誰に相談するか悩んでいたシーンを使用すると発表しました。

論文に疑いを抱いたキムが母親と会話するシーンを教材として選んだグループも複数ありました。

教育対象者として「修士課程学生」を設定したチームは、目標を「社会に公正な研究を送り出すことができる研究者としての信念を持つこと」と設定し、論文の校正刷りにキムが共著者としてのサインを求められるシーンと、何もしないことを勧める母親に対してキムが「科学における誠実性」を説明するシーンを選びました。

教育対象者として「修士課程学生」を設定したチームは、目標を「社会に公正な研究を送り出すことができる研究者としての信念を持つこと」と設定し、論文の校正刷りにキムが共著者としてのサインを求められるシーンと、何もしないことを勧める母親に対してキムが「科学における誠実性」を説明するシーンを選びました。

2.評価と設計について

2-1.講義「倫理教育の評価と設計--目標設定と評価から教育の設定を考える」 (小林 幸人 氏)

GW2では、GW1で設定した学習・教育目標にふまえて、評価の観点を取り入れた、総合的な研究倫理教育の設計が行われました。

まず熊本高等専門学校教授の小林氏より、研究倫理教育の評価と設計についての講義が行われました(講義資料はこちら)。

講義冒頭で小林氏より、本WS(GW2)の目的は、研究倫理教育の「評価」を成績評価ではなく教育効果として把握し、教育方法を改善する観点から検討することであるとの説明がありました。

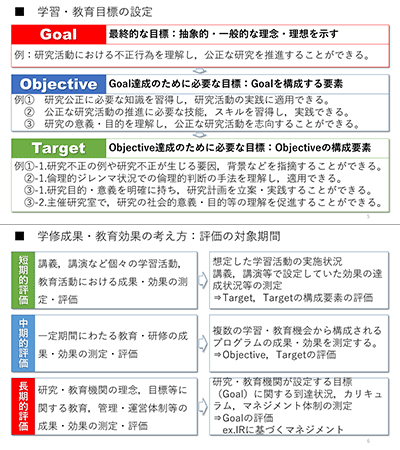

また小林氏は、学習・教育目標は、その大きさや期間によってGoal, Objective, Targetとレベル別に分けられることを説明し、今回のWSでは、学習・教育目標を絞り込んだ上で、Targetとして期待される行動(一コマの授業や講義を通して期待できる効果としての行動)まで落とし込むことを参加者に求めました。

また、小林氏は、目標を設定することは評価方法を設定することであり、かつ学習活動を規定することとセットで考えるべきであることを強調しました。これは、学習・教育目標に応じて評価基準・方法が変わり、さらに教育対象者の学習活動と、教育担当者による教育方法も変わってくるためです*5。

教育担当者と教育対象者は「評価」の基準を互いに知ることで、「目標」の具体的イメージを共有でき、更にその目標達成に向けた行動(学習活動)を共有・促進できます。

講義では、〔知識・理解〕〔能力・スキル〕〔価値・態度〕の各カテゴリについて、目標設定と評価のアドバイスも行われました。

- GW1で設定した学習・教育目標とその達成度についての評価基準・方法は、一体化した形で考えること。

- 評価基準・方法は、「具体的にどのような行動をとることが期待されるのか」という行動特性にまで落とし込んで表現すること。

- 学習活動と教育方法は、上記の学習・教育目標の達成に必要なものとして考えること。

※5「例えば、暗記で対応できるペーパーテストをするだけでは、学習者は「覚える」という学習活動に誘導され、「記憶・想起」という行動を目標としてしまいます。論文数やIF指標のみで研究が評価されるのであれば、不正の温床となりえてしまいます。」(小林氏)

2-2. グループワーク2 : 教育方法と評価方法の検討

GW2は90分の時間を割いてじっくりと行われました。GW1と同じグループで、各グループが設定した《学習・教育目標》を達成するために以下の検討を行いました。

〔2-1〕学習・教育目標の達成を測定・評価する基準及び方法

〔2-2〕学習活動および教育方法(教育的介入)

〔2-3〕留意事項

GW2でも、話し合いの後、各グループの発表が行われました。

あるグループは学習・教育目標を「1.研究者に求められる社会的責任と意義を理解する」「2.倫理的問題に直面したときに適切な判断ができる」としました。その目標がどのくらい達成されたかの評価基準を、1.は「自身の研究成果/研究プロセスの意義をあげることが出来る」や、「不適切な研究を行った際の影響を挙げることができる」等、2.は「どっちを選んでもネガティブな選択肢を用意し、社会に対しより公正な判断ができる」としました。また、学習活動・教育の方法を検討するにあたっては、「不正事例を共有する講義やグループワークなどの方法を用いる」こととし、その方法の一つとして、「悪いシナリオを考えさせてその中で自身の態度を実感させる」などが提案されました。

各グループが発表した学習・教育目標や測定・評価基準及び方法には様々なものがあり、一つ一つの内容も綿密に練られたものになっていました。多くの学習・教育目標、測定・評価の方法、学習活動の候補をもとに、各グループ内では深い検討がなされたことが伺われました。

GW2の発表全体を通じて、「現在自分が責任ある研究活動を実施できているか」など、〔価値・態度〕に属する目標を設定し、それを評価基準として習得状況を測定する方法を考えたグループが多くありました。

3.講評と感想

発表の後、両講師からの講評がありました。

札野氏からは、「知識」や「スキル」を根本で支えるのが「自分は何のために研究をするのか」という研究者としての倫理(価値)であるとして、志向倫理の重要性が改めて述べられました。

小林氏からは、GW2後の発表で大半のグループが〔価値・態度〕に属する目標を設定していた点に触れつつ、〔価値・態度〕が教育の根幹であることが改めて述べられるとともに、中身の濃い議論が出来たと感想がありました。

最後に、札野氏より、「初めてのオンラインWSだったが、すぐに資料を共有できるなどオンラインのメリットもあり、対面をも凌ぐほどの質の高いディスカッションができた。」「今回のWSで出てきた様々な知見を、今後皆さんで活用してほしい。」との意見が述べられ、終日にわたるワークショップは終了しました。

参加者からは、以下のような感想が寄せられました。

「GWを通して成果物を作りそれを全体共有したことで、学んだ内容が活用できそう」

「教育の設計や実践に役⽴つ有⽤な知識や情報が得られ参考になった」

「他機関での取組の中に参考になる内容があった」

「志向的な研究倫理教育の導⼊について、⾮常に共感した。」等々...。

JSTでは今後も研究公正に役立つイベントを開催して参りますのでご期待ください。

・第3回JSTワークショップ「公正な研究活動の推進 ~研究倫理教育の目標・内容・手法を考える~」報告レポート(2018年9月開催)

・第2回JSTワークショップ「公正な研究活動の推進~公正な研究の必要性と教育プログラムを考える~」報告レポート(2017年8月,9月開催)

〔前編〕現状の紹介と目的意識の共有

〔後編〕有効なRCR教育のプログラムを自分たちで考える

・「JST公正研究推進ワークショップ〜研究現場での教育〜」報告レポート(2017年3月開催)