取材レポート

【イベントレポート】第2回JSTワークショップ 「公正な研究活動の推進 -公正な研究の必要性と教育プログラムを考える-」 〔前編〕現状の紹介と目的意識の共有

第2回JSTワークショップが、東京工業大学の札野順教授を講師にお迎えして、平成29年8月28日に東京で、9月22日に神戸で開催されました。本ワークショップには大学・機関の研究倫理関係者が多く集まり、一日をかけて講義とグループワークを行いました。参加者は専門分野が近い参加者同士5〜6名程で22グループを編成し、ディスカッションを通じて、「責任ある研究活動」のための教育のあり方や方法を考え、共有しました。両会場でのワークショップの様子を2回に分けて紹介します。

研究倫理教育の現状の概説

急増する研究不正に対し、世界的には1990年代から研究公正に対する関心が高まり、米国では2010年には公的研究助成を受ける際に倫理研修が義務となりました。また研究不正防止を目的とした教育だけでなく、RCR(Responsible Conduct of Research:責任ある研究活動)教育が、研究者育成の中核と認識されるようになりました。この点を踏まえた様々なツールや教育プログラムが開発されましたが、中でもカリフォルニア大学サンディエゴ校のプログラムは、本日のワークショップの原型になっています。

日本では2014年に文部科学省のガイドライン*1が改定され、研究不正について大学・研究機関の組織としての責任が問われるようになり、不正防止の体制作りと研究倫理教育の実施が求められました。

改定ガイドラインの公表から3年が経過した今では、ほぼ全ての国立大学・研究機関が、研究倫理教育を実施する体制を整備しています(文部科学省履行状況調査参照)*2。大学・研究機関ごとに研究倫理教育責任者が置かれ、研究者の行動規範や不正防止規程等が整備され、また年一回以上の研究倫理教育も実施されるようになりました。形の上では体制が整いつつありますが、教育内容をいかに充実させるかが今後の課題となっています

講師は大学や研究機関の取り組みの良好事例として、「東北大学の取り組み例」を紹介しました。東北大学の研究倫理教育は役割とステージに対応して研修の機会が設けられており、学士課程前期から新任教員、研究指導教員など6つのレベル別になっています。そして各レベル別に、学習参照基準が設けられています。

講師は大学や研究機関の取り組みの良好事例として、「東北大学の取り組み例」を紹介しました。東北大学の研究倫理教育は役割とステージに対応して研修の機会が設けられており、学士課程前期から新任教員、研究指導教員など6つのレベル別になっています。そして各レベル別に、学習参照基準が設けられています。

*1*2文部科学省のウェブサイトにリンクしています

RCR教育で取り扱う内容と、目指すべきものについて

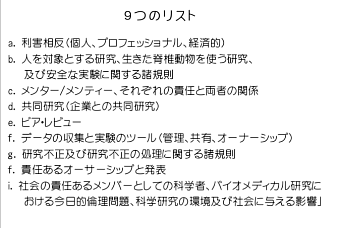

次に講師は、RCR教育で取り扱う内容の一例として、米国NIH(アメリカ国立衛生研究所)がまとめた9つのリスト(右図)を紹介しました。しかし、これらは知識・理解としての必要最小限の要求であると認識すべきだと述べられ、ORI(アメリカ研究公正局)が専門家を対象として行った長期の調査結果より、RCR教育に関しては、知識・理解以外にも下記3点の能力の育成が必要なのだと指摘を行いました。

次に講師は、RCR教育で取り扱う内容の一例として、米国NIH(アメリカ国立衛生研究所)がまとめた9つのリスト(右図)を紹介しました。しかし、これらは知識・理解としての必要最小限の要求であると認識すべきだと述べられ、ORI(アメリカ研究公正局)が専門家を対象として行った長期の調査結果より、RCR教育に関しては、知識・理解以外にも下記3点の能力の育成が必要なのだと指摘を行いました。

- ・研究公正に関する態度やプロフェッショナルとしての品格を育成すること

- ・倫理的な感受性や研究実践において倫理問題を見出す能力の育成

- ・倫理的な問題解決能力の育成

また、講師は今後解決すべき問題として、担当する教員の質が確保されていないことや教育手法も個々の教員の裁量次第となっていること、などをあげました。

更に、講師は「RCR教育の目指すべきもの」について、単に知識や能力を持つ研究者を育成することだけではないと述べました。

科学技術に関する倫理の基本原則は、「科学者の行動規範」等にも、科学者の基本的責任が「人類の健康と福祉、社会の安全と安寧」に貢献することであると書かれています。講師は、このように「公衆の安全・健康・福祉」を最優先し、倫理的に研究活動することが、自己より大きな存在(人類)への貢献につながり、結果的に自分自身も良く生き、大きな幸福を感じることができると述べました。

したがって、RCR教育の目指すところは、単に「研究不正」や「疑わしい研究活動」を「予防する」だけではありません。「責任ある研究活動」を推進することによって、研究者を鼓舞し、一人ひとりがそのwell-being(良く生きること)を高めることを目指すべきなのです。

このように、自分が研究者としてより良くあるために考える倫理を、講師は「志向倫理」と紹介しました。研究倫理には「予防倫理」と「志向倫理」とがあり、従来は法令遵守型になりやすい「予防倫理」が中心でしたが、「責任ある研究活動」をなしうるためには双方必要だと、説明しました。

今なぜ、RCR教育が必要か。ロールプレイを通じて考えを整理する

(講義資料2「研究の現場でのRCR教育」はこちら) 最初のグループワークでは、今までの教えを踏まえて各グループで「RCR教育はなぜ必要なのか」を考え、その結果を踏まえてRCR教育に懐疑的なPI(研究室主宰者)役の説得を試みる、というロールプレイが行われました。様々な説明と反論を繰り返しながら、実践の場でどのようにRCR教育の必要性を理解してもらえばよいか、疑似体験をしながら考えを整理する良い機会となりました。以下、説得役とPI役とのやりとり、及び、講師のアドバイスの一部を紹介します。

最初のグループワークでは、今までの教えを踏まえて各グループで「RCR教育はなぜ必要なのか」を考え、その結果を踏まえてRCR教育に懐疑的なPI(研究室主宰者)役の説得を試みる、というロールプレイが行われました。様々な説明と反論を繰り返しながら、実践の場でどのようにRCR教育の必要性を理解してもらえばよいか、疑似体験をしながら考えを整理する良い機会となりました。以下、説得役とPI役とのやりとり、及び、講師のアドバイスの一部を紹介します。

〔例1〕

説得役「研究の質の担保の為、研究者と研究機関の双方の利益の為、社会的

責任を果たす為、RCR教育にご協力下さい」

PI役「うちの研究機関は今まで研究不正が起こって無いので、新たにRCR教育を始めなくてよいのではないか」

説得役「世の中動いており、これまで何も起きてなくても、今後も起きないとは限りません」

〔例2〕

説得役「研究不正はいったん起こると組織全体の社会的責任が問われてしまいます」

PI役「RCR教育に研究の時間を割くのは本末転倒である」

説得役「不正が起こるとその対応に忙殺される時間は、教育にあてる時間よりもはるかに大きいのです」

講師より、〔例1〕については、不正は実際に今まで起こっていなかったところでも起こっているというデータを示すことも有効だということ、また、〔例2〕については、研究を行う中で倫理に関しても検討する機会を持つようにすれば、研究の時間は減らず、逆により良い研究ができるようになると答えることが出来る、という助言がありました。

RCR教育内容の目的と、教えるべき内容

各グループからは、RCR教育で扱う内容として、それぞれの分野や機関の特性に応じた様々な「知識・理解」に関する項目が挙げられました。また、品格や問題解決能力を教育する項目も必要とする、以下のような意見が出されました。

- ・自分で倫理的な判断をできるようにならないといけないと思う

- ・品格や問題解決能力についての項目もRCR教育に含めるべき

- ・特に「倫理的な感受性や研究実践において倫理問題を見出す能力の育成」は根幹で、この倫理観がないと不正に繋がるなど

一方で、品格や問題解決能力の教育をどのように実施すればよいのか、更にはその教育の効果をどう測定・評価できるのか、と言った実践に向けた不安や課題についての意見も出されました。

それに対して講師は、確かに品格や問題解決能力は測定・評価が難しいため、従来教育の概念では取り上げにくいものではあったと述べました。その上で、これらは教育者や研究者には必要不可欠なものであり、後半で紹介するようにそのための教材やツールなども開発されてきたことから、今後は最終目標として品格や問題解決能力を含めるべきであると説明しました。

それに対して講師は、確かに品格や問題解決能力は測定・評価が難しいため、従来教育の概念では取り上げにくいものではあったと述べました。その上で、これらは教育者や研究者には必要不可欠なものであり、後半で紹介するようにそのための教材やツールなども開発されてきたことから、今後は最終目標として品格や問題解決能力を含めるべきであると説明しました。また、このグループワークの結果なども踏まえて、それぞれの機関にとってどの教育項目の優先度が高いのか、あるいはどのようなやり方が実施可能なのか、各自の所属機関に戻ってから同僚とともに検討することを、講師から薦められました。

次回は、「有効なRCR教育のプログラムを自分たちで考える」グループワークの様子を紹介します。

関連記事:

・第2回JSTワークショップ「公正な研究活動の推進 --公正な研究の必要性と教育プログラムを考える--」

〔後編〕有効なRCR教育のプログラムを自分たちで考える

・JST公正研究推進ワークショップ〜研究現場での教育〜 (2017年3月開催レポート)