総括責任者 稲場 文男

(東北大学 電気通信研究所 教授)

研究期間:1986年10月~1991年9月

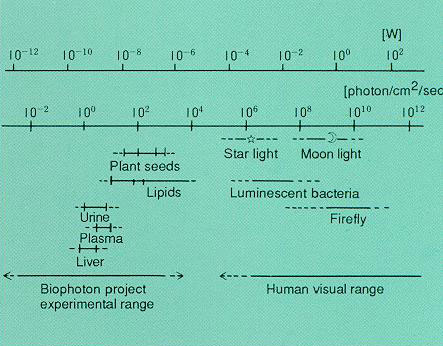

生体組織や細胞などから生じ、肉眼や通常の光検出器では検地できないような極めて微弱な光(生物フォトン)に着目し、その特性を精密に測定、分析する手法を探索し、生物フォトンの発光機構や役割を探求するとともに、得られた手法を用いて生物を無侵襲で計測する技術について研究しました。

研究により、世界でも最高感度の光子計数装置、2次元発光画像システムを試作しました。次いで、それらを用いてヒトの呼気や喀痰、受精前後の卵、創傷自然治癒過程の細胞・組織などから生物フォトンの検出に成功し、生体内部情報の無侵襲計測の基礎を確立しました。さらに、極微弱光の検出、測定技術を総合し、世界で初めて生体試料の光断層像(光CT)計測に成功し、生物フォトン分野を切り拓く手掛かりを得ました。

成果

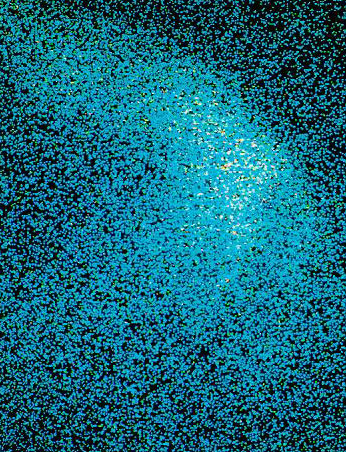

細胞分裂の発光を初めて撮影

大豆の発芽に伴う細胞分裂の発光現象を、超高感度フォトン観測装置により撮影したもので、芽の成長している部分では細胞が活発に分裂し、盛んに光を出している様子が観察された。

生命発生の瞬間(受精)を告げる生物フォトンを観測

受精直後のウニ卵の生物フォトンの観測により、受精卵に別の精子の侵入を防ぐための仕組みとして、酸素毒である活性酸素種が関与していることを明らかにした。

人体から発する生物フォトン情報の計測・解析

人体の生理・生化学的活動状態と生物フォトン情報の関係を計測・解析するとともに、人体表面からの生物フォトン情報にリズムがあることを発見した。

生体光画像情報計測技術の開発

生物フォトンの高感度測定技術に光ヘテロダイン検出法を駆使して、生体試料の光断層画像計測法(光CT)の開発に世界で初めて成功した。

生物フォントの発光機構の解析

生物フォントの発光分子種について、一重項酸素、励起カルボニル、生体内蛍光物質の酸素化に伴う励起などから、その反応機構を分類、解析した。

各種生物フォトン計測・分析装置の開発

生物フォトンの発光強度、経時変化、スペクトル分布範囲とその強度分布などの計測、分析を可能とする各種高性能の測定装置を開発した。

▲種々の発光現象とその強度

▲大豆の発芽に伴う発光現象:芽の成長している部分では細胞が活発に分裂しているため、さかんに光が出ている