プロジェクト紹介

研究公正推進政策のための電子ラボノート実装ガイドライン作成を通したガバナンス研究

研究代表者

- 飯室 聡

国際医療福祉大学未来研究支援センター 副センター長 / 教授

プロジェクトの目標

研究倫理教育と不正に対する罰則(静的研究公正)による研究のガバナンスが限界を迎えつつある。その理由は二つある。一つは研究公正で取り組むべきターゲットの設定を誤っていること、もう一つは研究の公正性と科学に対する責任を研究者個人の倫理観でのみ担保させようとしていることである。

研究に対する疑義の多くは「故意の不正」ではなく、好ましくない研究活動である。それに対して研究倫理は無力である。

研究に対する自己および第三者によるガバナンスに必要なのは、品質管理の考え方(動的研究公正)である。具体的に以下である。

①データ管理の3原則(追跡可能性、再現可能性、プロセス管理)の理解

②追跡可能性と再現可能性を可能にするためのデータ、メタデータの同定

③ラボにおける研究プロセスの明確化

3原則に則った活動をするからこそJSTの掲げる「公正性」と「責任」の理念を具現化できる。本プロジェクトの目標は、静的研究公正から動的研究公正へのパラダイムシフトを引き起こすことで、研究者および研究管理者によるガバナンスのあり方を明確にすることである。

プロジェクトの概要

我々の考える「公正」と「責任」とは何か。それは、研究管理側および研究者の立場の両面から「研究全体のプロセス管理を行うこと」である。プロセスを管理し研究の追跡可能性を担保するためのminimum requirementsは一般論レベルでは以下のようになる。

1)データマネジメントプラン

2)実験プロトコル

3)保管すべき生データ

4)保管すべきメタデータ

5)データクリーニングの方針と実施履歴

6)統計解析の方針と解析履歴(解析プログラムと結果)

7)結果の検討履歴

8)公表内容

それぞれの項目において何を記録し管理すべきかは、その研究のステークホルダーが協議して決めることである。そうすることで、研究者および研究管理者によるガバナンスの基盤の一歩が踏み出せる。

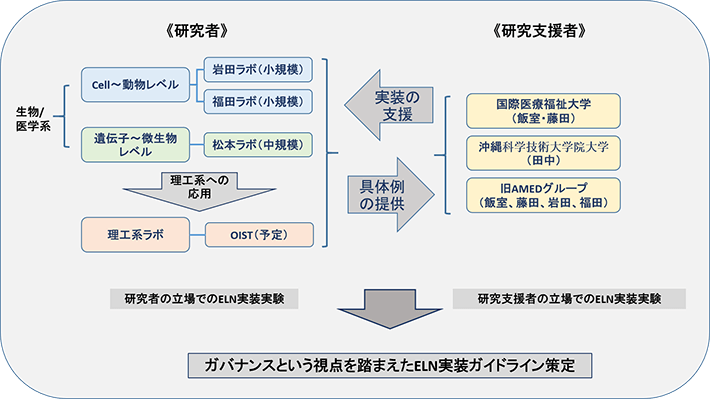

一般論を具体化するための検討事例として、本プログラムでは電子ラボノート実装実験を行う。これまで、研究公正のエビデンスは紙の実験ノートによって担保されてきたが、IT技術の進化とともにそれが電子ラボノートに取って代わられようとしている。注意すべきは、ただ単に電子ラボノートを導入しても、それはエビデンスの構築にはつながらないということである。その観点から、本プロジェクトでは以下の活動を行う予定である。

①ELN実装実験(研究者側)

②ELN実装実験(研究支援者側)

③ステークホルダー間の協働のあり方の検討

④データの追跡可能性・再現可能性に関する検証

⑤生物医学系における検証を踏まえた領域の拡張

・理工系研究領域への拡張

・(可能であれば)人文社会系への拡張の可能性の模索

⑥ガバナンスのツールとしての『電子ラボノート実装ガイドライン』作成

上記⑥のガイドラインという形で、動的研究公正の在り方を提案するのが本プロジェクトの概要である。

![科学技術イノベーション政策のための科学 [研究開発プログラム]](../2018/img/common/logo-stipolicy.png)