アーカイブ

コラム

<3>風変わりな日本の政策決定~そろそろ地に足の着いた科学技術・イノベーション政策を進めよう

プログラムアドバイザー 永野 博

「私は科学技術庁から科学技術振興機構に数回出向したことがある。その中でも特に印象に残っていることは、1996年に3か月間という短い期間、若い優秀な研究者を支援する「さきがけ研究21」というプログラムの担当室長となったことである。このプログラムは1991年に発足したもので、極めて優秀な若手研究者を3年間、毎年、給与と1,000万円以上の研究資金で支援するという内容だった。今では考えにくいが、個人個人のアイデアを大切にし、正規の時間ではできない面白い研究を募集するとも、正面きってうたっていた。研究総括といういわばメンターが中心となり、3年に分けて、毎年約10人ずつ(合計約30人)、インタビューをして採用した。当時は、毎年3人のメンターが特色をだしながら採用にあたり、自然科学系のほとんどの分野の研究者が応募していた。

私が担当した短い期間に偶々、次の3年間を担当するメンターを探さなければいけないことになった。予算では、物理、化学、生物出身のメンターを念頭に3領域3人となっていたものの、私は知識基盤社会を築くベースとなる情報科学がないのは不自然と思い、予算の枠内でという条件で4領域を発足させることにした。この第4の領域のメンターには当時、慶應義塾大学の理工学部長だった安西祐一郎氏(現日本学術振興会理事長)にお願いしたが、その後、塾長の激務中も年2回の研究者の合宿には必ず参加し、若手研究者のよい指導者となっていただいた。しかし、この第4の領域は私が不自然な形で作ったため、当初の情勢ではいつ消滅してもおかしくないという感じであったので、その後、科学技術庁に戻った後も、合宿に参加するなどしてコンタクトを保ったことから、今でも、この「情報と知」と名づけた領域の研究者とはコミュニケーションが続いている。

そういうこともあってか、この領域の研究者の活動が気になるが、今では日本を代表して八面六臂の活躍をしている方が多い。私は研究のことはわからないので一般のニュースからひろうと、例えば、演劇に参加し世界で公演を重ねているアンドロイドロボットをてがける石黒浩氏(大阪大学)、フィギュアキャラクターとして人気を博し、オリコンでも人間の歌手をこえて1位にもなる初音ミクの人工歌声技術を開発した後藤真孝氏(産業技術総合研究所)など、若い世代をも含めた社会へのインパクトを与えている事例まである。他の領域も含めて「さきがけ研究21」については追跡調査が行われているが、投資効果は科学技術振興機構でも抜群によい。

この「さきがけ研究21」であるが、最近、著名な日本のリーダー的シニア研究者と話していたところ、「さきがけ」はいいプログラムだが、一部の人しか応募できないので、もっと幅広いものがあるといいのにね、と言われた。そう、「さきがけ研究21」は、2001年に中央省庁の再編があった際に名称から21を取ったときから、戦略目標に基づく特定の極めて狭い領域を推進するトップダウンのプログラムにかわってしまったのだ。名称がほとんど同じため、勘違いも生じている。

このため、2000年を境に日本では、あらゆる分野の若手研究者が応募できる定常的な大型の研究資金は姿を消してしまった。目を世界に転じると、じつは、2000年頃を潮目に、この「さきがけ研究21」よりももっと大型で、分野を問わず、しかも自分ひとりではなく、他のポスドクや大学院生を雇用し、チームとして研究活動をし、統率能力をつけて将来のリーダーとさせることを目的とした優秀な若手研究者に対する研究資金が、ドイツ、オランダ、スウェーデン、フランス、スイスなど欧州各国で発足した。これは1990年の東西冷戦の終焉に端を発したグローバリゼーションによる国家間の競争が激しくなり、国の将来をになう次世代の優秀な人材の養成の重要性に対する認識が急速に高まったためである。創設以来、加盟国間の協力の促進を旨としていた欧州連合でさえ、「協調から競争へ」を枕詞に、若手研究者を中心とした個人の研究者に対する大規模な支援策を2007年に導入した。この激流は、ついにアジアにも達し、シンガポール、中国、インドでも同様な支援システムができるまでになった。ガラパゴス島なのかどうかは別として、日本だけ動く方向が全く逆というところが何ともいえない。

このあたりの世界の事情は、私の近著「世界が競う次世代リーダーの養成」(近代科学社)で詳しく取りあげたところでもある。改めて考えてみると、この「さきがけ研究21」の「さきがけ」への変更というできごとは、「政策のための科学」との関係でも、面白い事例を提供しているのではないだろうか。政策の立案、変更にあたって、それ以前の政策がどのような効果、影響を与えてきたのかということに全く関わりなく、極めて良い成果を出し、非常に評判のよかった「さきがけ研究21」のシステムが突然に変わるとか、もう一つの例でいえば、若手研究者に対する科学研究費補助金で一番規模の大きかった若手研究(S)が、事業仕分で突然に消滅するというようなことは、知を尊重する文明国家ではけっして起こらないのではないだろうか。英国でノーベル賞受賞者まで出している王立協会のポスドクフェローシップは1983年から同じスキームで実施されているし、ハーバード大学で天才的若手学者を支援してきたジュニアフェローシップにいたっては1933年から続いている。それに引き替え、何らの評価も行われずに、突然、政策の改廃の起こるのが今の日本である。「政策のための科学」により客観的エビデンスを求める声がでてくるのも当然であろう。

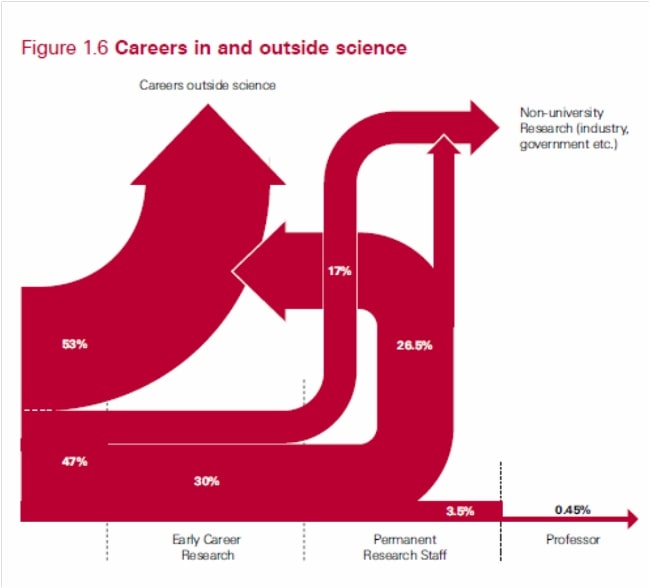

しかし、もし、「政策のための科学」を実施しようという考えがトップダウンで突然にでてきたのだとすると、「政策のための科学」から成果がでてきた場合に、それを政策立案に使うという準備ができているかどうかが問われることになる。もし、できていなかったら何のために「政策のための科学」を行っているのかわからない。エビデンスという意味では、例えば、博士号取得者が社会でどのように活躍しているのかというデータも日本にはない。米国や英国では博士号取得後のキャリアトラッキングもかなり真剣に行われていて、政府の政策もこれらのデータに基づいているといっても過言ではない。例えば、英国の場合は、英国王立協会が図のような博士号保持者のキャリアパスを公表している。この図によれば、博士号取得直後に半分以上の人材が科学研究の世界を離れ、また、最終的に教授になる人は極めて少ないことがわかる。確かにこれをみれば、これから博士課程に進もうとする若者が、自分は何を身につけなければいけないかということは自ずと理解できる。それに引き替え我が国では、ようやく卒業後ポスドクになった人数を昨年度の学校基本調査で初めて調査した段階である。そのあとをどうフォローしていくのかについては、いまだ筋道もできていない。「政策のための科学」におけるエビデンスの調査研究ということであれば、博士号取得者の追跡こそ最も重要不可欠なエビデンスを形づくるはずだ。それなしには政策の核をなす人材政策、ひいてはまともな科学技術・イノベーション政策はありえない。

英国 博士号取得者のキャリアパス

出典: The Scientific Century Securing our future prosperity

The Royal Society 2010

この図表は、イングランド高等教育資金会議(HEFCE)、研究基盤資金フォーラム(Research Base Funders Forum)、高等教育統計局(HESA)作成の高等教育卒業者進路調査年報(DLHE)、及びVitae社によるDLHE調査の分析を基に、簡略化したものである。また、キャリアを中断した者、大学へ復帰した者は除外している。

![科学技術イノベーション政策のための科学 [研究開発プログラム]](../../2018/img/common/logo-stipolicy.png)