インタビュー「AI時代におけるリベラルアーツの役割とは?」

技術ありきで研究やビジネスの未来像を設計するのではなく、人間の本来もつ情動や感性からビジョンを描く必要性が求められるようになった現在。

教育の見直しなども求められる昨今において、今あらためて「リベラルアーツ」の意義を捉え直してみたい。そんな問いから知の変遷に精通する文筆家の山本貴光さんにお話を伺いました。

山本貴光

山本貴光

1971年生まれ。文筆家・ゲーム作家。コーエーでのゲーム制作を経てフリーランス。著書に『投壜通信』(本の雑誌社)、『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、『「百学連環」を読む』(三省堂)、『文体の科学』(新潮社)ほか。

Writer:高橋未玲

同じ間違いを繰り返し続ける日本

─現代におけるリベラルアーツの役割について、どのように考えられていますか。

山本貴光(以下、山本):リベラルアーツは、古代ギリシアに端を発し、古代ローマから中世を経て、西洋では現在に続く大学の基礎となったもので、日本語では「自由学芸」または「自由七科」と訳されます。言うなれば、自由な市民として身につけておきたい知のセットです。七科の具体的な内容は、時代や人によって違いがあります。典型的には、幾何学、算術、天文学、音楽といった今でいう理系の学問と、文法学、修辞学、弁論術(論理学)といった文系の学問から成ります。興味深いことに、AIをはじめとするテクノロジーが社会実装される現在、人文知やリベラルアーツを見直したいものの、手がかりがどこにあるか分からないというお話をあちこちで耳にします。無理もありません。これまで人文学は、何の役に立つか分からないものとして軽んじられてきました。他方で、ある技術が広く様々に実用化されると、それがつくられた元の動機は見失われます。しかし、なぜ人がAIを必要としたかという歴史を踏まえなければ、AIが今後向かう先のことも見通しづらいわけです。

これは現在に限った話ではありません。外から学問や技術を輸入しながら、そのおおもとの動機を忘れてしまうのは日本のお家芸のようなものです。例えば、幕末から明治期にかけて、日本はヨーロッパとアメリカから当時の最先端の学術を輸入しようとしました。まず医学を中心とする蘭学がオランダ経由で輸入され、大砲の製造や扱いを含む兵学が学ばれました。学問の選定基準がとにかく実用本位だったのです。明治になると、今度は西洋で誕生した「大学」のシステムを輸入します。その際、初代文部大臣の森有礼は、国民に学問と教育を施すのは富国強兵のためだと明言しました。つまり国民のためではなく国をつくるために大学は生まれたのです。

確かに欧米から先端技術を導入すれば、船や機械装置、蒸気機関などの技術が身につき、その時点では肩を並べられたように思えるでしょう。ところが、そもそもそれを発明した人たちが、どのような手順をたどってその技術を獲得したかというプロセスと動機は顧みられず、結果だけを追い求めます。その結果、外から持ってきた技術はうまく使ったり模倣できたりしても、効率ばかりが重視され、その技術をつくるための基礎となった着想に必要なものや思考は無視されることになります。

─それは現在にも続いている傾向だと思いますか。

山本:はい。例えば、2019年6月に日本政府は「統合イノベーション戦略」としてAI人材を25万人育成すると発表しましたけれど、1995年にインターネットが一般に普及し始めた時点でIT教育の制度を考え抜いて整備していれば、この25年でAIを開発するのに必要な知識と技術は十分蓄積されたはずです。いまさらAI人材育成の専門カリキュラムを考える必要はなかったでしょう。明治以来の同じ間違いを繰り返さないためにも、効率性だけを重視した育成になっていないかを充分検証すべきだと思います。

また、一度失敗すると、その対象を扱うことがタブーになるのも日本の悪い癖ですね。1980年代の第二次AIブームは、多額の資金と時間を投資した結果、何の成果もあげられない大失敗だとみなされて、AIに冬の時代が訪れました。その厳しい冬のあいだにもコツコツ研究を続けてきた研究者はいたものの日の目を見ることはありませんでした。ところが、2000年代に第三次AIブームが到来してどうなったかはご存知の通りです。手のひらを返したように人々が群がり、役に立つ部分ばかり取り上げようとしています。この先、明治以来繰り返されてきた実用本位主義が辿る末路が目に見えるようです。どのような技術であれ、それらが開発されたプロセスと出発点の動機を見てそこから学ばない限り、いつまで経っても同じことの繰り返しになるでしょう。

人文知は、人々の体験を想像する基礎となる

人文知は、人々の体験を想像する基礎となる

─効率性や有用性ばかりが最優先された結果、人間にとっての根本的な「価値」とは何なのかが考えられず、先のビジョンを描けないという問題もあると感じます。

山本:ものをつくり出すためのコンセプトから考えられる人が減っているように思います。これは日本の抱える深刻な問題ですね。私のいるゲーム開発の現場でも日々痛感しますが、そうした人材を育成できなかったのは、教育の失敗であり、大きな弱点になっていると思います。では、コンセプトをつくるためには何が必要か。実は、そこで「人文学」が活きてきます。「人文学」という語の源はヒューマニティーズでした。つまり人間と人間がつくり出すものについて考察する領域です。

一見すると意味が分かりにくいですが、自然科学と対比するとよいかもしれません。「科学」は、自然現象を一般化して捉えようとする営みです。例えばボールを100回投げたら100回ともこのように落下する、と予測するモデルを構築しようとするのが自然科学です。予測が適切であれば、それを技術に応用して、繰り返し同じ働きをする装置をつくったりもできるわけです。それに対し、人文学が扱う領域は一般化や予測が難しいものです。人生や歴史はその典型です。私たちの日常生活をふくめて人間の営みのすべては1回しか起きないことの連続と集合体でできていますね。これを捉えるには、自然科学の方法論だけでは足りません。1回しか起きないことをいかに観察し、分析し、記述するか。これが人文学の仕事です。

─科学技術と人文知をうまく使い分けるということでしょうか。

山本:科学や技術と人文学の両面から補い合うと良いように思います。例えばマーケティングでは、どうしたらモノが売れるのかを考えますね。過去の事例を参考にしたり、顧客をいろいろな要素で分類したりしてモデルをつくったりもします。実際には市場の動向を完璧に把握できる人はいません。では、AIによる予測分析はどうか。残念ながらAIでも、予想は難しいと思います。現在のAIは、人々の過去の行動の痕跡を集めた膨大なデータからアルゴリズムによってパターンを抽出するものです。過去のパターンから未来を予測できるというのは、古典的な自然科学の発想です。天体の運動のように、それでうまく予測できる現象もありますが、人間が関わる出来事ではそうもいきません。

思うに「人工知能」という4文字は、人の妄想をかきたてすぎます。よくできたフィクションとしては面白いですが、現状を表すには適切な言葉でないと思います。ただしキャッチコピーとしてはいささか成功しすぎて、人々の過度な期待や不安を煽っている可能性もありますね。言葉としては、アルゴリズム(問題の解決手順)と呼ぶほうが適切です。

話を戻せば、人の欲望は予測不可能です。人間は、それぞれの経験と環境に応じて欲望をどんどん変化させていく生きものです。人間の心や意識、記憶に関することとなると、いくら過去のデータを集めて分析してみても、尽くせるわけではありません。また、人間は予測を提示されると、それを自分の考えに組み込んだりもしますから、予測はいっそう大変です。人間やその集団について、あるいは人間が生み出す芸術や技術、学問、娯楽、政治、経済などを理解しようと思ったら、人文学、つまり人間の見方の面からも光を当てる必要がありそうです。

─その必要性とは具体的にどんなことでしょうか。

山本:ひとつには、人の経験について深く想像・考察してみるのはいかがでしょうか。例えば、ある仕組みやアルゴリズムを社会に実装したとき、それを使う場面で何が起きるかというシミュレーションを十分に行うことが重要です。なんらかのシステムをつくっても、不要な手続きだらけでかえって手間ばかり増えるなんてことがありますよね。アルゴリズムはあっても、それを運用する際に何が生じるかという想像が働いていないからです。

こうした場面では、一見遠回りですが、リベラルアーツの基礎となる言語のトレーニングが活きてきます。人間の状態やその活動を言語で捉えると、そこに潜む他なる可能性にも目を向けやすくなります。例えば、私はゲームをつくる学生にいつも「このゲームで遊ぶ人は何を経験するだろう?」と尋ねます。ここで「経験」とは「人の心や体に生じる変化」を意味しています。そのゲームは、遊ぶ人にどんな経験、心身の変化を生じさせようとしているのか、というわけです。誰かの状況をより深く想像すること、それを言葉で適切に捉えること、言葉によって人の心を動かすこと。こうした現在の社会で最も重要な能力は、リベラルアーツの技法から学べると思います。

最後に付け加えれば、人々がいかにして幸福に共生できるかを考えるのは、古来、哲学の倫理という領域で探究されてきたことでした。AIをはじめとする様々な技術が生活や社会を変えていくなかで、哲学を中心とする人文学の重要性は高まりこそすれ、なくなることはないと考えています。

リベラルアーツを習得するための5つのレッスン

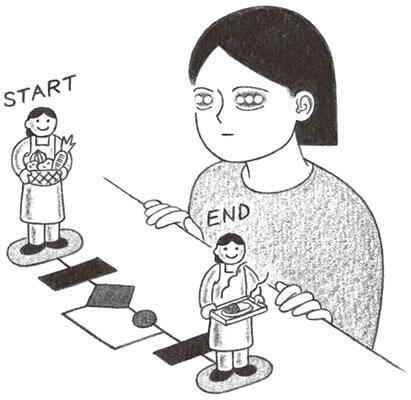

山本貴光さんに、いま学ぶべきリベラルアーツとは何か、習得するにはどんな方法があるかを伺いました。山本さんが着目したのは自由七科のなかでも、文法、修辞学、論理学といった文系科目。

現代社会を取り巻く情報技術のアルゴリズムを理解すること、言語のトレーニングからその応用編までを伺いました。

01 アルゴリズムを理解する

01 アルゴリズムを理解する

アルゴリズムとは、問題解決の手順のことです。コンピュータサイエンスにおけるアルゴリズムは、ある問題に対して、コンピュータを用いてどのようなステップを踏めば解決に至るかという手順を示したものです。他方で、人間の営みや社会のしくみの多くの部分は、アルゴリズムとそのコピーでできています。身近なところでは料理のレシピや、役所の事務手続きや会社での仕事の手順などはその一例。現在AIと呼ばれるものも、すべて誰かが設計したアルゴリズムに基づいています。それだけに、現代社会で生きる上で、あれこれのシステムやサービスのもたらす結果だけではなく、その基盤となるアルゴリズムという発想を理解することが非常に重要です。

02 言語のトレーニングをする

02 言語のトレーニングをする

かつての西洋のリベラルアーツ(自由学芸)において、その中心にあったのは「文法学(グラマティカ)」でした。ラテン語の文法です。当時の学術はラテン語が共通語でしたから、不可欠だったわけです。ここではリベラルアーツのうち、言語に関する学に注目すれば、その上に「修辞学(レートリカ)」がありました。目的に照らして言葉を適切に選び、巧みに表現するための学です。日本語でレトリックといえば、小手先のことのような意味でも使われますが、本来は人の心を動かすための技術でした。言葉を知るだけでなく、聴き手である人間の心理を解剖し、理解を深めることも必要です。例えば、オバマ前大統領の演説に心を打たれる人が多かったのも、そうした修辞学の伝統を踏まえていたためだと考えられます。もうひとつは「弁証術(ディアレクティカ)」です。英語で言えばダイアローグ(対話)の術ですね。対話の相手と、互いに思考を深め合いながら真理を探求するための論理的思考に関わるものです。こうした言語のトレーニングは、自分の考えを人に伝えるだけでなく、他者への想像力を養うためにも欠かせません。

03 ひとつのテキストやアートを徹底的に観察する

03 ひとつのテキストやアートを徹底的に観察する

言語のトレーニングするにあたって、精読(クロースリーディング)は大変有効です。あるテキストを、一字一句疎かにせず読み尽くす。そのためには繰り返し読んだり、他のテキストと比べたりする必要もあります。読んでもにわかには分からない箇所も出てきます。というよりも、分からないことだらけです。なぜなら、どんなに短いテキストでも、他人が書いた文章である以上は、その意図や背景をくまなく理解するのは不可能です。また、面白いことに、時間とともに自分も変化するので、読むたびに新しい発見もあります。読書会などで他の人たちと読み方と比べるのもおすすめです。同じ文章を読んでいるのに、こんなにも違う読み方をするのかと驚くはず。そうした経験を重ねると、自分が書いた文章も他の人が意図通りに読むとは限らないということも痛感されます。これはテキストに限りません。一幅の絵や、マンガの数ページをじっくりと観察してみるのもよいですね。普段はぱっと見て済ませているものを、例えば1時間なら1時間かけて眺めると、日頃は気付かないこともたくさん目に入ります。そこでは、自分が何を見て、何を見ていないのかといった、日常では意識しづらい、自分のものの見方の偏りや癖も自覚できます。ものをよく見ることは、己を知ることでもあるのです。

04 ユーザーエクスペリエンスを考える

04 ユーザーエクスペリエンスを考える

言語のトレーニングというと、つい、作文やプレゼンテーションのうまさといったことが思い浮かびます。もちろんそれも大切ですが、それだけでも足りません。というのも、人が言葉を使う場面を考えてみるとよいですね。言葉を誰かに差し出すとき、それを受け取った人の脳裏になにか変化が起こります。例えば「いま、どんな気分?」と尋ねられた人は、「そうだな......」と自分の気分を確認してみたり、「なんでそんなこと教えなきゃいけないんだよ」と憤ったりするかもしれません。いずれにしても、言葉をきっかけになんらかの経験が生じます。見ようによっては、言葉は、そんなふうに受け取った人の経験をつくるものでもあります。デザインの領域で、受け手の経験を「ユーザーエクスペリエンス(利用者の経験、ユーザー体験)」と言ったりします。これを借りて言えば、文章を書いたり、アルゴリズムを設計したり、椅子でもウェブでも制度でもなんでも、なにかをこしらえて人に使ってもらう場合、このユーザーエクスペリエンスを設計することになります。では、どうしたらよりよい経験をつくれるか。やはり、人びとの心理や行動にどんな変化が生じるはずかを想像するのが肝心です。この点では小説や映画が参考になります。というのも、日常では他人の心理を覗くことはできませんが、創作物のなかでは、古今東西の多様な人々が、どんな状況でどんな心理状態になったり、行動を選んだりするかといったことが、つぶさに表現されているからです。ユーザーエクスペリエンスを想像するための大きなヒントになります。

05 世界を拡張する

05 世界を拡張する

ARとして知識を活用する

私たちがものを見たり聞いたりするとき、ほとんど必ず「なにか」として見聞きしています。例えば、目の前にあるモノを「花」として見たりします。このとき、どう見えるかは、その人がそれまでの経験を通じて得たものの見方や知識といった記憶によって変わります。花をそんなに気にしたことがない人なら「青くて小さい花だな」と見るところ、「あ、デルフィニウムだ」と名前が思い浮かんだり、「花びらをイルカに見立てた名前」とか「古代のギリシア語のイルカを意味するデルフィンに由来する」とか「日本では飛燕草といって、ツバメに喩えられている」と連想が働いたりするのは、記憶にそうした知識があるからです。知識とは、言ってみれば、知覚したものに意味を与えるレンズのようなもの。現実拡張(AR)」と呼ばれるテクノロジーがありますが、ARでカメラに映った像に関連する情報を重ねて見せるように、私たちは知覚するものに記憶を重ねているわけです。知識は世界を拡張するARのようなもの。古来、諸学術が探究してきた知は、世界の見方をいっそう多様にしてくれます。よりよいアルゴリズムやよりいクリエーションのためにも、リベラルアーツの発想と知識を身につければ、大いに役立つに違いありません。

※本記事は、「人と情報のエコシステム(HITE)」領域冊子vol.04に収録されています。

そのほかの記事、そのほかの号については以下をご確認ください。

HITE領域冊子