成果概要

拡張性のあるシリコン量子コンピュータ技術の開発[4] 新原理電子波束量子ビットの開発

2024年度までの進捗状況

1. 概要

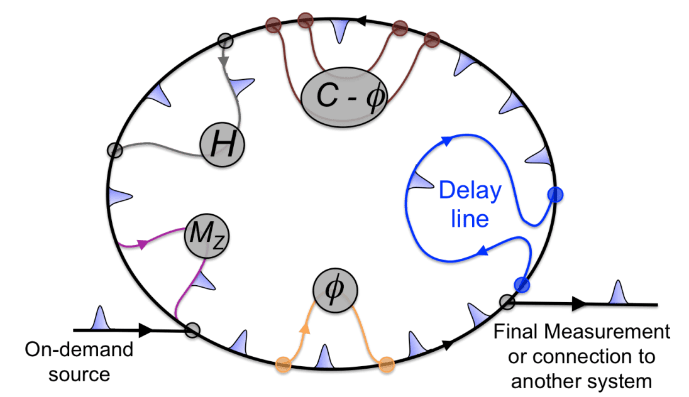

本研究項目 では、特殊な電子波束を量子ビットとして用いる新しい量子計算手法の実証とその基盤技術の開発を行っています。この電子波束は散逸を被ることなく形状を保ったまま半導体量子回路を伝播することができます。将来的には、電子源から生成した電子波束量子ビット列をループ回路に導入し、多数の電子波束が同じ量子回路を繰り返し、条件を変えながら伝播するようなシステムを構築し、少ない量子回路で多数の波束量子ビットを任意に制御することを目指します。

そのため、電子波束量子ビットを高密度で生成し、高い忠実度で操作する技術の開発(課題1)、及び電子波束の伝導の量子力学的な制御と電子波束の単一波束単位での読み出し技術の開発(課題2)に取り組んでいます。

2. これまでの主な成果

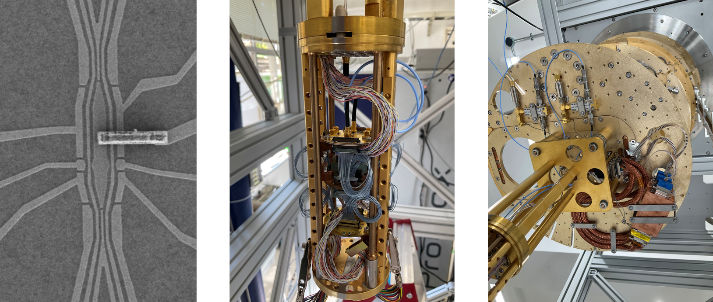

課題1では、量子干渉計における電子波束の伝導実験及び電子波束を用いた量子計算システムの設計に取り組みました。この研究では、量子干渉計にDC電流とパルス電流を同時に注入し、干渉の可視度を評価しました。干渉の可視度がDC電圧の大きさに強く依存する一方で、1mV程度以下の大きさのパルスについては、その振幅にはほとんど依存しないことが明らかになりました。この結果は、DC電圧によって注入され、個々の電子が独立した準粒子として振る舞う伝導電子の量子状態が短距離で緩和するのに対し、電気パルスで注入され、電荷の集団励起であるプラズモンとして伝播する短い電子波束の状態は、長距離に渡って保持されることを示唆しています。同時に、電子波束が、DC電流とは独立に伝播することがわかりました。一方で、ゲート電極で設計した従来の量子干渉計では、電子の反射(後方散乱)を完全に防げないことが問題になっていました。そこで、後方散乱を完全に抑制し、波束伝播を精密に制御できる量子ホール端チャネルを用いた集積可能な量子演算構造を考案しました。そして、それを用いた中規模量子計算システムを新たに設計し、その試作を行いました。

課題2では、電子波束の読み出し技術の開発に取り組みました。この研究では、電子2個のスピン状態で定義されるスピン一重項・三重項量子ビットを電荷計として用います。電子波束がスピン量子ビットの近傍を通過した場合には、電子波束とスピン量子ビットの相互作用によって、スピン制御の終状態が一重項となり、一方で、通過しない場合には三重項状態となるように相互作用の大きさを調整します。これにより、電子波束の通過の有無をスピン量子ビットの量子状態に置き換えて読み出すことができます。当該年度は、作製した試料の測定を開始し、電子波束の生成と制御を確認しました。また、高感度な電荷計となるスピン量子ビットを実現するための量子ドットの調整を行い、スピン状態の読み出しに必要となるパウリスピンブロッケードの観測に成功しました。

3. 今後の展開

課題1では、ピコ秒オーダーの短い電子波束の生成技術の確立と、電子波束量子ビットの高い忠実度の量子操作及び長距離コヒーレンスの実証を目指します。

課題2では、現在取り組んでいる単一電子波束の読み出し実験を継続し、10個以下の電子を含む電子波束の単発測定による検出を目指します。これらの技術は、電子波束を用いた量子コンピュータ実現に向けた基盤技術となります。