成果概要

大規模集積シリコン量子コンピュータの研究開発[3] ホットシリコン量子ビット

2024年度までの進捗状況

1. 概要

本研究開発項目では、シリコン量子ビット系を用いて、高温動作量子ビット(ホットシリコン量子ビット)の実現を目指します(図1)。ここでいう高温とは、通常固体量子ビットが動作する数十ミリケルビン(mK)と比べて高い、1ケルビン(K)程度(-272℃程度)を指します。通常より高温(1K以上)で動作する量子ビットが実現すれば、冷却能力の兼ね合いから、許容される回路消費電力(発熱)が飛躍的に向上し、量子ビットの近傍に極低温制御回路を配置することが可能になると期待されます。これにより、大規模集積シリコン量子コンピュータの実現に貢献することを目指します。

ホットシリコン量子ビットの実現に向けた課題として、温度上昇に伴う量子情報保持時間の低下が知られています。この常識を打ち破るべく、未開拓の物理の深耕と解明に基づき、量子情報保持時間が極大値をとるスイートスポットの探索に挑戦しています。また、量子ビットの性能や集積性・発熱の観点から電子スピン系とホールスピン系の比較を行うことで、高性能なホットシリコン量子ビットの達成に繋げることを目指しています。

2. これまでの主な成果

ホットシリコン量子ビット実現に向けた要素技術の開発

- ① 操作:~1Kでのシリコン量子ビットの動作・高温下での高忠実度動作に向けた技術開発

- ②読み出し:高温に適した読み出し手法の開発及び実証

- ③大規模化に向けた取り組み:集積構造提案・機械学習による自動調整・電荷雑音の評価・フリップ実装

- +α シリコン量子コンピュータ実現に向けた多方面へのアウトリーチ活動

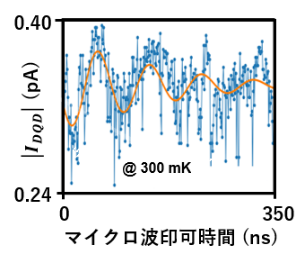

①操作:

2024年度までのマイルストーンとなる~1Kでのシリコン量子ビットの動作として、ホールスピンのコヒーレントな時間発展が観測されました。また、高温下での高忠実度動作に向けた技術開発も進めており、位相変調マイクロ波によるスピン位相緩和時間(T2Rabi)の伸長効果をホールスピンで初めて実証しました(図2)。

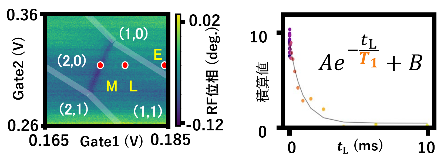

②読み出し:

高周波反射測定法とは、量子ビット系に印加した高周波の反射率から量子ビットの状態を読み取る手法であり、高温でのスピン量子ビット読み出し法として有望視されています。我々は、本手法の感度評価やそれを用いた高感度化などの技術開発に取り組んできました。開発した技術を用いて量子ビットの情報保持能力のパラメータの一つであるスピン緩和時間(T1)の評価が達成されました(図3)。[C. Kondo, et al., Jpn. J. Appl. Phys., 64, 01SP09 (2025)]

③大規模化に向けた取り組み:

多角的なアプローチから大規模化に向けた研究を行ってきました。量子ビット集積構造の実現に向け、高密度構造にもかかわらず高速かつ個別制御が可能な二次元アレイ構造の提案や、モデルベース強化学習の手法を用いることで従来の手法と比較して高い汎用性が期待される量子ドット自動調整技術の開発を行いました。[C. Kondo, et al., APL Mach. Learn. 3, 016114 (2025)] また、量子ビットの性能を制限する代表的な雑音である電荷雑音の温度依存性の評価を行い、ホールスピン系において1Kまでの温度上昇に対して雑音レベルがほとんど増加せず、高温動作に有望であることが示唆されました。さらに、量子ビットとその制御用の極低温古典回路との集積技術の開発を進めています。神戸大学とのプロジェクト内連携により、インターポーザへフリップ実装されたシリコン量子ビットチップで、4Kにおいて想定された特性が確認されました。[T. Futaya et al., Jpn. J. Appl. Phys., 63, 03SP64 (2024)] さらに、同インターポーザに実装されたセレクタ回路による選択的制御が示されました。

アウトリーチ活動:

シリコン量子コンピュータの実現には個々の要素技術の開発とそれらの統合が求められます。そのために幅広い分野の研究者に技術を発信していくことが重要です。半導体量子ビットの研究動向と展望、個々の要素技術や課題などをまとめ、発表しました。[T. Kodera, JSAP Rev. 2024, 240101 (2024)、等] 将来の研究開発を牽引する量子人材の育成も行っており、QIH-MS6共催量子技術スプリングスクールの運営協力等を行いました。

3. 今後の展開

今年度までに蓄積した高温化・忠実度向上に関する課題の知見や量子ビットの初期化・読み出し・操作等の技術を活用しながら、シリコン量子ビットの1Kでの動作を評価・検証します。さらに、電子スピン系とホールスピン系のベンチマークを行います。