成果概要

主体的な行動変容を促すAwareness AIロボットシステム開発[3] Awareness AIの社会実装

2024年度までの進捗状況

1. 概要

「Awareness AIの開発」および「Awareness AIの応用」において構築されたシステムを、現実の社会に実装していくには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。そして、それによって実現されるロボットと共存する社会は、私たちの生活にどのような恩恵をもたらすのでしょうか。本研究開発項目は、こうした問いに対し、Awareness AIシステムを用いた検証と実証実験を通じて答えを導き出すことを大きな目的としています。

なかでも、私たちが目指す「気づき(Awareness)」の管理は、従来の技術開発とは一線を画す複雑さを伴っています。気づきとは多くの場合、意識の深層で起こる微細な変化によって引き起こされるため、本人の主観的な認知と、実際の神経活動や行動変化とが必ずしも一致しないからです。

たとえば、「Awareness AIの応用」でも示された通り、Awareness AIが検出する変化の多くは、身体に現れる微細な生理的兆候に基づいています。また、「Awareness AIの開発」において議論された“空気を読む”といった能力も、主観的には捉えにくい曖昧な現象に、一定の論理性を与える試みであり、AIにとっては極めて高度な推論能力が求められる分野です。

このような「意識では感じられない変化」をいかにして客観的に評価し、社会に実装可能な形に落とし込んでいくのか。それは、従来の人間工学的・心理学的な評価手法の枠組みを超えた、新たな評価軸と実装指針の確立を意味します。さらに重要なのは、Awareness AIが誘導する変化が、対象者にとって“望ましい”ものであることです。これは、単に身体的な改善だけでなく、本人が無意識下で潜在的に求めている方向性と一致している必要があります。従来のアンケートや主観評価に依存するのではなく、本人が自覚していない行動や生体信号の変化を解析し、それをもとに適切な気づきを促すというアプローチが求められます。

そのためには、気づきの発現と変容を理論的に捉えるための数学的な枠組みの構築も不可欠です。本研究開発項目では、心理学的知見と数理モデルの統合を進めながら、実際の社会実装の中で発生する課題を抽出し、それらの解決に向けた具体的な戦略を検討しています。

最終的には、Awareness AIによって本人の主観を超えて心身の状態を正確に把握し、本人が自然に望む方向へと変化を促すような介入が可能となる社会の構築を目指しています。その実現は、ロボットと人が共に生きる未来において、個人のQOL向上、疾病の早期発見・予防、そして人間らしさを支える社会設計に大きく貢献することになるでしょう。

2. これまでの主な成果

「Awareness AIの開発」項目でも述べたとおり、Awareness AIによって人の行動変容を促すためには、その取り組みが継続される仕組みづくりが欠かせません。その鍵を握るのが「内的報酬」です。

内的報酬とは、行動そのものが「楽しい」「成長を実感できる」「好奇心が満たされる」といった、外的な報酬(お金、評価、褒め言葉など)を伴わなくとも、人がその行動を継続したくなるような心理的な報酬のことを指します。本研究開発では、特に自然な歩行への介入を「なりたい自分」と結びつけることで、行動自体が報酬となるような仕組みの構築を目指してきました。

具体的には、図1に示すように、歩行の様子を4つのカテゴリに分類し、今の歩き方を自分が望む歩行スタイルへと段階的に変容させていくことで、無理なく、知らず知らずのうちに健康な歩行習慣が形成されるアプローチを開発しました。この変容のプロセスそのものが、内的報酬を得られる機会として機能するよう設計されています。

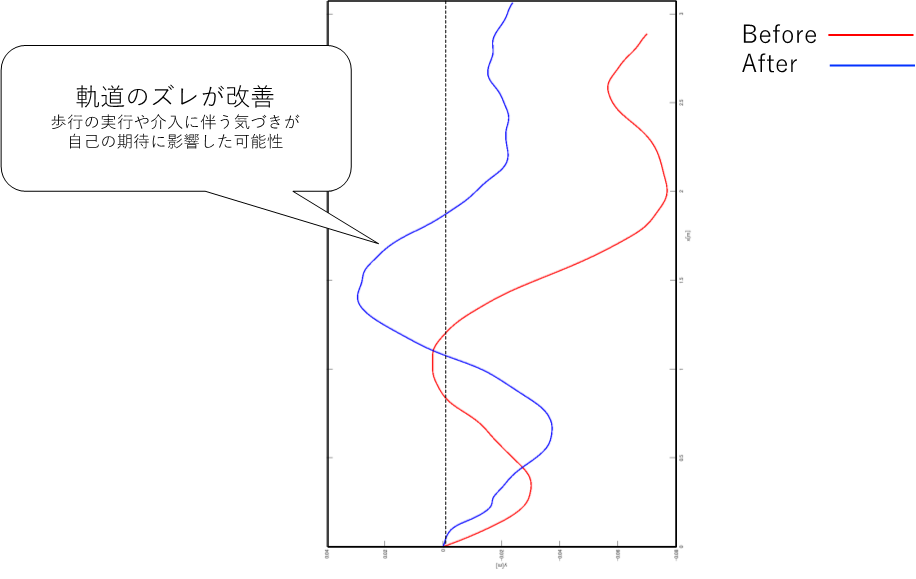

加えて、Awareness(気づき)を引き起こす無意識下の運動パターンを数学的に定義する試みも進めています。特に、図2に示すリアプノフ関数を用いることで、人間の無意識的な運動の安定性や変容の方向性を定量的に捉えることが可能であることが示唆されてきました。これは、人間の運動変容をより効果的かつ自然に導くための運動補助・行動介入アルゴリズムの開発につながる基盤となります。

さらに、Awareness AIを搭載した歩行解析システムの社会実装も着実に進展しています。図3に示すように、本システムはすでに企業の健康経営の一環として導入され、社員の歩行を計測・分析し、その結果を本人にフィードバックすることで、日常的な健康意識の向上や運動習慣の定着を促しています。また、一般市民向けの活動として、温浴施設(健康ランド)でのアクティビティにも本システムを導入し、より広い層が自分自身の身体に気づく機会を提供する取り組みも進めています。

3. 今後の展開

今後は、内的報酬提供システムや数学的アプローチを、他の研究開発項目と協力することで社会実装可能なシステムへと洗練させ、現在の社会実装システムをアップデートする形で進めていく予定です。