成果概要

生体内サイバネティック・アバターによる時空間体内環境情報の構造化[3] 生体内CAの健康モニタリング実証

2024年度までの進捗状況

1. 概要

本研究開発項目では、生体内サイバネティック・アバター(生体内CA)を実現するため、分散遠隔操作による生体内CA(分散CA)や、協調遠隔操作による生体内CA(協調CA)のプロトタイプの設計を行い、実証課題を明確化し、効果検証のための実験と評価を行います。また、応用例に対応した倫理・経済・環境・法・社会(Ethical, Economic, Environmental, Legal, Social Issues: E3LSI)に関わる課題を抽出し、解決方法を示します。これまで、生体内CAのプロトタイプを実現するための課題を明確化し、ニーズを的確に捉えて、その効果を検証する実験を行いました。また、応用例に対応したE3LSI課題を抽出し、それらの解決方法について検討しました。

2. これまでの主な成果

医学的見地から協調CAに求められるマルチタスク工程の分類と、それぞれに必要な要素技術の検討を進めました。必要な要素技術として、駆動機能・移動機能・操作機能・協調機能・計測機能・通信機能・給電機能・投薬機能・搬送機能・呈示機能(視覚、力触覚)等を挙げました。

これらの要素技術のうち、以前にマルチタスク工程として挙げた「異常部位の組織・細胞・細菌等の採取」に必要とされる操作機能・協調機能の検証を行いました。生体内CAを模擬した牽引デバイスを用いて、生体ブタとヒトに対する組織採取の時間短縮と安全性の向上が期待できることを示しました。ここで得られた課題・手技等の知見を、協調CAの設計に反映していくことができます。生体内CAは、異常部位の観察、採取検体の診断、採取部位の修復といった工程においても有用と考えられ、今後検証する必要があります。

分散CAに関しては、異常を検知するために有望な遺伝子マーカーや、細菌叢に関する知見が得られてきており、体内のpH変化の影響解析が進んでいます。

測定すべき有望な遺伝子マーカーに関して、以下の知見が得られてきました。

- 癌粘膜における代謝物を解析し、107個の代謝物が周囲の健常粘膜と有意差を認めることを確認しました。その代謝物の一つであるProstaglandin E2(PGE2)は、胃癌検出のマーカーとなる可能性を示しました。

- 炎症性腸疾患の治療薬に不耐患者の大腸粘膜を対象として、遺伝子発現を解析しました。治療薬不耐患者の大腸上皮細胞において、特異的に発現が上昇する遺伝子を確認しました。

- 細菌叢と健康状態の関連に関しては、以下の知見を得つつあります。

- 乳頭部腫瘍の進行と細菌叢(Fusobacteriumが増加)が関連すること。

- 慢性B型肝炎患者の機能的治癒達成症例では便中短鎖脂肪酸産生菌が増加すること。

- 炎症性腸疾患の治療によって腸内細菌叢の乱れが改善すること。

また、胆汁中のpHを測定し、総胆管結石の症例において胆管炎の有無によりpHが異なる傾向があることがわかりました。経時的なpH測定装置を開発し、実際の症例で胆汁のpHを連続的に測定し、31時間の連続測定を行うことができるようになりました。症例数の蓄積により、食事・服薬などとpHの関連を検討していきます。

また、ステント型生体内CAの評価に関して、生体ブタによる動物実験を行い、小型pHセンサを格納した胆管ステントCA試作品の検証を行い、センサのサイズ、ステント膜の耐用性を評価しました。

投薬に関しては、抗がん剤の効果がアルカリ化薬の内服によって増加することが小動物実験で得られました。癌関連線維芽細胞を中心に、機序の解明を進めています。

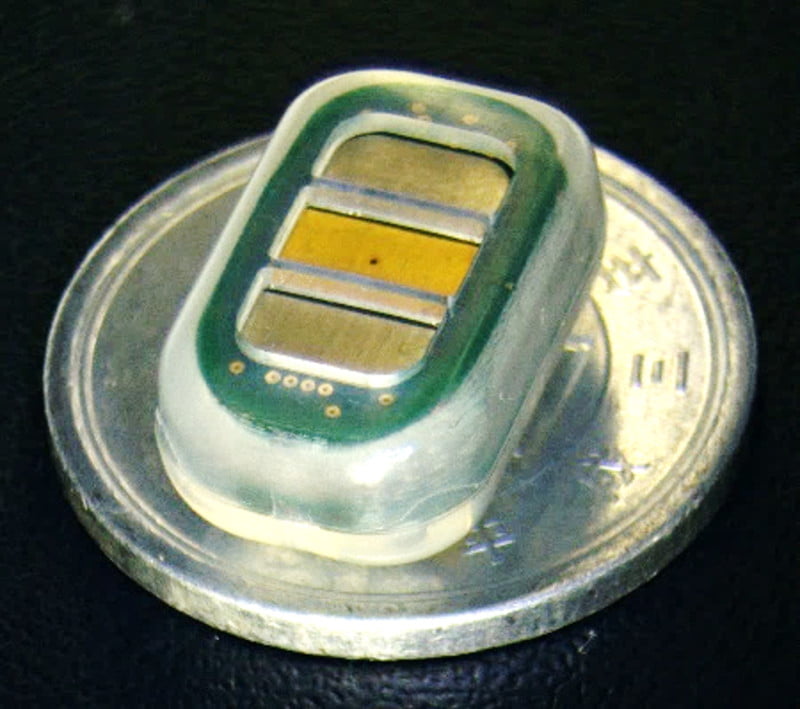

カプセル型生体内CAに関しては、深部体温とその時間変動の測定を目的とした体温特化型生体内CAをヒトに初めて投与する治験を実施するための準備として、安全かつ高品質を保証できる製造技術の開発を行っています。その一つは、生体適合性樹脂を用いた封止技術で、インサート成形で封止する量産技術を開発しました(図1)。試験成型を行った結果、正常動作を確認しました。本成果は、生体内CAの社会実装に向けた大きな一歩と考えています。

これらの技術を製品に搭載する際に遵守すべき安全規格や環境配慮設計、また社会実装する際に生じうるE3LSI課題について、カプセル内視鏡等の審査報告書に照らして更なる課題抽出と課題克服案の検討を行いました。

3. 今後の展開

本研究開発項目は、ニーズを的確に捉えて、将来の方向性が正しいかどうかを吟味しながら研究開発を進める上で、重要な役割を担っています。研究開発項目1、2、4と強く連携し、実証実験を進めます。また、対応するE3LSI課題を抽出し、社会実装を見据えた研究開発を進めます。