事例と成果

事例特徴的な取組

SSH 指定校では、各学校で作成した計画に基づき、独自のカリキュラムによる授業の展開や、大学・研究機関との連携による授業、地域の特色を活かした課題研究などに積極的に取り組み、普段の高校生活では出会えない人との出会い、交流、研修による体験、発表等を行っています。さまざまな取組の中から、特徴のあるものをいくつかご紹介します。

フリーワードまたは条件を指定して検索ができます。

フリーワードで探す

条件で探す

都道府県を選択

-

すべて

北海道・東北

-

北海道(4)

-

青森(0)

-

岩手(0)

-

宮城(2)

-

秋田(0)

-

山形(2)

-

福島(2)

関東

-

茨城(1)

-

栃木(2)

-

群馬(1)

-

埼玉(3)

-

千葉(1)

-

東京(7)

-

神奈川(2)

中部・北陸

-

新潟(1)

-

富山(0)

-

石川(1)

-

福井(2)

-

山梨(2)

-

長野(1)

-

岐阜(1)

-

静岡(2)

-

愛知(3)

-

三重(4)

関西

-

滋賀(1)

-

京都(1)

-

大阪(5)

-

兵庫(6)

-

奈良(2)

-

和歌山(1)

中国・四国

-

鳥取(1)

-

島根(2)

-

岡山(2)

-

広島(0)

-

山口(0)

-

徳島(0)

-

香川(1)

-

愛媛(1)

-

高知(0)

九州・沖縄

-

福岡(0)

-

佐賀(1)

-

長崎(1)

-

熊本(1)

-

大分(2)

-

宮崎(2)

-

鹿児島(1)

-

沖縄(0)

掲載年度を選択

類型を選択

-

創成期(26)

-

発展期(36)

-

リーディング期(5)

-

認定枠(0)

-

重点枠(8)

※これまでに名称変更のあった類型は、現在の名称を用いています。

取組を選択

検索

検索結果(000件)

対象の取組はございません

創成期

広域連携

2025_0406

都道府県:山形県

山形県立東桜学館中学校・高等学校

掲載年度:令和7年度

県内外・海外連携校との他校交流を通じて、グローカルな視点を持った科学技術人材育成の取組と探究活動の深化につながる地域の交流拠点の構築

同校は、令和4年度から国際英語プレゼンテーション大会(START)を主催し、県内外や海外の学校と連携した研究発表会を行っています。発表会は生徒主体で英語で進行され、タイの協力校に加え新たな海外校も参加し、国際的な大会に発展してきました。中間発表会はSSH校の他にも県内の探究科・探究コース設置校からの参加もあり、発表後には他校生徒・教員との交流会を行い、地域の課題研究の先進校として交流拠点の役割も果たしています。令和6年度の教員交流会では開発した教材「探究の指針」を活用し、各校の探究活動の取組を研究し、教員の指導力向上も図っています。

同校主催の国際英語プレゼンテーション大会閉会式

発展期

課題研究

2025_0608

都道府県:埼玉県

埼玉県立熊谷西高等学校

掲載年度:令和7年度

『研究は違いを生む"Research Makes The Difference"』を合い言葉に生徒・教員、全校、地域を含めた学び合い

「熊西学びのライン」として授業・学校行事・部活動等の日常あらゆる場面において「発信による学び合い」を促進しています。すべての教科においてSS科目やSS行事を設定し、教科横断・融合的な学習方法も取り入れ、知識の活用を通して探究力の基礎を育成します。同校教員による指導を基本として理数科の課題研究では大学・研究所と連携して専門性を高め、普通科の探究活動では自治体・企業と連携し、幅広い地域課題の解決等による実践を通して科学的思考力・問題解決力を伸ばします。さらに全校発表における質疑応答を通じて思考力・判断力・表現力等を育成しています。

全校発表会における質疑応答の様子

重点枠

海外研修

2025_0414

都道府県:埼玉県

さいたま市立大宮北高等学校

掲載年度:令和7年度

「世界各国・地域の連携校をつなぐハブスクール!」環太平洋(Pacific Rim)地域を中心に、世界の価値観をつなぎ合わせています

同校は、重点枠による海外連携を推進しています。世界各国・地域にある同校の連携校と毎月1回以上のオンラインによる交流プログラムを実施しています。また、同校の特色でもあるICTを活用し、Pacific Rim Online Program(PROP)として連携校が一堂に会する場を主催し、科学をテーマに議論しています。PROP2024は「月への移住」をテーマにしました。ハワイ、インドネシア、台湾などの学校に加え、新たにインドや韓国とも連携を始めることができました。現地での海外研修も含めて、グローバルサイエンスリーダーの育成を目指しています。

PROP2024 会場の様子

発展期

高大連携

2025_0613

都道府県:千葉県

学校法人芝浦工業大学 芝浦工業大学柏中学高等学校

掲載年度:令和7年度

芝浦工業大学へ進学を希望する高校3年生が大学の講義を履修したり、志望する研究室と連携しながら課題研究に取り組んだりする教育プログラムの開発

前期(4月~9月)は大学の講義を2講座受講し、大学生と共にグループワークや課題に取り組みます。また、同校教員の指導のもと、自分の興味のあるテーマについて先行研究を調査し、生成AIの活用方法について学ぶなどしながら、後期の10月からは高大連携研究の計画書を作成します。育成すべき資質・能力に係る共通理解のもと、大学教員や大学院生からのアドバイスにより研究計画を改善し、その後も定期的に指導を仰ぎながらおよそ4か月にわたり研究を進めます。年度末の2月に同校で開催される生徒探究発表会においてその成果を校内外に向け発信します。

大学の研究室でのゼミ発表の様子

発展期

企業・大学との連携

2025_0615

都道府県:東京都

東京学芸大学附属高等学校

掲載年度:令和7年度

「一緒に何かやりませんか」精神で、宇宙に、データサイエンスに、さまざまな企業や大学とつながりながら新たな教育の場を創造しています

特別授業「無重力実験講座」は10年後の宇宙生活を豊かにすべく、生徒・教員・研究者が対等な立場で協働する探究プロジェクトです。東京学芸大学Explayground推進機構「無重力探究ラボTGμ」が運営に関わり、外部の大学や企業などとの連携が進み、微小重力実験の輪が広がりました。その結果、JAXA主催のAsian Try Zero-Gに採択され、生徒が考案した実験を国際宇宙ステーションで実施されました。また、探究活動の支援に関して協定を結んでいる工学院大学とは、データサイエンスを題材とした特別授業「DX実践講座」を共同で開発しています。

「無重力実験講座」落下実験装置の開発作業

発展期

指導体制

2025_0418

都道府県:東京都

東京都立小石川中等教育学校

掲載年度:令和7年度

6年間を通し、生徒全員が課題研究に取り組むカリキュラムを実施

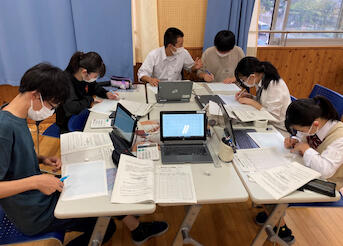

同校では、全教科の教員で課題研究カリキュラム「小石川フィロソフィー」を指導する体制を構築しています。前期課程で国語科・数学科が課題研究の基礎的スキルを培う指導を行ったのち、全教科でプレ課題研究の指導にあたります。後期課程で「理数探究基礎」と「情報Ⅰ」で理科・数学科・情報科が連携し探究意欲やデータ活用能力を高め、5、6年生で全教科の教員が、専門性を生かした高度な課題研究の指導にあたっています。また、運営指導委員の大学教授や卒業生が登録するメンターバンクを活用した人材の活用により、課題研究の指導をさらに充実させています。

4年生(高1)のPC端末を活用した理数探究基礎の授業

リーディング期

研究成果の共有・継承

2025_0522

都道府県:福井県

福井県立高志高等学校

掲載年度:令和7年度

科学技術イノベーション人材の育成システム構築とその成果の共有、県内外への発信・普及を目指した先導的改革期としての取組

先導的改革Ⅰ期では、「未来を創造する探究力を備え科学技術イノベーションを担う人材の育成システム構築」を研究開発課題とし、生徒が外部ネットワーク等を積極的に活用できる研究支援システムの構築に取り組んでいます。生徒の課題解決能力の伸長について、自己評価と客観評価を用いた調査を行い、校内研修会等で分析し、取組の改善を図っています。また、研究成果の発信・普及を目指し、同校主催の「福井県合同課題研究発表会」と並行して、ポスター発表を参観しながら効果的な評価方法を探る教員研修や、県内の教員同士が学び合う探究ワークショップを開催しています。

同校主催の県内教員のための探究ワークショップ

リーディング期

地区合同発表会

2025_0627

都道府県:愛知県

愛知県立岡崎高等学校

掲載年度:令和7年度

科学三昧 in あいち~愛知県内の高校生・教員、大学・研究機関・企業の研究者ら約800名が大集結する県内最大規模の研究成果発表会~

「科学三昧 in あいち」は同校とあいち科学技術教育推進協議会が毎年度主催している研究成果発表会です。県内SSH指定校を含むあいち科学技術教育推進協議会の連携校等の生徒による課題研究の成果発表、大学・研究機関・企業の研究者によるブース発表や研究指導が行われます。令和6年度は、自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンターで開催しました。県内外含め75団体から集結した約800名の参加者により200件を超える発表が行われ、会場が熱気に包まれました。今大会では初めてハイブリッド開催に挑戦し、現地での口頭発表を全国に向けてオンライン配信しました。

ポスター発表の様子

発展期

科学オリンピック

2025_0428

都道府県:三重県

三重県立伊勢高等学校

掲載年度:令和7年度

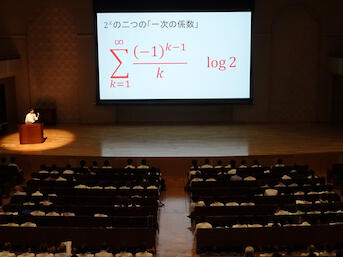

大学教授を招へいし、科学オリンピック対策の強化講座を開催することで、オリンピックに挑戦する生徒のモチベーションと実力アップを図る取組

国際科学技術コンテスト(物理・化学・生物学・地学・数学・情報)の各強化講座を開催しています。講師には大学教授を招へいし、高校の授業では得難い体験をすることで、科学オリンピックへの挑戦に向け、生徒の探究心の育成に貢献しています。この取組は、同校だけでなく他校の生徒にも呼び掛けることで、生徒間の交流を促し向上心の刺激にもつながっています。さらに、ティーチングアシスタントとして教員志望の大学生にも参加を募り、取組のノウハウを大学生が学び、教員になった際に指導に生かせるようにするなど「新しい形の異校種間連携」が行われています。

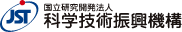

化学講座における指紋採取実験

発展期

評価・検証

2025_0434

都道府県:大阪府

大阪府立三国丘高等学校

掲載年度:令和7年度

予測困難な時代に活躍できる理工系人材を育成するため、科学を感じ、自ら行動し、メンバーと関係の質を高め合えるシステムを構築

「ホンモノ」に触れる多様な体感校外学習、実験を生徒がデザインする実践科学実験など、生徒が主体的に取り組む活動を実施しています。評価に関しては、各探究分野で指導用のルーブリックを毎年見直し、特に数学では仮説用と検証用のルーブリックを開発し対応しています。また、協働力の育成にも力を入れ、マルチプルインテリジェンス理論について教員向け研修を実施し生徒の8つの知能のプロファイルを元に班分けしたり、生徒同士のフィードバックを複数回実施したりすることで、生徒がチーム内での関係性の質を高め合いながら探究活動に取り組めるようなカリキュラムを構築しています。

探究活動の様子

発展期

外部連携

2025_0436

都道府県:兵庫県

兵庫県立三田祥雲館高等学校

掲載年度:令和7年度

生徒全員を「Student Researcher」と位置付け、生徒の主体的な探究活動を支援しています

同校では、近隣の博物館や大学、自治体等との連携を深め、生徒の探究活動を支援しています。また、生徒全員を「Student Researcher」と位置付け、放課後や休日等、授業時間を超えて探究活動に取り組めるよう体制を整えています。例えば、自分たちの研究を深めるため、生徒自身が自治体や企業に連絡を取り指導を仰ぐグループが多数あります。また、授業時間に大学や博物館の研究者から助言を受け休日等に研究室を訪問し、研究を進めるグループもあります。博物館との連携では、研究を発展させて企画展で発表したり地域の子ども向けセミナーを開催したりしています。

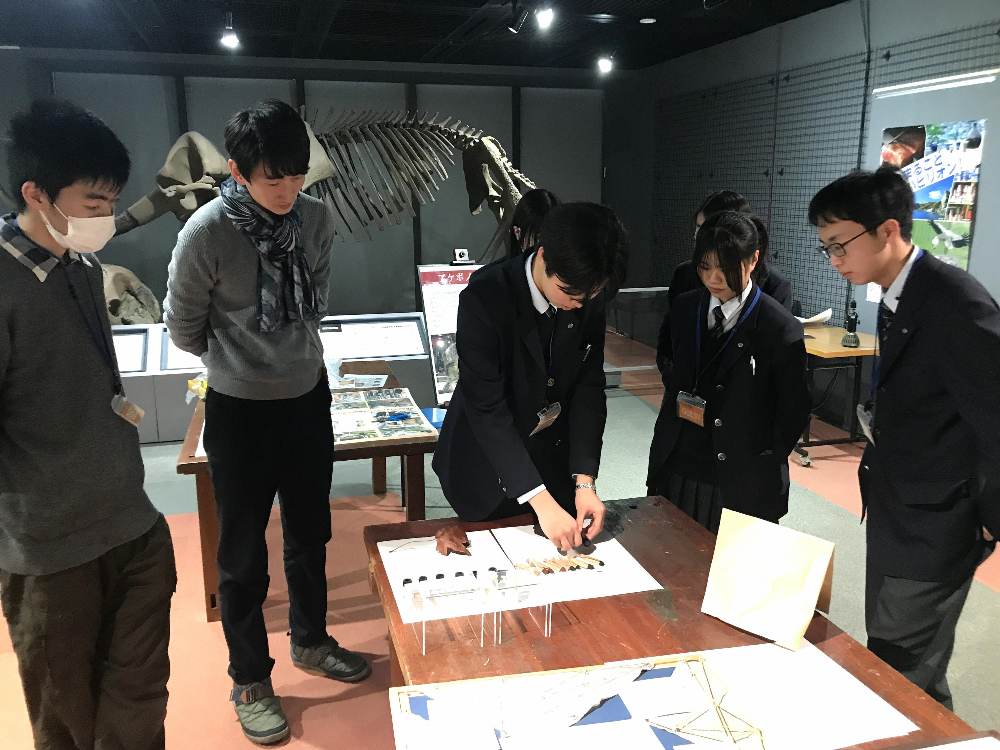

博物館企画展の発表レイアウトを相談中

発展期

教員研修

2025_0541

都道府県:和歌山県

和歌山県立向陽高等学校・中学校

掲載年度:令和7年度

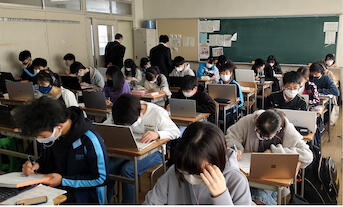

「生徒が主役の授業へ」全教職員で取り組む授業改善~対話を重視した探究型授業や教科等横断型授業の開発とその普及~

同校ではSSH事業を中心に、すべての教育活動を通して「気づく力」「起こす力」「読む力」「教え合う力」の育成を目指しています。Ⅲ期までのSSH事業で培ったノウハウを各教科に広げ、探究型授業や教科等横断型授業を実践しています。公開授業では「見に来て!シート」や「合い(愛)の手レター」を活用し、授業改善に取り組んでいます。毎年、「KOYO科学の大輪祭」と銘打って生徒課題研究発表会「向陽SSH成果発表会」と公開授業「KOYOの力を育む授業研究会」を開催し、県内外の先生方と教員研修会を実施することでその成果を共有しています。

教科等横断型授業「物理」×「美術」の様子

創成期

指導体制

2025_0318

都道府県:鳥取県

鳥取県立鳥取西高等学校

掲載年度:令和7年度

文系・理系を問わず科学的素養を育てることをねらいとした「学際融合型プログラム」に全生徒・教員が一体となって取り組んでいます

文理融合型のカリキュラムを実現するため、毎週開催するSSH推進委員会を中心に、課題研究と学校設定科目、各種研修プログラム等の指導体制を体系化しました。特に教科横断型授業を促すため、学年ごとに教科・科目のカリキュラムを一覧化し、シラバスには横断(教科横断型授業)・SS(文系教科でのサイエンス単元)・課研(課題研究スキルの育成)のマークを記載するといった見える化を行って取り組みやすくしました。教員は学校全体で教科間の関連を確認しながら授業づくりに活用し、新たな教科横断型授業を開発して授業研究会を実施するなど、授業研究の蓄積が進んでいます。

課題研究Ⅰで展開したPBLでの中和滴定実験

創成期

カリキュラム開発

2025_0320

都道府県:熊本県

熊本県立鹿本高等学校

掲載年度:令和7年度

2種類の「クロスカリキュラム」がもたらす学校の変化~生徒の学ぶ姿勢の変化、教科を越えた教員間のつながりによる授業の変化、視野の広がり~

同校では、1年次に複数の教科で1つのテーマを扱う分野融合型授業「鹿本STEAM」と、全教員がそれぞれの学年において自由な発想で行う「探究型クロスカリキュラム」の2種類の「クロスカリキュラム」を展開しています。生徒の興味・関心を引き出し、知識と経験、分野と分野、人と人とをつなぐ授業実践から、コンテスト入賞や進路実現を果たした生徒も多数います。また、SSH指定後、多くの教員が「生徒が学びに積極的になった」「進路を含め、生徒、教員の視野が広がった」と感じており、SSHの取組が学校のよりよい変容につながっています。

クロス(保健×化学)での実験風景

発展期

発表会

2025_0452

都道府県:鹿児島県

学校法人池田学園 池田中学・高等学校

掲載年度:令和7年度

グローバルサイエンティストアワード"夢の翼"(GSA)︱多くの指定校・一般校が参加し、科学探究への夢の普及を目指す国際科学コンテスト

鹿児島から全国の児童・生徒の科学探究への意欲を普及・拡大するねらいで、平成30年度から国際科学コンテスト(GSA)を継続開催しています。11月初旬に、国内外の高校生を中心に最大90チームが覇を競い、来場・オンライン・日本語・英語のハイブリッド形式で実施。研究者22人により予選審査・決勝審査が行われ、その間、講演会も催します。共催の千葉工業大学からの協力もあり、多数の企業・大学の協賛も受け、文部科学大臣賞以下、多様な賞を設けています。令和6年に累積の発表者が千人を超えました。今後も満足度を高め、日本を代表する大会となるよう努めます。

第7回受賞者記念撮影

創成期

科学系部活動

2020_0212

都道府県:兵庫県

神戸大学附属中等教育学校

掲載年度:令和6年度

生徒自身が創る学びの楽園"ASTA"~学年も学問領域も越えて自治的・協同的・創造的に運営されるコミュニティと、そこでの豊かな学び~

SSH 指定を機に、部活動とは独立した生徒会組織、ASTA(Advanced Science and Technology Academy) を設置し、令和5年度では生徒の約1/6が所属しています。「ユニークかつユーモアのある探究活動」という生徒が定めた目的のもと、生徒たちが時に自ら発案し、時に教員から刺激を受けて、一般向け科学実験教室の企画・運営や、科学オリンピックの対策勉強会など、広義の科学技術に係る様々なプロジェクトを実施しています。国際物理オリンピックの日本代表候補者や、科学の甲子園兵庫県予選で優勝するなど、多くの実績を残しています。

科学の甲子園に向けて熱気球の制作に取り組む様子

発展期

カリキュラム開発

2020_0213

都道府県:兵庫県

兵庫県立明石北高等学校

掲載年度:令和6年度

~地域と連携して生徒の興味関心を広げるSTEAMの学び~ 多分野融合がもたらす内面的な成長と創造的思考力の深化

同校では1学年自然科学科の生徒を対象に、地元企業や博物館、美術館、大学等と連携した11種類のSTEAM 研修を展開しています。各研修に共通するねらいは、実践的な活動を通して多分野融合の重要性を実感させることです。M として数学検定とプログラミングを必須、S・T・E・A から2つの分野を選択させます。数学検定は同校開発教材を用いて、課題研究を進めるために必要な対数や三角関数等を授業に先駆けて自学させます。生徒の興味関心が定着する前に、実験や実習を取り入れた多様な研修を提供し、科学技術分野における関心の広がりと創造性の深まりを促進させています。

X線撮影による画像処理(微分積分の応用)の様子

創成期

科学技術グローバル人材の育成

2020_0227

都道府県:宮崎県

宮崎県立宮崎西高等学校・宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校

掲載年度:令和6年度

生徒が外国人研究者や海外の高校生と協議・協働するプログラムを通じ、海外に飛び立つ意欲を高めるとともに、グローバル思考を培っています

同校は国際的な科学技術人材育成のため、沖縄 OIST での研修を実施しています。生徒が探究計画や結果を英語で発表し、外国人研究者との協議により世界水準の思考を培います。研究者との共同実験で学際的・多角的な視点を体得します。また、タイの連携校が開催する研究発表会KVIS-ISFに参加し交流する中で、生徒は論拠のある主張を的確に伝達する必要性を実感しています。さらにグローバルな視点での探究を全校に広げる中で、同校からは Regeneron ISEF に出場(令和4年度) した生徒に続き、国際地学オリンピックに出場し銀メダルに輝いた生徒も輩出しています。

OIST の外国人研究者に向けた発表

創成期

カリキュラム開発

2021_0306

都道府県:東京都

東京都立科学技術高等学校

掲載年度:令和6年度

生徒と生徒がコンピテンシーを生かして高め合う探究力育成カリキュラムの開発 ~KENKYU at TOKYO~ 進行中!

同校では1学年で実施している工業技術基礎を基に、令和4年度より SS 特別進学クラスを対象として新科目「SS 工学技術基礎」を開発しました。この科目は、工業・農業・数学・理科の教員が連携して理論と技術を結び付けた実習を行うことにより、課題に直面した際に" 自ら調べ学ぶ" 姿勢を育成することを目指しています。例えば、生物科と連携したバイオ実習では実験結果を数値化して考察することを重視しています。 2学年のSS 課題研究、3学年の SS 卒業研究へと円滑に移行させ、生徒同士が特性を生かし合える探究カリキュラムを構築していく計画です。

SS 工学技術基礎(細菌培養とデータサイエンス)

発展期

課題研究

2021_0308

都道府県:神奈川県

神奈川県立横須賀高等学校

掲載年度:令和6年度

「未知に、挑もう」をスローガンに、三浦半島に拠点を置く22の研究機関と連携して課題研究を行い、科学的リテラシーと国際性を備えたリーダーを育成

同校では、全生徒が3年間を通して課題研究「Principia」に取り組んでいます。1年生は研究機関のリサーチを踏まえて全生徒が22の研究機関に割り振られ、課題研究の基礎を学びます。2年生では研究機関との連携を継続するか、校内で新たな課題を設定し主体的な活動をするかを選択します。これにより1年生で学んだ課題研究をさらに発展させ、自らの研究を深化させます。集大成として3年生では3年間の研究を論文にまとめるとともに、下級生へ指導助言を行うなど、"縦のつながり"の中で科学的リテラシーと国際性を兼ね備えたリーダーの育成を目指しています。

みんなの理科フェスティバル

発展期

企業・大学との連携

2021_0314

都道府県:三重県

三重県立松阪高等学校

掲載年度:令和6年度

SSH小学生講座として、三重大学教育学部及びアドミッションセンターの協力を得て、同校2年生が小学校で理数科目の授業実践を行っています

同校では、三重大学のアドミッションセンターと連携して、教育分野への進学を希望する生徒が、松阪市立第五小学校で理数科目の授業実践を行っています。この実践では、児童の興味や関心を引き出すことが目標です。具体的には、新たに統計サイト「キッズすたっと」を活用し、児童に統計データを扱わせ、そこから気付きを共有し、深める授業を行いました。授業を行った生徒は、児童の理数への理解がこれまで以上に深められたことを実感しました。今後も大学との連携を継続しながら他の小学校にも広め、松阪地区の小学校における理数教育の発展に寄与していきます。

情報室において授業で使用する統計サイトを操作する様子

重点枠

広域連携

2021_0317

都道府県:奈良県

奈良県立青翔高等学校・青翔中学校

掲載年度:令和6年度

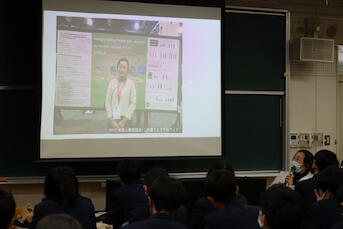

相互評価活動を基軸とした全教科・科目の探究的な学びの充実と授業改善について、全国の連携校との共同開発

全国の協力校とともに「スーパーサイエンス授業改善ネットワーク」を組織し、同校が推進している探究的な学びに関する授業改善の方法や相互評価について共同研究を行っています。令和5 年度は7回のWeb会議に加え、8月には全国から各校の担当者が集まり拡大会議を実施しました。また、11月に「探究的な学びに関する授業改善シンポジウム」を開催し、同校及び協力校の実践報告や学識者による講演を行いました。また、生徒意識調査及び同校が独自に開発した「ジェネリックスキルテスト」により客観的に生徒の変容を見取る取組も行っています。

第3回探究的な学びに関する授業改善シンポジウム

発展期

地域との連携

2021_0321

都道府県:大分県

大分県立日田高等学校

掲載年度:令和6年度

地域の課題解決を目指す「水郷ひた学」の授業において、一般社団法人、日田市のコーディネートや支援のもと、地元のあらゆる資源と連携する取組

「水郷」と呼ばれる豊かな資源に囲まれた同校は地理的条件により大学等との連携に難しさがある一方で、水郷を生かして様々な特徴を持った企業や団体があります。地域の課題解決を目指す「水郷ひた学」の授業では、課題発見を目的としたフィールドワーク、解決に向けた企画案を発表する意見交換会、社会実装のアイディアを地域へ提言する成果発表会を行っています。その全てにおいて、一般社団法人のコーディネートや日田市の支援のもと多くの人的、物的資源と連携・交流する中で、探究する力や波及させる力を育成するとともに、地域の未来を開拓する人材育成を目指しています。

地元企業の方と意見交換をする様子

発展期

課題研究

2022_0402

都道府県:北海道

市立札幌開成中等教育学校

掲載年度:令和6年度

国際大会で活躍する科学技術人材の育成と課題研究への取組~国際バカロレア(IB)に基づく6年一貫の課題探究的な学習の実践~

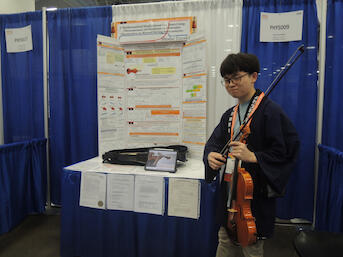

同校の生徒(田中翔大さん)が、バイオリンの演奏方法「ハーモニクス奏法」に関する課題研究で、2023年アメリカで開催された「リジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)」に出場し、米国音響学会賞1等賞、物理・天文学部門3等賞を受賞しました。同校では国際バカロレア(IB)に基づいた課題探究的な学習を推進しており、全ての教科で探究的な取組や課題を課しています。さらに中高一貫校として1年生から 6年間かけて多くの探究活動の時間を設けています。課題研究の授業だけでなく日常的に探究する環境が整っていることが、これらの成果につながりました。

Regeneron ISEF におけるポスターセッション

発展期

地域との連携

2022_0407

都道府県:山形県

山形県立米沢興譲館高等学校

掲載年度:令和6年度

社会課題を「自分ごと」として捉える!1年次「異分野融合サイエンス」での地域と一体となった体験的な学びと課題研究の深まり

同校では1年次の「異分野融合サイエンス (FS)」及び2年次の課題研究の活動を9コースに分けて行っています。「FS」では、生徒が希望するコースを選択し、それぞれの学問領域に応じた年6回のフィールドワーク研修により科学技術がどのように社会課題を解決しているのか体験的に学びます。各コースで地域との連携体制が構築されており、令和5年度は大学、地域企業や NPO法人等計24団体にご協力いただきました。課題研究でも研究支援を頂いたり、市民と「SDGs」について議論する場で同校生が研究成果を発表したりするなど課題研究の深まりにもつながっています。

地元企業でのバイオガス発電に関するフィールドワーク

発展期

国際交流

2022_0408

都道府県:福島県

福島県立福島高等学校

掲載年度:令和6年度

英国高校生と、東北大学での研究体験や震災関連施設での研修など科学を通した交流・学術活動を行うことで、世界で活躍するリーダー育成を目指す取組

英国の高校生を日本に招いて、東北、関東、関西の高校生と共に、東北大学での研究体験活動や福島県での震災研修を行う「日英サイエンスワークショップ」を6泊7日で実施しました。福島第一原子力発電所視察研修後のディスカッションでは、多種多様な視点からエネルギー問題を考え、東北大学では、実際の研究活動を体験し、その成果を発表することで、国際的な研究者としての資質や能力を向上させました。研修に参加した同校生が福島県内のSSH3校による英語研究発表会の運営において活躍するなど、周囲への波及効果も大きく、系統的な人材育成プログラムの一端を担う事業です。

福島第一原子力発電所視察研修後のディスカッション

発展期

企業・大学との連携

2022_0425

都道府県:山梨県

山梨県立日川高等学校

掲載年度:令和6年度

甲州市勝沼町のワイナリーや勝沼ワイン協会、山梨県産業技術センターのデザイン技術部・ワイン技術部等との連携した課題研究によるワイン産業の活性化

周辺地域の果樹栽培に関する課題の解決には現場理解が不可欠であり、農業関係機関との連携に取り組んでいます。MGVsワイナリー、勝沼ワイン協会、山梨県産業技術センターの担当者等と、約3か月ごとに研究の進捗や今後の方向性について協議を行っています。令和5年度には、ワイン用ブドウ圃場の土壌調査を同校が、同じ圃場で栽培されたブドウから作られたワインの分析を勝沼ワイン協会が分担して行い、その関連性を研究しました。MGVsワイナリーや山梨県立産業技術短期大学校の指導の下、Raspberry Piを使った無線地温調査の方法も生徒が研究を始めています。

勝沼ワイン協会協力のもと行われたブドウの根の調査

発展期

ものづくり

2022_0427

都道府県:愛知県

愛知県立明和高等学校

掲載年度:令和6年度

「MCチャレンジ」と題したクラス対抗競技形式のものづくりイベントを行ったところ盛り上がり、生徒・参加者に大変好評でした

「MC デー」と銘打ち終日の取組として実施した令和5年度の研究成果発表会で、新たに「MC チャレンジ」として「斜面に置いたときに遠くまで転がる多面体を厚紙で作る」という競技形式のクラス対抗チャレンジ企画を行いました。限られた時間で設計に対する意見をまとめ、手分けして製作する活動は高度なチームワークが必要です。決勝戦は学校全体が大いに盛り上がりました。生徒 SSH 委員会を中心に企画・運営をし、どの学年も主体的に取り組み、充実した企画となりました。当日は、3年生全員に加えて1、2年生の優秀班も研究ポスター発表を行いました。(MC= 明和コンパス)

クラス対抗「多面体を遠くまで転がそう」

リーディング期

研究成果の共有・継承

2022_0433

都道府県:大阪府

大阪府立天王寺高等学校

掲載年度:令和6年度

純粋な未知への探究心を育み、あらゆる人とのディスカッションを通して「研究の楽しさ」に気づく、ざっくばらんな研究発表会を開催しています

府内の高校生等を対象に、課題研究の深化と理数系分野の興味関心を喚起するために大阪サイエンスデイを開催しています。 10月開催の第1部では、自由に研究交流や議論のできる100本を超えるポスターセッション、個別に指導助言が得られる審査、リケジョイベント、海外の招待校による発表等を実施しています。12月開催の第2部では、各校代表による研究発表会 ( 口頭発表) を開催しています。また双方の審査において、大学教員、SSH 指定校の教員、SSH指定校以外の教員等で審査チームをつくり、審査・指導助言を行うことで、高校教員の指導力向上も図っています。

審査・指導助言の様子

発展期

課題研究

2023_0510

都道府県:栃木県

栃木県立栃木高等学校

掲載年度:令和6年度

生徒の興味関心を大切にしたテーマの設定、生徒同士の議論を軸にした個人研究を推進し、発表会での全員発表、さらには学会への参加を実現

同校は、全生徒に探究プロセスを偏りなく体験させる「個人研究」を推進しています。研究を主体的に進めるための重要な要素である「興味関心に基づいたテーマ設定」を実現するため、テーマ設定に関する全体指導に併せて、一人一人の研究テーマ及び研究計画を同学年の生徒同士の議論、教職員との議論、上級生からのアドバイスを受けるなどの機会を設けています。研究の質と進捗は生徒10名、教員1名で構成されるゼミによる議論で担保されます。毎年10月に実施される研究成果発表会では、すべての2年次生が発表し、県内外を問わず多くの高校生が発表者として参加しています。

ゼミ活動における生徒同士の議論の様子

創成期

課題研究

2019_3103

都道府県:宮城県

宮城県古川黎明中学校・高等学校

掲載年度:令和5年度

併設型中高一貫校の特徴を活かした「学び合い」に、地域資源を活用して「気づき」を促し、積極的に外部発表に参加することで探究のサイクルを回しています

観察からの「気づき」を大切にして探究活動に取り組んでいます。1年次では、地域資源である世界農業遺産「大崎耕土」を活用したフィールドワーク、課題設定演習などを通して探究の基本的スキルを身につけ、単元毎に新しい班を編成してコミュニケーション力も高めます。2年次からの課題研究では、社会的価値、学術的価値とのつながりを意識して、身近な事象の中に「驚くべき事実」を見出して課題設定を行い、グループ研究として探究を進めます。その中でも希望制のアドバンスコースでは積極的に外部発表に参加し、指摘を持ち帰って改善することを繰り返して課題研究の質を高めます。

世界農業遺産「大崎耕土」フィールドワーク

創成期

他校連携

2019_3113

都道府県:東京都

お茶の水女子大学附属高等学校

掲載年度:令和5年度

同校を含めた関東近県のSSH7女子校を一堂に集め、生徒同士の交流・発表や教員同士の情報交換を通じて、女性科学技術人材の育成に努めています

女性科学技術人材育成を目的に、同校を含めた関東近県SSH 指定校(過去指定校を含む)の7つの女子校をお茶の水女子大学に招き、交流会や発表会を実施しています。8月には大学の先生による講義・実験・ディスカッションを通じて大学の充実した設備や講義の質の高さを体感したり、自分たちの研究をお互いに紹介し合ったりしながら、様々な刺激を受け、新しい気づきや深い学びを得ています。3月には研究成果を持ち寄り、発表会を通じて研究内容を深め、教員同士でもSSH の取組や指導方法に関して情報交換を行うなど、有意義な交流・共有の場となっています。

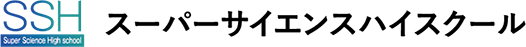

7女子校の生徒同士で実験に取り組む様子

創成期

企業・大学との連携

2019_3126

都道府県:兵庫県

兵庫県立小野高等学校

掲載年度:令和5年度

地域の資源(自然、産業、科学技術、企業・大学の取組など)を包括的に知ることで、地域に根差した独創的な探究活動を促進する試み

同校は、2年次に実施している「創造探究」の課題設定に、地元の北播磨地域の資源(自然や産業)に着目する視点を選択肢の一つとして生徒に提示しています。例えば、「酒米として全国的に知られる山田錦はなぜ北播磨地域で栽培がさかんなのか」という疑問に対して、県立農林水産技術総合センター酒米試験地を訪問したり、あびき湿原保存会による現地観察会で地域の自然や地理についての説明を聞いて疑問の解決に繋げました。地元の研究機関や地域に根差した取組、自然、産業、科学技術などを包括的に知ることで、深くて独創的な探究活動に繋げています。

山田錦の研究について酒米試験地を訪問した時の様子

発展期

評価・検証

2019_3128

都道府県:岡山県

岡山県立岡山一宮高等学校

掲載年度:令和5年度

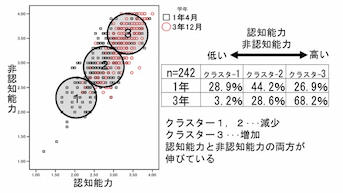

iCアンケート分析を用いたSSH事業の成果の見える化の試み~探究を通して3年間で身につける力の可視化~

高校段階で生徒に身につけさせたい力をi コンピテンシー(iC)「認知能力:情報分析活用力、論理的思考力、コミュニケーション力」、「非認知能力:自律的に行動する力、垣根を越える力」と定義し、毎年4月と12月にiCアンケートを実施しています。入学時から卒業時までの3年間の生徒iCアンケートを分析することで同校のSSHの取組について効果を可視化しました。平均値の推移とクラスター分析から3年間でi コンピテンシーが育成されていると判断できます。また、認知能力と非認知能力には強い相関関係(相関係数0.81)があるとわかりました。

クラスター分析(1年生4月と3年生12月の比較)

発展期

国際性の育成

2020_0201

都道府県:北海道

北海道札幌啓成高等学校

掲載年度:令和5年度

国内外の教育関係者、高校生がオンラインとリアルでつながり国際的な科学技術リーダーを育成する教育システムの構築

国際共同研究アカデミーでは、インド連携校とオンラインミーティングやコミュニケーションツールを活用し、共同研究を行っています。アカデミー1期生(令和4年度)は、課題発見に向けて、国内外の研究者から環境問題や生物多様性に関する講義を受け、議論を重ねました。さらに、オーストラリア連携校とは、海洋プラスチック問題をテーマに、オンラインと対面による共同研究を進めています。これらの成果は、海外及び全道高校生も参加する北海道インターナショナルサイエンスフェアにて発表し、異文化の人との協働や英語での議論などを通して、高い国際性の育成を目指しています。

大学教授によるマイクロプラスチックの講義

発展期

科学オリンピック

2020_0207

都道府県:愛知県

名古屋市立向陽高等学校

掲載年度:令和5年度

「理数」×「グローバル」×「外部連携」=国際科学科~クラス全員が科学オリンピックに挑戦!~

「国際科学科」は、①課題研究をはじめとした理数系カリキュラムの充実、②科学を英語で学び発表することを目指したグローバル教育、③外部機関との連携事業の3点に力を入れている理数科です。この学科では、2年次に全員が1つ以上の科学オリンピックに参加しています。科学オリンピックを経験した上級生が下級生に向けた講座を開くなどの自主的な勉強会も行われており、生徒にとっては授業から離れて自然科学を学ぶよい機会となっています。令和3年度には、国際科学科の3年生1名が「国際化学オリンピック」日本代表に選出され、世界大会で銀賞を獲得しました。

下級生への科学オリンピック講座(化学)

創成期

教員研修

2020_0217

都道府県:島根県

島根県立松江南高等学校

掲載年度:令和5年度

探究的な学びを全校体制で推進するために組織づくりを工夫し、探究支援の心構えを共有する研修と対話の場を設けています

同校の探究的な学びは、教育開発部で計画し、副担任が進捗状況を統括し、全教員が数班ずつ探究班のアドバイザーを務める全校指導体制をとっています。全教員を対象とした研修を年2回、4月に校内体制や支援者の関わり方等を、10月にデータサイエンスの活用方法をテーマに行います。教育開発部員と副担任が毎週行う担当者会では、①進捗状況と予定、②困り感や留意点、③外部へ繋ぐ見通しや停滞状況の打開策などについて意見交換し、『生徒が見つける』『教えすぎない』『失敗もよい、挑戦させる』など支援者としての心構えも共有しています。

教職員全体研修データサイエンス研修会(10月)

創成期

企業・大学との連携

2020_0226

都道府県:宮崎県

宮崎県立延岡高等学校

掲載年度:令和5年度

地域のものづくり企業や大学と同校が一体となって、科学技術人材を育成する、カリキュラムづくり

同校では、ユネスコエコパークと工場群が共存する立地特性を活かし、企業・大学との連携に全校で取り組んでいます。メディカル・サイエンス科では、企業や自治体等のメンター5名が学年持ち上がりで生徒研究に2年間寄り添い、教員とは異なる視点から助言を与えています。さらに普通科43班の課題研究の深化に向けて、地域の製造業の社員・研究者など、多岐にわたる講師28名及び企業OBアドバイザー8名と連携し、フィールドワークや課題研究指導に取り組んでいます。SSH事業を進展させながら、教員の時間外勤務が指定前より1日30分減ったのも外部連携の成果です。

課題研究について企業OBから助言を受ける2年生

創成期

カリキュラム開発

2021_0307

都道府県:東京都

東京都立富士高等学校・附属中学校

掲載年度:令和5年度

課題研究「富士未来学」を中心とした中高一貫理数教育カリキュラムで、挑戦力、理数的発見力、理数的解決力を備えた富士山型探究者を育成する

同校では、全生徒が6年間の課題研究「富士未来学」に取り組みます。特に、高校の全学年に理数探究を設置し、身に付けた理数の力を活用して、各自で設定した研究課題の解決に挑戦します。年2回の探究発表会では、全生徒が発表し、質疑応答は中高合同の異学年で行います。また、課題研究に必要な資質・能力を育成するための講座を、年間を通して系統的に配置していることが大きな特色です。さらに、中学校段階から相関係数や仮説検定などを扱い、課題研究への活用を推進しています。富士山型探究者の育成を目指し、全校体制で生徒の課題研究を支援しています。

富士未来学のゼミ活動の様子

重点枠

広域連携

2021_0315

都道府県:滋賀県

滋賀県立膳所高等学校

掲載年度:令和5年度

県内外の高校と連携した、AI×専門分野のダブルメジャー人材育成を目指した次世代型課題研究プログラムの開発

同校では従来の課題研究を発展させ、数理・データサイエンス・AI の要素を加えた次世代型課題研究の開発に県内外の連携校と取り組んでいます。そのために、プログラミングやAI 等について学ぶ教育プログラム、「新たな価値の創造」をテーマに大学内のオープンイノーベーション施設やスタートアップ企業等を訪ねて起業家精神等を学ぶ高大・産学連携プログラム、AI 課題研究交流会等の取組を進めています。同校と連携校が成果を共有し、新たな価値を創造する国際競争力をもった科学技術人材の育成を図るとともに、各校での探究活動の指導と評価の改善に活かしています。

ドローンを教材とした人工知能体験の様子

発展期

カリキュラム開発

2022_0413

都道府県:埼玉県

埼玉県立川越女子高等学校

掲載年度:令和5年度

~学びをつなぐ川女の教科間連携~ 教科横断的授業とアクティブ・ラーニングによる主体的な学びがもたらす、全教職員が団結する体制づくり

同校では、第Ⅰ期(平成18年度)当初から「教科間連携」をSSH 事業の柱に据え、全教科で実施(一人一連携)すると共に、多様なアクティブ・ラーニングを行うことで生徒の主体性・協働性・多様性・人間性の育成に取り組んでいます。例えば、英語の授業で生命科学に関するテーマを扱う際に、生物の先生が登場します。より専門的な学習を行うことで、深い学びへとつながっていきます。また、連携授業を公開し、県内外の教育関係者に参加していただくことで、成果の普及を図っています。今後、教科間連携の教材・教具やルーブリック評価法の共有化を計画しています。

SSH授業公開における授業見学の様子

リーディング期

研究成果の共有・継承

2022_0422

都道府県:石川県

石川県立七尾高等学校

掲載年度:令和5年度

課題研究の方法や探究活動の楽しさを中学生に伝えるミニ課題研究「マリンサイエンス」発表会をオンラインで配信

同校では、1学年理数科の生徒を対象に、金沢大学との連携事業「マリンサイエンス」を実施しています。生徒は2泊3日の日程で海産生物を採集し、それを材料にしたミニ課題研究に取り組み、ポスター発表を行います。3年前からこの発表会への参加を県内の中学校に広く呼びかけ、オンラインで発信しています。発表会では研究内容の説明だけでなく中学生からの質問にも答えます。参加した中学生はこの発表会を通し、探究活動の方法(仮説の設定、実験の方法、発表の仕方)を学んでいます。この取組により、地域の理科教育の底上げを図っています。

オンラインでのポスター発表の様子

発展期

地域との連携

2022_0426

都道府県:山梨県

北杜市立甲陵高等学校

掲載年度:令和5年度

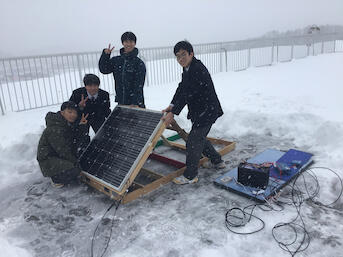

北杜市及び北杜市教育委員会による支援の下、地元地域のあらゆる資源を活かした「北杜市ちえのわプログラム」による地域との連携

豊かな自然の中に位置する同校は、地理的条件により大学等との連携に不自由があります。その一方で同校が所在する北杜市には様々な特徴を持った企業や研究施設があります。地元の恵まれた研究フィールドと人的資源を活かした「北杜市ちえのわプログラム」により、地元企業の研究者を巻き込んだ研究を展開しています。本プログラムに既に登録している、もしくは生徒自身が探索した指導者に生徒自らが依頼し、指導助言を受け、協力者を増やしています。五感を使っての活動と地元の題材を用いた研究は生徒の主体性を高めることに有効であり、探究力に加え人間力も育成しています。

北杜サイト太陽光発電所でのセル異常調査実習

発展期

他校連携

2022_0431

都道府県:大阪府

大阪府立岸和田高等学校

掲載年度:令和5年度

近隣高等学校との「探究学習情報交換会」実施を通じた、各校の探究学習における指導体制や運営方法の改善とそこから拡げ繋げる「探究の輪」

同校は、令和3年度に高等学校7校が探究学習における指導・運営方法などを共有する第1回「探究学習情報交換会」を主催しました。第2回となる令和4年度は、参加7校のうち1校の「総合的な探究の時間」の授業を他の6校の先生方が見学した後、探究学習実施における課題などを共有し改善策について意見交換を行いました。授業公開した学校では、その意見交換を踏まえて学校で初めての取組となる「テーマ発表会」を開催しました。その発表会で高評価であった1グループが、同校の課題研究発表会で発表しました。令和5年度はこうした「探究の輪」のさらなる拡大を計画しています。

第2回「探究学習情報交換会」の様子

発展期

女子生徒の科学技術人材育成

2022_0446

都道府県:佐賀県

佐賀県立致遠館高等学校・中学校

掲載年度:令和5年度

理系女子生徒を主な対象としたキャリア講演(青鵲新STEAMガールズレクチャー)を大学との連携で行い、一層の深化を目指しています

第Ⅳ期から、将来のロールモデルを提供するという狙いを佐賀大学ダイバーシティ推進室と共有し、講師選定等で連携しながら、理系女子生徒のキャリアに関する講演会を深化させています。令和4年度は、女子生徒の理系進学を促進するための将来ビジョンの明確化という視点から、仕事と出産・育児を工夫して両立させ、国内外の学会等で活躍する地元国立大学のリーダー的研究者から講演いただきました。講演を聞いた生徒からは、「同じ女性として子育てや仕事などを両立させる姿が手本となった」などの感想が寄せられ、自分の将来の姿を重ね合わせているようでした。

佐賀大学医学部循環器内科医局長白木綾医師による講演

創成期

課題研究

2018_3009

都道府県:東京都

東京都立立川高等学校

掲載年度:令和4年度

生徒一人一人が興味を基にテーマを設定して探究することで、自身の将来像を描きながら探究に必要な知識・能力・態度を身につけていきます。

1年次は興味関心に応じてゼミ形式で1人1テーマの課題研究を行います。自身の興味を炙りだして研究テーマに昇華させるテーマ設定、研究の計画・方法の検討、実験等の実施と研究計画の修正・実行、考察、成果発表を行い、要綱集にまとめます。これらを通して、論理的・批判的思考力や表現力、研究の行い方を身につけます。2年次はSSHクラスと一般クラスに分かれて、1年次の知見を基に課題研究を継続します。SSHクラスは理系的な視点でより高度な課題研究を行い、一般クラスは文理様々なテーマに取り組みます。年度末の課題研究発表会では450件近い発表が行われます。

課題研究発表会(オンライン、オンデマンドで実施)

発展期

発表会

2018_3030

都道府県:大阪府

大阪府立大手前高等学校

掲載年度:令和4年度

数学生徒研究発表会「マスフェスタ」、海外講師を招いて数学課題に挑戦する「マスキャンプ」、数学の探究を通して、全国・世界を繋ぎます。

「マスフェスタ」は、数学分野の生徒研究の発表・交流の場です。令和3年度は、北海道から沖縄県まで全国34校による計48本の発表が行われ、純粋数学、情報・サイエンスへの数学の応用など、充実した内容の発表会になりました。「マスキャンプ」は、イギリス・ドイツ・アメリカ・オーストラリアの海外講師を招き、同校生と地域の中高生が数学課題に挑戦し、英語で数学を楽しむ場です。令和3年度は、各国の海外講師と同校をオンラインで繋いで実施しました。対面式の取組・オンライン開催を織り交ぜ、全国・世界を繋いで、数学の面白さを共有していきます。

全体発表(平成29年度マスフェスタ 関西学院大学にて)

創成期

指導体制

2018_3038

都道府県:島根県

島根県立出雲高等学校

掲載年度:令和4年度

課題研究を指導する校内体制「出雲モデル」で、ICTを活用しながら情報を共有し、全教員が共通理解の下に全校生徒の課題研究を支援します。

全生徒の課題研究を全教職員参加の「出雲モデル」で指導しています。授業は図書館を活動拠点として副担任が担当し、研究班に1名の担当教員が付くほか、図書館司書や実験のベテラン教員2名も加わり、毎週全担当者が集まり研究の進捗を把握。必要に応じ外部研究機関の指導を受けます。Microsoft Teams/Office365を導入し、データ共有やオンライン会議により、生徒・教職員間、外部研究機関との連絡がスムーズになり、全体の効率化と質の向上、負担軽減につながっています。経験が浅い教員も、教職員研修やOJTでスキルアップに努めています。

研究班の生徒へ図書館司書が指導している様子

創成期

企業・地域との連携

2019_3101

都道府県:北海道

北海道滝川高等学校

掲載年度:令和4年度

地元企業と取り組む北海道滝川高等学校協働共創プログラム ~主体的に研究開発に取り組める人材の育成を目指して~

同校は植松電機株式会社と協働し、「研究開発ができる人材」の育成を目指した課題解決型授業を展開しています。企業連携は、各種センサーをマイコン制御させる衛星機体を製作し、自作モデルロケットに搭載させ打上実験を行う' 宇宙開発プログラム「缶サット」実習' から始まり、現在は惑星探査車をモデルとした『ローバー』に距離センサー等を搭載し、プログラミング制御により目的地まで自走させる課題解決実習に取り組みます。走行実験から起こりうる問題点を想定し、個人または班で議論することで、課題発見・解決力、協働共創力、挑戦力を育成します。

植松電機(株)開発担当者からプログラミングとローバー操作を学ぶ

創成期

他校連携

2019_3105

都道府県:茨城県

茨城県立竜ケ崎第一高等学校・附属中学校

掲載年度:令和4年度

数学・情報等をテーマとする探究は少ない!「MATHキャンプ」は この弱みの克服を「他校連携」と「ゼミ編成」で目指します。

同校を中心に10校で実行委員会を組織。生徒、指導者が各30名程度参加する「MATHキャンプ」には数学・情報等を探究するゼミが9つあります。1つのゼミには同じ分野をテーマとする探究グループが2つ程度所属し、その分野を大学時代に専攻した他校教師が指導を担当するようにグループを編成。これにより教師は得意な分野の知見を活かし、生徒はより専門性の高い教師から指導を受けることが可能になります。以前は合宿形式でしたが、令和2年度から実施しているオンライン形式でも充実した指導が可能なことがアンケートから判明しました。合同プレゼンテーションや講習会、交流会も好評です。

Zoomを利用して画面を共有しながらのゼミの様子

創成期

外部連携

2019_3106

都道府県:栃木県

栃木県立大田原高等学校

掲載年度:令和4年度

「志と科学的リテラシーを育む文理融合型課題研究」を目指して、 大学や外部機関、同窓会との連携を軸に全校体制で取り組んでいます。

社会の持続的な成長と発展への志の萌芽を促すために、大学や外部機関と連携した各種プログラムを充実させています。「飯舘村実地研修」では、実際に現地に赴き、被災地の現状や農業再生への取組を学ぶと共に実践的な放射線教育を行っています。また、「栃木県の電力自給率向上」を目指して外部機関の指導を仰ぎながら地方のエネルギー供給について考察を深めています。日本原子力文化財団主催の課題研究活動成果発表会では2年連続で最優秀賞を受賞しました。地方から世界を考え、国内外を問わず科学技術分野で新しい価値を創造・発信できる人材を育成していきます。

飯舘村実地研修(試料採取)

発展期

企業・大学との連携

2019_3118

都道府県:福井県

福井県立藤島高等学校

掲載年度:令和4年度

企業・大学が発揮する創造力・技術力・課題解決力の実際を学び、多面的な視野から問題構造を捉える力を養成し、課題研究の充実を図っています。

同校では、世界に羽ばたく科学技術人材を育成するため、同窓生を中心とした大学研究者や医師、企業の技術者等からなる「藤島プラットフォーム」を構築し、その支援を得て研究活動を充実させています。「先端企業講演会」では、地域の企業等14機関の研究者・経営者等を招へいし、企業の商品開発の実際について学ぶことで創造力を培います。「理工医セミナー」では、各研究者から研究内容を学ぶことにより、多様なものの見方・考え方を育みます。「研究所研修」では、原理の理解・実験・レポート作成・発表の流れを研究者から直接指導を受けることにより、研究者に必要な資質・能力を伸ばします。

若狭湾エネルギー研究センター研修の様子

発展期

国際交流

2019_3120

都道府県:静岡県

学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校

掲載年度:令和4年度

SKYSEFの開催を基軸とした連携によって、「課題研究と科学英語の授業の成果を試し、自らの成長を実感する場」を創出しています。

同校では、「21世紀の中高生による国際科学技術フォーラム(SKYSEF)」を2012年から毎年8月に、国内外で課題研究を意欲的に推進する学校(延べ204校)と連携して、開催してきました。2019年までは対面での研究発表会、国際共同プロジェクト、基調講演、文化交流等を行い、2020年からは特設サイト上での基調講演とポスター発表の動画の配信、Zoomによる口頭発表を行いました。ポスター発表における質疑応答はGoogle スプレッドシートを使用し、会期中、いつでも、時差に関係なく書き込めるように工夫しました。

特設サイト上での口頭発表とポスター発表の様子

創成期

課題研究

2019_3122

都道府県:三重県

三重県立桑名高等学校

掲載年度:令和4年度

「研究室制度」を導入し、学年を超えた対話的な学びを取り入れることで「地球の未来の先駆者となる科学技術人材」の創出を目指します。

研究室制度とは、物理・化学・生物・地学・数学・情報・医療保健・人文社会科学の8分野の研究室に、理数科の1年生~3年生が各自の興味・関心に応じて所属する制度です。異なる学年の生徒が同じ研究室で活動することで、先輩が後輩を指導するなど学年を越えた対話的な学びが促進され、科学的批判力等が高まっています。各研究室には管理職を含めた教員が研究室長として就くばかりでなく、研究者もアドバイザーとして就き、指導が受けられる体制を構築しています。このような制度によって研究内容の深化が図られ、校外の各種発表会でも毎年高い評価を受けています。

数学研究室での3年生による後輩指導の様子

発展期

高大連携

2020_0206

都道府県:神奈川県

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

掲載年度:令和4年度

同校独自の高大連携「横浜市大チャレンジプログラム」を通して、高校3年間での課題研究の成果を、進路実現につなげる取組を行っています。

課題研究の基礎を学ぶ1年次の「サイエンスリテラシー(以下SL)Ⅰ」では、12単元のうち6単元で、横浜市立大学の教員による講座があります。2年次の「SLⅡ」では、24コースのうち19コースで、同大学の教員による指導・助言を受けます。3年次の「SLⅢ」ではさらに研究を進展させます。また、横浜市大チャレンジプログラムに応募した生徒は、同大学での学びを視野に入れた指導と評価を受け、研究発表を2回行います。その中で、将来のサイエンティストとしての資質を認められた生徒は、指定校推薦と同様に同大学への進学が認められ、研究を継続します。

横浜市立大学教員によるSL Ⅰでの指導の様子

リーディング期

研究成果の共有・継承

2020_0222

都道府県:愛媛県

愛媛県立松山南高等学校

掲載年度:令和4年度

科学技術人材の育成を目指し、行政、大学、研究機関、企業等と連携して、5期20年に渡るSSH事業実績の普及活動に取り組んでいます。

令和3年度にはデータサイエンス(以下DS)関係機関に働きかけ「理数系教員統計DS授業力向上研修集会(愛媛)」を中心となって運営しました。主催者等42名、一般(生徒含む)322名が参加し、政府・自治体の施策やDS ビジネスの実際、教育指導事例に加え、国内外で一位となった生徒を含む中高生の課題研究(5本)及びその指導者の講演等、国内DS 教育を俯瞰しました。同校は企業3社と連携し、生徒が任された売場の収益アップを目指す「データマーケティング教育プログラム」等のDS 授業の取組を発表しました。令和4年度には高校生対象のDSに関するワークショップを企画しています。

売場施策作成に向け(株) フジ販促担当者と意見交換する様子

重点枠

地球規模の社会との共創

2020_0225

都道府県:大分県

大分県立大分舞鶴高等学校

掲載年度:令和4年度

"九州から宇宙を"を合言葉に、県内外の高校と連携し、国際競争の激しい宇宙ビジネスを題材に、イノベーション創出人材の育成に取り組んでいます。

大分空港が宇宙港として選ばれたことをきっかけに、同県の強みであるSTEAM 教育、宇宙ビジネス創出、広域人材ネットワークを基盤として、県内外の高校生が互いに共創する「九州スペースネットワーク(QSN)」を発足させました。QSNでは宇宙に関する様々な分野の専門家から最新の情報を得られる「スペースサイエンスカフェ」をオンラインでこれまで8回開催。参加生徒(17校から、延べ578人)は、宇宙ビジネスが自分たちにも手の届く身近な存在であると認識でき、人工衛星のデザインやビッグデータ活用法などをテーマとした共同課題研究への期待と意欲が高まっています。

スペースサイエンスカフェの様子

発展期

カリキュラム開発

2021_0303

都道府県:福島県

福島県立会津学鳳高等学校・中学校

掲載年度:令和4年度

中高一貫教育校の利点を活かした「Science 日新館構想」によって中・高・大を接続し、情報活用能力・科学的思考力を育成しています。

併設型中高一貫教育校である同校では、中学から高校までの6年間を見通した人材育成プログラム「Science 日新館構想」(「日新館」とは旧会津藩校)を推進しており、その柱の一つとして中・高・大をつなぐ教育プログラム開発に取り組んでいます。同校は平成19年度より近隣に立地する会津大学及び同短期大学部と連携協定を結んでおり、大学教員を講師に招いての講義、外国人理系留学生との英語での交流、同大学の講義聴講による単位認定を実施しています。今後、さらに連携を深め、課題研究の指導体制(メンター制)の構築にも取り組んでいきます。

大学教員によるスポット講義

発展期

ICTの活用

2021_0310

都道府県:長野県

長野県飯山高等学校

掲載年度:令和4年度

~生徒が主体的に学びを深めることができる授業~「課題研究」×「若き研究者との対談」×「わくわくサイエンス教室」

同校では全校生徒が「課題研究」に取り組んでいます。世界中の研究者とオンラインで繋がる「若き研究者との対談」は、生徒の研究発表と連携する研究者による助言指導・講演をセットで実施する取組です。助言等による最新の科学的知見に基づき、生徒が主体的に仮説設定や検証方法を考え研究をデザインできます。この取組は教員にとっても研修の機会となっており、学校全体で研究の質が向上しています。他にもICTを活用して、他校と合同で授業や研修会を開催したり、「わくわくサイエンス教室」で生徒が開発した教材を公開するなど、生徒と教員が協働しながら学びを深めています。

ICT と紙を効果的に組み合わせた授業

重点枠

広域連携

2021_0316

都道府県:兵庫県

兵庫県立尼崎小田高等学校

掲載年度:令和4年度

瀬戸内海の環境等に関して共同研究してきた府県を越えた連携校と県内の地域課題に取り組む高校とで、生徒主体の高校生サミットを開催しています。

同校では、これまでから瀬戸内海の環境等の課題に関して、府県を越えた連携校と共に生徒実行委員会をつくり、生徒が主体的に企画・運営する共同研究や高校生サミットの開催を行ってきました。さらに、多様な地域課題を持つ兵庫県で課題解決に取り組んでいる県内の高校にも、生徒主体のネットワークを広げています。また、行政機関や大学・研究機関・企業・NPO等多くの関係機関とも、ワークショップの開催やサミットでの助言、評価法の研究などで「共創」の形で連携しています。オンラインも活用し、生徒主体で地域課題解決に取り組む幅広い連携の輪を広げていきます。

地域課題ワークショップでの砕波帯ネットによる生物採集

重点枠

地球規模の社会との共創

2017_2903

都道府県:北海道

学校法人札幌日本大学学園 札幌日本大学高等学校

掲載年度:令和3年度

地球規模の課題を企業•大学•研究所などとの独自の連携によって研究を重ね、新たな価値を創造する生徒の育成を目指しています。

同校が育てたい生徒像は「世界に貢献できる人材」です。生徒は自分で設定した課題研究に加えて、重点枠テーマである地球規模の課題に対して取り組むことができます。テーマを「資源循環」「エネルギー」「気候変動」「健康・医療」「地磁気」「人工知能」「食料」の7分野に絞り、それぞれ企業や大学・研究所と独自の緊密な連携体制を構築し、継続的に研究成果を積み上げています。また道内外の高校や本校の姉妹校である海外の高校とも共同研究を行っています。令和2年度は学会をはじめビジネスコンテストなどにも幅広く応募して高い評価をいただきました。

自作キットでの太陽光発電に関する研究(連携:コープさっぽろ)

創成期

発表会

2017_2909

都道府県:宮城県

宮城県仙台第三高等学校

掲載年度:令和3年度

オンラインを効果的に活用し、課題研究における外部連携を深め、「WEB研究発表会 三高探究の日~GSフェスタ~」を開催しました。

例年多くの来校者を招き意見交換が行われるGSフェスタをWEBサイト上でも開催しました。事前に研究発表動画を作製・アップロードすると共に、他校からも発表動画を募集し、開催期間中に閲覧やコメントで事前事後の意見交換の場を提供し、円滑な運営ができました。また、東北大グローバルラーニングセンター(GLC)の理系留学生をTAとし、英語による課題研究発表の指導をWEB サイト「2020 Sanko SSH×GLC」上で実施、スライド作製から意見を交わし、当日は35名の外国人に対しオンライン会議を通して英語で発表を行いました。

英語による研究発表と県内ALT との質疑応答の場面

発展期

課題研究

2017_2940

都道府県:岐阜県

岐阜県立恵那高等学校

掲載年度:令和3年度

主体的なテーマ設定による課題研究を通して、問題を発見し探究するプロセスを繰り返すことで、問題発見能力と論理的思考力、探究力を育成します。

「問題発見能力」と「主体的・協働的に粘り強く探究する力」を身に付けるため、課題研究に生徒全員が取り組む過程で、生徒の主体性を重視し、生徒自身がPDCAサイクルを繰り返し体験します。研究の深化に必要な主体的なテーマ設定へ向けて、自ら「問い」を見つけ、第1学年においてミニ課題研究を繰り返し、1年かけて研究テーマを設定します。主体的に設定されたテーマの割合は第Ⅳ期では常に90%超を保っており、長期休業中の自由研究を含めた短いスパンの研究を繰り返す系統的な働きかけにより、生徒の主体的なテーマ設定と主体的・協働的な探究活動が活性化しています。

探究基礎講座:1年生が探究の手法を学びテーマを考える

創成期

教員研修

2017_2965

都道府県:岡山県

岡山県立津山高等学校

掲載年度:令和3年度

VGRの育成に向けた中高全体での取組 ~トップサイエンティストの基盤となるVision, Grit, Research Mind ~

同校では中高全校でVGR(Vision Grit Research Mind)の育成に取り組む環境を整え、卒業生にまで浸透しました。併設中では中高の教員がTT指導を行い、高校での研究に向け研究基礎力を育成しています。高校では多くの外部指導者と連携して発展的な課題研究を行います。課題研究指導を参考に「津高型学習指導のスタンダード」を作成し、VGR育成の視点を含む授業改善にも取り組んでいます。他には全教員が共通の視点で研究指導ができるよう、ルーブリックを活用した評価や研究指導に特化した研修会、教員が進捗状況や指導法を協議する時間の設定など工夫しています。

VGRの視点を目標に取り入れた研究授業

重点枠

広域連携

2017_2968

都道府県:香川県

香川県立観音寺第一高等学校

掲載年度:令和3年度

全国の中高校生や大学生、教員、専門家が統計探究をテーマに交流することで、「統計・データサイエンスの学びと繋がりの場」を創出しています。

同校は全国の統計・データサイエンスの探究を実施する高校とネットワークを構築し、FESTAT(全国統計探究発表会)を実施しています。FESTAT2020では、全国17の高校から38チーム、5大学から学生10名、産官学から統計・データサイエンスの専門家16名が参加しました。高校生で統計探究を経験し、進学した大学生からの応援メッセージ、研究者やデータサイエンティストによる講演と質疑応答、高校生の研究発表と学生、研究者、データサイエンティストからの質疑や指導助言、そして高校教員と統計・データサイエンスの専門家との研究協議を実施しました。

第1回FESTAT で専門家に指導助言を受ける様子

創成期

評価・検証

2018_3006

都道府県:群馬県

群馬県立前橋女子高等学校

掲載年度:令和3年度

批判的思考力テストを開発し、テスト結果から課題研究プログラム の効果と問題点を分析し、プログラムの改善を行っています。

同校では、主に批判的思考力の育成を目指して、試行錯誤を重視した課題研究プログラムを構築しています。そして、プログラムの妥当性を評価するため、批判的思考力の向上度を客観的に測るテストの開発を行っています。テスト問題は、初めはPISAをもとにしていましたが、現在は過去の生徒が失敗した実例をもとに作成しています。批判的思考力を測るには気づけそうで気づけない絶妙な問題が求められますが、生徒の失敗例は優れた教材であるためです。さらに、これによって、回答傾向から生徒のつまずきが何によってもたらされているかの分析も可能になりました。

テストの問題

創成期

ものづくり

2018_3012

都道府県:東京都

学校法人豊島岡女子学園 豊島岡女子学園中学校・高等学校

掲載年度:令和3年度

限られた環境の中で行うモノづくりを通して、理論の実装の難しさを体験し、教科学習だけでは得られない視点・能力を育成します。

同校のモノづくりプロジェクトでは、限られた制約の中で科学の理論を実装するモノづくりにチームで挑戦し、コンテスト形式で競い合います。テーマは、リニアモーターカーや生物、着想を得た飛行物の制作など多岐に渡り、毎年新しいテーマに挑戦します。他校も参加することでお互いに刺激し合い、学内だけでは得られない経験をしています。科学技術だけでなく、失敗を恐れず挑戦する気持ち、自由な発想や着想等、様々な観点が自然と醸成されていきます。コンテストでは芸術性の側面も観点に入れ、楽しみながら科学の奥深さを学ぶことができる同校独自のSTEAM教育となっています。

衝撃を吸収する車体の作成コンテスト

創成期

地区合同発表会

2018_3016

都道府県:新潟県

新潟県立高田高等学校

掲載年度:令和3年度

地域と連携した課題研究や探究型の学習プログラムの実践例を共有し、参加校の指導計画の改善や教員の指導力の向上を目指しています。

地域の素材を活かした探究型の学習を推進する同校では、同様に地域との連携により課題研究や探究学習で成果を上げている北信越地域のSSH指定校の生徒や教員を招き、合同発表会を行っています。実践発表では、先進校の学習プログラムを学び、その成果を共有することで、さらに質の高いカリキュラムづくりを目指します。また、「上越サイエンススタディ」実験交流会では、参加校の生徒・教員が、同校で実践している地域素材を活かした学習プログラムを体験しました。過去3回の実施で指定校間の交流が進み、今後のさらなるSSH指定校のネットワーク構築が期待されます。

課題研究合同発表会ポスターセッションの様子

創成期

カリキュラム開発

2018_3021

都道府県:静岡県

静岡市立高等学校

掲載年度:令和3年度

科学探究科では1年時に行うミニ課題研究を通して課題研究基礎力を育成しています。教科科目を横断して教材を開発し、現在も改良を重ねています

科学探究科(理数科)では、「探究プログラムⅠ」において1年生全員が物理/情報・生物・化学・数学の4分野のミニ課題研究に取り組みます。各ミニ課題研究では重点的に指導する項目を定め、少人数グループに担当教員を1名ずつ配して指導します。3年間通して行う探究プログラムは「Career Designプログラム」や「Science English Communication」等のプログラムとも連動させてカリキュラムを開発します。第Ⅰ期に培ったこれらの手法は、第Ⅱ期より普通科で始まった「SS探究」のカリキュラム開発にも取り入れています。

実験ノートを用いてミニ課題研究に取り組む生徒の様子

創成期

国際性の育成

2018_3028

都道府県:三重県

三重県立四日市高等学校

掲載年度:令和3年度

生徒の探究活動を英語で発表するMie SSH Research Presentation 2020 を開催し、国際性を育成しています。

同校は「三重・四日市から世界へ!新たな価値を創造する国際科学技術人材の育成」をテーマとして国際舞台で活躍するために必要となる資質・能力を育成する諸活動の研究・開発に取り組んでいます。令和3年3月27日には三重県内SSH指定校が一堂に会して研究成果を発表するMie SSH Research Presentation 2020を本校が主催して開催しました。自然科学分野、人文・社会科学分野の研究に関して、ポスター発表7本(うち同校3本)と口頭発表13本(うち同校5本)が行われました。発表と質疑応答は全て英語で行いました。

口頭発表の様子

重点枠

広域連携

2018_3034

都道府県:兵庫県

兵庫県立神戸高等学校

掲載年度:令和3年度

広域連携モデル「ひょうごSSHコンソーシアム」を組織し、兵庫五国の科学技術資源を活用して、未来のトップ科学技術人材育成に取り組んでいます。

同校を幹事校とし、県内のSSH指定校14校が管理機関の枠を越えて連携する「ひょうごSSHコンソーシアム」を組織し、兵庫五国の特色を活かしてSSH指定校が開発した、将来のトップ科学技術人材育成に効果的なカリキュラムを県内の高校生に提供する五国SSH連携プログラムを実施しています。ジオパークのある地域での地質調査、自然の豊かな地域でのフィールドワーク、地場産業に密着したプログラム、大学や研究機関と連携した講座、ICTを活用した海外との共同研究などによって、科学技術人材の育成に取り組むとともに、汎用性のあるプログラムへと改善を図っています。

共通の研究ツールGIS の講習会での成果発表の様子

創成期

課題研究

2018_3044

都道府県:長崎県

長崎県立大村高等学校

掲載年度:令和3年度

自ら考え、課題を発見し、試行錯誤しながら研究を進め、必要なスキルはその都度身につける探究活動を全学科、全学年で推進しています。

同校は1学年数理探究科に対し、学校設定科目「科学基礎」で身近な自然や現象を多元的に分析する汎理科的プログラムを実施しています。また、全校生徒を対象に「SS探究」として探究活動を進めています。探究に必要なスキルはその都度学びます。1年次は研究の基礎力養成、2年次は生徒自らテーマを設定し学級の枠を超えた探究活動を進めます。3年次は集大成として外部に向けて研究発表を行い、成果をミニ論文にまとめます。課題探究は、生徒の文化として根づきつつあり、その成果は日本物理学会Jr. セッション最優秀賞や専門雑誌掲載として現れています。

SS 探究活動の様子

発展期

カリキュラム開発

2020_0208

都道府県:京都府

京都府立桃山高等学校

掲載年度:令和3年度

グローバルサイエンス人材を育成するために授業・行事・部活動の3つのアプローチから総合的なSSHカリキュラムを開発し、全校体制で推進しています。

グローバルサイエンス人材を育成するために、授業・行事・部活動の3つのアプローチから総合的なSSHカリキュラムを開発しています。授業では探究型融合教科「グローバルサイエンス」を設置し、多くの授業でパフォーマンス評価を活用した探究型授業を実践しています。行事ではグローバル・サイエンス・キャリアの観点からSSH行事を計画し、体系的な人材育成を行っています。部活動では科学部でハイレベルな指導を行い、トップレベル人材の育成を目指しています。さらに、SSHについて定期的に校内研究を行い、全校体制でSSHカリキュラムを推進しています。

ネイティブ講師による英語プレゼンテーション指導

発展期

企業・大学との連携

2020_0211

都道府県:大阪府

大阪府立豊中高等学校

掲載年度:令和3年度

豊中市教育委員会や近隣の高等学校・大学・研究施設との協力体制を基盤とした、幅広い年代を巻き込んだ、開かれた学校づくりを行っています。

同校では、先達の知恵や知識や科学者・技術者としての輝きへの憧れを受け取るだけにとどまらず、次の世代へ引き継ぐ" みらい地域還元型" の人材育成に取り組んでいます。そのために、行政、大学、企業等の協力を得て、生徒が地域の中でサイエンスを学び、活用するフィールド作りに注力しています。具体的には豊中市と包括的な連携協定を締結し、発表会の共催や科学系クラブの交流などを実施しています。また、大阪大学の教職実践演習の実習先として学生をTAとして受け入れ、課題研究の充実を図っています。今後に向けて、課題研究と行政課題とのタイアップも計画しています。

鳴き砂の研究について大阪工業大学へ訪問した時の様子

発展期

科学系部活動

2020_0216

都道府県:奈良県

奈良女子大学附属中等教育学校

掲載年度:令和3年度

ようこそオープンラボ"理講"へ。思いついた瞬間に手を動かす。終わらない議論が始まる。

新入生の半数がその雰囲気に憧れ入部する同校のサイエンス研究会は、設置から16年間「自分だけが気づく面白さを見つけ、0からつくる」ことにこだわる伝統を培ってきました。誰でもすぐ手が届くよう道具を散りばめた部室" 理講" で学年や研究テーマを超えて語らう姿は、成果の社会的評価を超えた青春の群像劇であり、その多様性が新しい発想を生み出す鍵となります。「飛躍知」をキーワードとする同校のⅣ期SSHは、この生徒像を道標として、学校全体の探究活動を発展させる「6年一貫共創型探究カリキュラム」を構築し、未来社会の設計者を育成します。

“ 理講” で先輩の研究を見学する新入生(令和元年度)