【事例】現場視点の取組紹介

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

マレーシアの大学生と日本の高校生による国際共同課題研究の開発と普及

紹介者名:サイエンス・グローバル事務局主任 主幹教諭 栗栖 裕

1.学校の概要

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校は、「驚きと感動による知の探究」を教育方針とし、平成21年4月に開校した全クラス理数科の公立高校です。開校2年目の平成22年度にスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けて以来、令和6年度は指定第Ⅲ期の5年次を迎えています。

令和4年度からはSSH重点枠の指定を受け、「海外大学との高大接続を視野に入れた国際共同課題研究の開発と普及」をテーマに、マレーシアのプトラ大学(以下UPM)の大学生との定常的な国際共同課題研究の開発と普及に取り組んでいます。

2.UPMとの国際共同課題研究の概要・ポイント

主体的に共同研究に取り組めるよう、本校の生徒2名または3名に、研究テーマが近いUPMの学生1名を加えた3~4名でチームを構成します。6月から翌年3月までの約10カ月にわたる定常的な国際共同課題研究です。2週に1回を目安に行うオンラインミーティングに加え、7月と1月の2回実施するマレーシア研修では、UPMの研究施設を使い、対面で共同実験やチームディスカッションを行います。

高校生の研究に大学生がアドバイスをする関係ではなく、共通のテーマについて各サイドで実験を行い、それぞれの実験結果の違いについて、対等の関係の中で意見を出し合い、研究を進めていきます。指定3年目にあたる令和6年度は、他県のSSH校2校から1チームずつをプログラムに招待し、研究開発の一般化と成果の普及を図っています。

3.工夫のポイント

①持続可能な取組にするために

「本校の生徒ならきっとできる」と確信を持ちながらも、高校生と海外の大学生による共同研究は例がなく、日本の高校生と共同研究をすることのメリットを、UPMに感じてもらうことが最初の課題でした。そのため高大接続も視野に入れた定常的な連携に向けて、学校間の正式なプログラムにする必要がありました。そこで連携内容や合意事項を正式に明文化した「覚書」(MoU: Memorandum of Understanding)を両校の協議の上で作成し、調印を行いました。この作業には重点枠指定1年目の最初の半年を費やすことになりましたが、そのおかげで以後の連携がスムーズに進んだと思います。

②参加生徒の募集と選考

チームの選考には、英語試験(リスニング)も課していますが、英語のスコアは、各グループ内の最高点のみを採用しています。研究活動に高い意欲を持っていれば、英語が苦手でも、英語が得意な生徒に声をかけてチームを組むことで国際共同課題研究に加わることが可能になるように工夫しました。

4.取組の成果

令和5年度は7チーム21名の生徒が参加しました。終了後のアンケート(回答率100%)では、「英語学習的にも研究活動的にも、さらには自らの経験を深める点で非常に興味深く、そして貴重な体験となった」等の回答が多く見られ、英語を共通語とした10ヶ月間に渡る課題研究活動を通して、生徒たちは語学面でも、研究面でも大きな成長を感じていました。特に向上した知識やスキルについての回答では、「共同研究テーマに関する知識(85.7%)」に次いで「英語を使って国際共同課題研究を行うことへの自信(71.4%)」、「英語でのディスカッション力(66.7%)」が上位に入りました。

また英語4技能の中では、普段の英語の授業では伸ばしにくい「リスニング力(81.0%)」「スピーキング力(66.7%)」を選ぶ生徒が非常に多く、「国境を超えた活動に対してハードルを感じなくなった。」「普段の英語に対する勉強の意欲が格段に上がった。」など、実施後の校内での学習に好影響をもたらすこともわかりました。

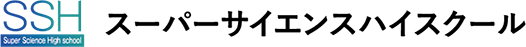

①オンラインミーティングで結果の共有

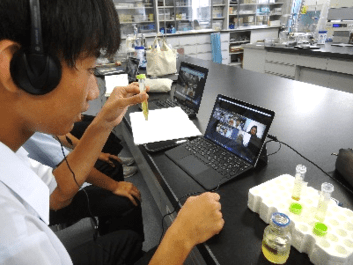

②UPMでの共同実験

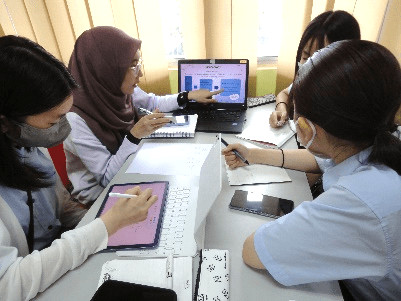

③UPMでのチームディスカッション

③UPMでのチームディスカッション

⑤UPMでのプログラムの説明(マイクを持つのが寄稿者)