プロジェクト

若者と共に創る孤独予防戦略:コプロダクションによる若者の孤独の理解と予防法の創出

研究代表者:山﨑 修道

公益財団法人東京都医学総合研究所 社会健康医学研究センター 副参事研究員

コプロダクション、共同創造、学校風土(school climate)、若者コホート、効果検証

研究開発期間:2024年10月~2028年3月

researchmapプロジェクト概要

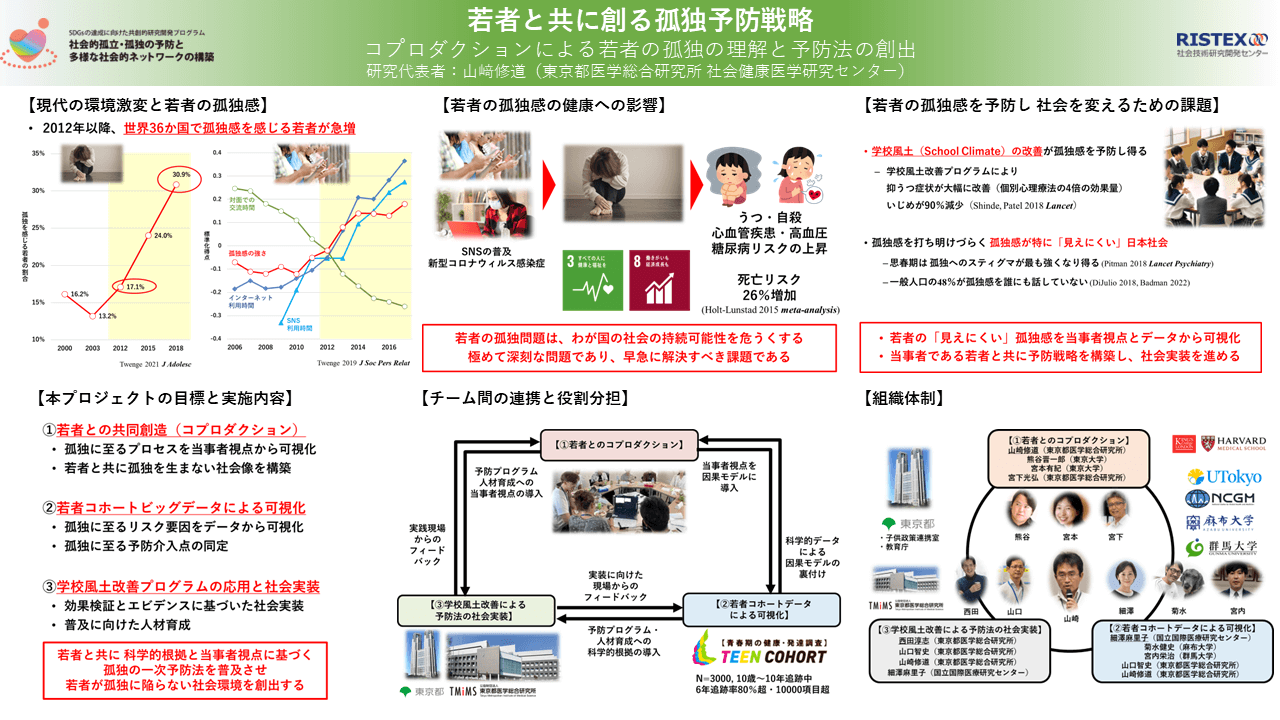

現代環境の激変により急増する若者の孤独感

現在、SNSの普及やパンデミックによる急激な環境の変化で、孤独を感じる若者が世界中で増えています。若い頃の孤独感が長期化すると、成長して大人になった後の心と体にまで悪影響を及ぼします。少子化が進む中では、社会全体の持続可能性にも大きな影響を与えるため、早急に解決する必要があります。

最新の研究では、学校の環境を改善することで、若者のメンタルヘルスが著しく向上することが科学的に証明されています。これにより、若者の孤独感が予防できる可能性も見えてきました。しかし、この取り組みを社会に実装し、若者の孤独感を予防できるようにするためには、若者の視点を取り入れ、見えにくい孤独感を可視化することが重要です。そして、若者自身と一緒に、効果的な予防戦略を構築することが必要です。

若者の「見えにくい」孤独感を当事者視点とビッグデータから可視化し、若者と共に科学的根拠にもとづいた予防戦略を普及させる

本プロジェクトでは、若者との「共同創造(コプロダクション)」という方法を使って、孤独を予防するためのプログラムを開発し、孤独が生まれにくい学校環境を作り上げることを目指しています。

具体的には、以下の3つのステップを進めていきます:

1.若者との共同創造

若者と一緒に、現代の社会環境がどうして孤独感を生み出すのか、その要因を明らかにします。そして、孤独を感じにくい社会の理想像を一緒に描いていきます。このために、若者(20歳前後)と共同研究チームを作り、質的な調査を行いながら、さらに多くの関係者と協力して社会に向けた発信を行っていきます。

2.ビッグデータ分析

3,000人の若者を10年間追跡調査した東京ティーンコホート調査(http://ttcp.umin.jp/)のビッグデータを活用し、特に学校環境に関連する要因を分析します。これにより、どのような環境要因が若者の孤独を引き起こすのか、科学的に検証していきます。そして、若者が孤独に至るプロセスを可視化し、予防できる介入ポイントを見つけ出します。

3.学校風土改善の取り組み

学校の文化的な環境である「学校風土」を改善する取り組みを実際に進め、その取り組みがどのように若者の孤独感を軽減するかを確認します。取り組みを通じて、効果的な孤独予防のノウハウを蓄積し、それを広く共有していきます。

この一連のプロセスを若者自身と共に進め、科学的根拠と若者の視点の両方に基づいた孤独の予防法を広めていきます。最終的には、孤独を感じにくい社会環境を作り、国内外の研究や教育施策にも貢献していきたいと考えています。

このプロジェクトを通じて、若者が孤独に苦しむことなく、健やかに成長できる社会の実現を目指していきます。

Q&A

- 社会的孤立・孤独の一次予防のために、本プロジェクトが目指す社会像についてもう少し教えてください。

- このプロジェクトが目指す社会像は、「若者が孤独を感じにくく、社会的なつながりを持ちながら成長できる社会」です。具体的には、学校や地域社会が若者にとって安心して試行錯誤できる場所であり、誰もが自分の居場所やサポートを感じられる環境を作りたいと考えています。

孤独を感じる原因は、個人の内面の問題だけでなく、社会全体の仕組みや環境によっても生まれます。たとえば、学校での人間関係や地域とのつながりが弱かったり、若者自身の声が社会に届かない環境だと、孤立感が強まります。そこで、私たちは、若者自身がその環境づくりに参加し、孤独感を感じにくいコミュニティを共同で作ることを目指しています。

また、学校での孤独予防の仕組みが整えば、そこを起点として、若者だけでなく、社会全体がよりつながりを持ち、誰もが支え合える環境が育まれると考えています。孤立や孤独が慢性化する前に、若者が自然と周囲とつながれる仕組みを社会全体で作り上げることが、このプロジェクトの目指す理想の社会像です。 - 上記の社会像を実現するための最大の課題(ボトルネック)は何ですか?

- この社会像を実現するための最大の課題は、孤独感や社会的孤立が「見えにくい」問題であるという点です。若者が孤独を感じていても、それが外からは分かりにくいことが多く、必要な手助けが届かない場合があります。また、本人も孤独を言葉にするのが難しかったり、周囲に助けを求めづらいという状況があります。

さらに、学校や地域社会の風土そのものを変えるためには、様々な立場の人々が協力し合う必要がありますが、それぞれの理解や認識に違いがあることも課題です。学校関係者や地域社会、さらには政策立案者まで、多くの人々が若者の孤独や社会的孤立の問題を共有し、一緒に取り組む姿勢が不可欠です。

加えて、孤独や孤立の原因は一つではなく、個人の背景や環境、社会の変化など多様な要素が絡んでいます。これらを包括的に理解し、データに基づいて具体的な改善策を導き出すことは容易ではありません。

しかし、こうした課題を乗り越えるために、私たちは若者自身と協力して孤独感を可視化し、彼らの視点を取り入れた予防策を考えるアプローチを取っています。このように、現場での声を反映させることで、より実効性のある解決策が見えてくると考えています。

参画・協力機関

- 公益財団法人東京都医学総合研究所、東京大学、国立国際医療研究センター、麻布大学、群馬大学、ハーバード大学、ロンドン大学キングスカレッジ、東京都

プレスリリース

- コロナ禍でも居心地の良い学校生活を送っている子どものメンタルヘルスは維持-平時から居心地の良い学校風土の構築が求められる-

- 思春期に男女のメンタルヘルス格差が拡大-日英両国の出生コホート研究から明らかに-

- 思春期女子のメンタルヘルス悪化と拡大する性差

実施報告書

関連リンク

- 学校の居心地向上検証プロジェクト:協定締結について

- 東京都医学総合研究所 社会健康医学研究センター 心の健康ユニット

- 青春期の健康・発達調査:東京ティーンコホート