成果概要

子どもの好奇心・個性を守り、躍動的な社会を実現する[1] 子どものこころの「見える化」

2024年度までの進捗状況

1. 概要

研究開発課題「脳の個性の評価と介入効果の評価」の役割は、自閉スペクトラム症(以下ASD)などの生まれもっての個性が、認知心理学および脳科学(例:幼児用脳磁図計)の両方で説明されるようになり、子どもの発達を客観的に見る事ができるようにすることである。子育てで悩んでいる家族が「育て方で発達障害になった」などの誤解を解消し、家庭内の不協和音(例:親の不適応や、虐待なども含む)を防ぐための学術的エビデンスを構築することが目的である。

研究開発課題「子どもに最適化した脳磁測定システムの先進的要素開発」の役割は、ASD診断システムをより安価で実用的なものにするために、光ポンピングセンサー(OPM-MEG)の幼児への応用可能性も検証する。

2. これまでの主な成果

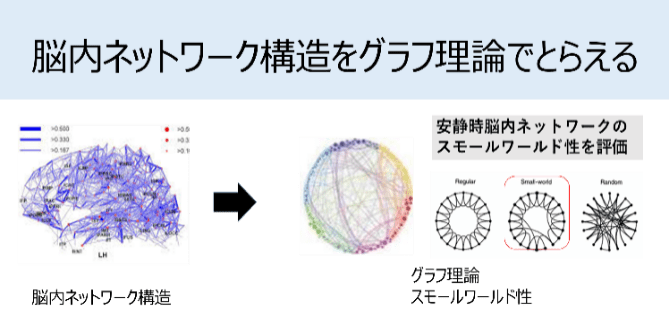

「脳の個性の評価と介入効果の評価」子どもの個性を反映する脳指数をえるために、脳内ネットワーク特性を、グラフ理論を活用して分析してきた。

この解析手法により、ASD傾向のある子どもたちは、定型発達児と比較して、スモールワールド性が低下していることを報告してきた(Shiota et al. 2022 Front Psychiatry)。

さらには、ピークα周波数(PAF)と視覚入力反応性を組み合わせた特徴量で、新規の分類モデルを構築しつつある(Kameya et al. 2024 Front Psychiatry)。また、簡単な心理テストとの組み合わせにより、脳磁計の診断精度は、感度特異度ともに90%を超えることを確認(生物学的指標としては幼児では前例が無いレベル)し、現在学術論文の執筆中である。

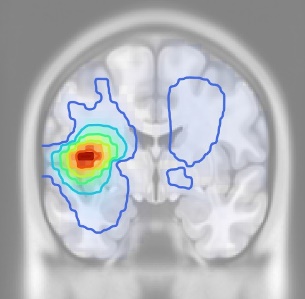

「子どもに最適化した脳磁測定システムの先進的要素開発」については、最新世代のOPMセンサ(Quspin社製QZFM Gen.3)を用いて、成人被験者において聴性誘発反応等の感覚反応を検出した。さらに、センサー位置と脳構造データとの位置合わせ法を構築した上で、12台と従来MEGと比べてかなり少ないセンサー数でも情報を有効に生かす推定アルゴリズムを採用することにより、脳内の活動発生場所を特定することに成功した(左図)。また、子どもの計測を見越して計測時の体動を許容するための磁場勾配制御システムの開発にも取り組んでいる。実際に国内で初めて小児で聴覚誘発反応・安静時律動の計測に成功している(論文投稿中)。

3. 今後の展開

幼児期の発達障害の脳機能研究において、我々は世界を先行している。これまでのデータを活かし、引き続き、子どもに適した脳磁計測のためにOPM計測の最適化を進めていく。

現在、金沢大学では急遽、企業からの寄付と大学の支援を受けて大学病院にシールドルームを移設する工事をしている。世界で唯一の装置であった当施設(親子デゥアルシステム)により収集した脳機能データを生かし、今後世界的に展開されるOPMによる母子同時測定についても、当事者視点の臨床研究で世界をリードしていきたい。