成果概要

東洋の人間観と脳情報学で実現する安らぎと慈しみの境地[3] 社会実装

2024年度までの進捗状況

1. 概要

仏教文献の調査を進め、スマホアプリを用いて社会実装するため、瞑想内容の大枠を策定し、また、仏典で言及される煩悩から見た人間のタイプ分けと、タイプごとに行うべき初歩的な瞑想を策定しました。これは、個性に応じた瞑想の選択を行うために必要な工程です。並行して、介入実験を行うためのアプリ“MiruApp”の開発作業も進めました。MiruAppは、個性に応じた瞑想手法のガイドを提供するほか、瞑想実践による効果を測定する機能を備えています。さらに、コース瞑想プログラムのナレーションをすべて完成させ、また実験デザインを策定して予備実験を実施しました。予備実験の実施により、次年度以降に計画している本実験に用いる指標選定が進みました。

2. これまでの主な成果

研究開発課題1:仏教文献調査と瞑想デザイン

- (1) 瞑想アプリのナレーション等のコンテンツ作成

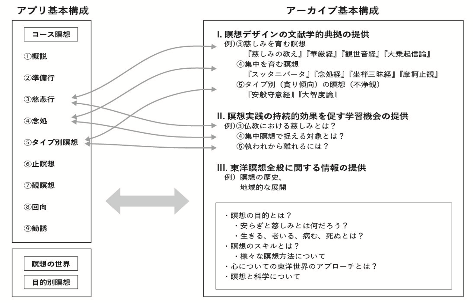

- 瞑想アプリでは、第一に心の自動思考(=拡張性)の抑制を目的に、「気づき」を基礎として重視し、同時に「慈しみ」の涵養を目指す21日間のコース瞑想を提供します(図1)。本瞑想アプリの特徴である、人のタイプに応じた瞑想コースの4種類(貪り、怒り、愚かさ、偏りなし)を作成し、伝統的な瞑想実践を踏まえた内容、順序、構成において作成しました。また、全期間を通して慈しみを養うための瞑想実践を取り入れました。さらには、東洋の人間観における多様な瞑想、目的別の瞑想も提供し、「孤独/不安」、「前向き」等の研究開発目標の実現を目指しました。加えて、これらの瞑想アプリの内容と東洋瞑想アーカイブとを連動させるための具体的な仕様について策定しました。

- さらに、アプリでの瞑想実践の効果を実証し、信頼性を向上させるために、生体情報・DBM(デジタルバイオマーカー)を利用した検証方法を検討し、予備実験を実施しました(山本義春PI(東大教育学部教授)との連携。下記参照)。仏教文献では顔の表情や他者への言葉遣い等に関する記述が多数確認されます。そこで顔の表情、声色、インタビューの回答内容を対象とした新たな分析方法を持つ、ライプニッツ・レジリエンス研究所(ドイツ)のKalisch教授及びPuhlmann博士との共同研究の在り方の協議を進め、6月に予備実験を行いました。

- (2) コンテンツ作成に必要な瞑想リテラシーのアーカイブ作成

- 瞑想の向上と実践への動機付けによりアプリでの実践の持続的効果の促進を目指すため、伝統的な瞑想実践に関する情報とそれに基づく解説、現代の科学的な瞑想研究の知見や考察などの情報を整理し、提供の準備を開始しました(図1)。

研究開発課題2 スマホアプリによる大規模介入実験

- (1) 瞑想介入アプリ“MiruApp”の開発

- 2023年度中に開発された大規模瞑想介入用スマートフォンアプリのプロトタイプを用いて、予備実験を行いました。プロトタイプ版の介入アプリをもとに、瞑想介入アプリ“MiruApp”を開発しました。「からだの感覚や思考を“観る”」、あるいは、「どんなことが起こるか、やって“みる”」といった、瞑想実践に必要となる“Miru”をアプリの名前に込めました。MiruAppは瞑想をガイドする機能のほか、その効果を測定するための機能を備えています。MiruAppは本プロジェクトを完遂するために必須となるものです。のみならず、将来MiruAppが瞑想介入研究のプラットフォームとして国内の研究者に広く使われることで、瞑想研究の発展に貢献することが期待されます(図2)。

- (2) 予備実験の実施

- 昨年度に続き、予備実験を実施しました。10日間の瞑想研修への参加者を対象として実施し、使用予定の指標や実験デザインについて、所感や問題点を再度確認しました。昨年度よりも長期間の瞑想実践と測定の期間を設けています。昨年同様、不安の改善など、想定通りの結果を得ることができました。また、昨年度に確認できなかったポジティブ気分の改善についても、今年度には確認できました。より適切な指標を使用したことが功を奏したと思われます。

3. 今後の展開

瞑想の系統整理のため、文献調査を引き続き行います。道教やキリスト教などの仏教以外の具体的な瞑想指導ナレーションの作成に取り組んでいきます。並行して大規模介入研究を開始します。さらに瞑想実験においてライプニッツ・レジリエンス研究所のKalisch教授及びPuhlmann博士との共同研究を継続します。