成果概要

大規模自由度場のアクチュエータ位置最適化[3] 気象シミュレーションによる最適化アクチュエータ配置の評価方法構築

2024年度までの進捗状況

1. 概要

この研究項目では、最適化したアクチュエータ位置での入力により、気象場がどの程度改変できるかを評価するための気象シミュレーション技術を構築します。このプロジェクトで改変・制御しようとする気象場は、線状降水帯などの極端気象です。このような現象は、現在の技術では計算機上で再現すること自体が容易ではなく、現象自体も活発に研究されている状況にあります。そのため、気象シミュレータ上で極端気象場に入力を加えてその効果を検証するには、まずは極端気象をある程度現実的に再現する必要があります。また、気象モデルは様々な選択肢がありますが、それぞれ特徴が異なるため、どの気象モデルを選択するかも重要な点です。本項目では、利用する気象モデルや計算に必要な境界条件や計算領域の大きさ、解像度などの様々なパラメタを明らかにし、現実的な計算コストで極端気象を再現してアクチュエータによる入力の効果を適切に評価する方法を構築します。また、当プロジェクトで開発したアクチュエータ位置最適化手法を気象シミュレータ上で適用し、その効果を検証します。

2. これまでの主な成果

これまでに、最適化したアクチュエータ位置で介入することでランダムに選択した位置で介入した場合よりも大きく雨量を変化させられることをシミュレータ上で確認しました。気象モデルとしては、主に米国のNCAR (National Center for Atmospheric Research)を中心に開発されたWRFPLUSを用いています。これは、WRFPLUSには入力に対する感度を計算する典型的な手法で必要な随伴モデルが用意されており、当プロジェクトで開発しているアクチュエータ位置最適化手法も随伴モデルの利用を前提としたものであるためです。

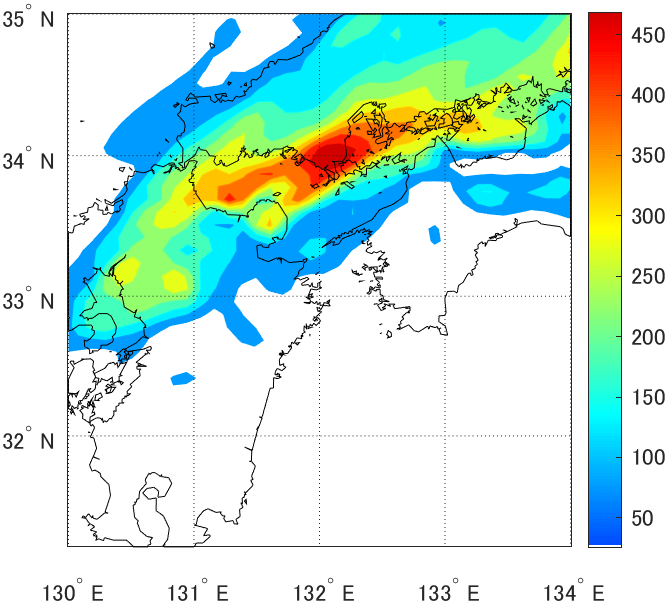

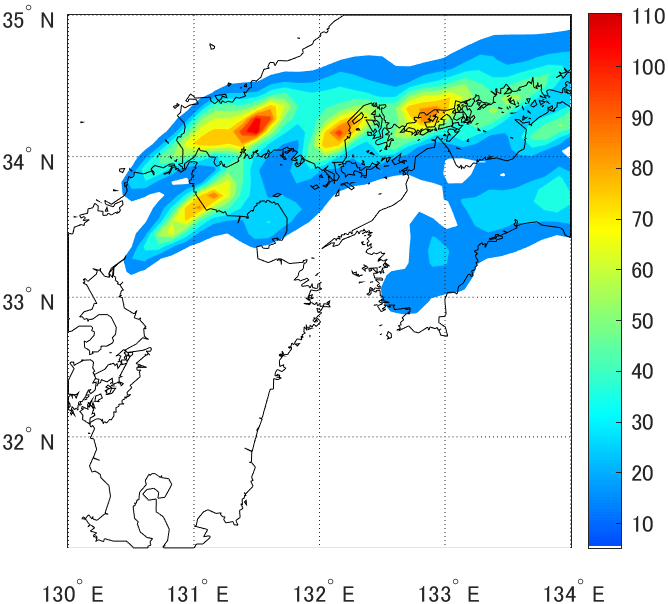

図1は2018年7月に西日本で発生した集中豪雨に対して介入を行った例です。7月5日の正午に8地点の地表水蒸気量を削減する介入を行い、6時間後の雨量をどれだけ変化させられるかをシミュレーションしました。介入を行うためのアクチュエータ配置はランダムに決定した配置と、開発した手法により選択した6時間後の雨量をより大きく変化させる配置を適用しました。

図1:2018年7月に発生した西日本豪雨を対象として、7月5日の正午に数地点の地表の水蒸気量を10%削減して得られた6時間後の積算雨量分布

図1に示すように、ランダムに選択した位置で介入した場合の雨量変化は1 mm程度ですが、最適化された位置で介入した場合の雨量変化は10 mm程度であり、より大きな変化を作り出しています。

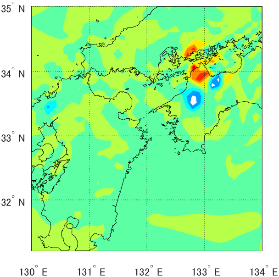

図2はアクチュエータ位置の選択方法による違いを統計的に評価した結果であり、縦軸が確率密度関数で横軸が場全体での雨量の変化量です。赤色が最適化された配置の結果で、青色がランダム配置の結果です。最適化された配置の場合はランダム選択した場合に比べて確率分布が右側に位置しており、高い確率で大きな変化量を実現できることが示されました。この傾向は水蒸気削減量を1%に設定した場合でも10%に設定した場合でも同様です。水蒸気量を10%削減する場合はランダム配置と最適化された配置の差が更に大きくなります。

図2:ランダム配置(青)と最適化された配置(赤)により得られる雨量変化の確率分布(アクチュエータ数8点)

また、構築した低次元モデルにより最大雨量地点の雨量を削減する入力を決定する手法も構築しており、それを適用することによりシミュレータ上で実際に最大雨量を削減できることも確認済みです。

3. 今後の展開

今後は、集中豪雨が発生する複数の異なるシナリオにおいて、シミュレータ上で再現した極端気象場に対してアクチュエータ配置を最適化し、望む状態へ制御できるかを検証する計算を行います。さらに、同プロジェクトの別テーマで開発を進めている、時々刻々と入力を行うことができる場合に対応した最適化手法を気象場にも適用し、より大きな制御効果が得られるか検証していきます。また、入力により気象場が変化するメカニズムを調べることで、より効果的な介入方法の検討などが可能になると期待されます。