成果概要

ナノファイバー共振器QEDによる大規模量子ハードウェア[1] 原理実証、[4] 大規模化・分散化、[5] 社会実装、[7] 次世代共振器開発

2024年度までの進捗状況

1. 概要

ナノファイバー共振器QED技術は、大規模化に適した中性原子と、光ファイバーネットワークを介して分散化に適した光を用いたハイブリッドシステムを採用した、新しい形式の量子コンピューターハードウェアとして期待されています。本方式の原理実証を進めるとともに、大規模化技術と分散化技術を並行して開発します。同時に、この新形式の量子コンピューターシステムを社会に実装するためには、高稼働率と長期安定運用が不可欠です。そのため、ナノファイバー共振器QED系および周辺装置の技術的安定性を向上させ、産業や科学研究での実用化を目指します。また、クラウドベースのサービスを通じて量子コンピューティングパワーを提供することで、広範なユーザーがアクセス可能な量子計算サービスの提供が期待されます。さらに、本方式の性能を飛躍的に高める次世代共振器の開発も進めていきます。

2. これまでの主な成果

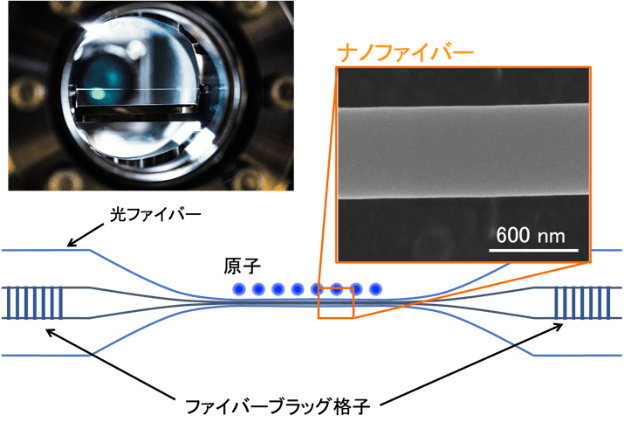

原理実証においては、ナノファイバー共振器の表面近傍に光ピンセットでトラップした単一原子を収容し、共振器との結合を実証しました。また、量子ゲート等の基本要素技術の実証を進めています。一方で、ナノファイバー共振器は製造時の個体差に加え、長期使用による性能劣化も避けられないため、高性能な共振器を選別し、適時交換することが極めて重要です。これに対応するため、保管技術を開発し、複数の共振器から最適なものを選定して、短時間で交換できる運用体制を確立しました。

大規模化に向けて、最大1,000個の単一原子を一次元アレー状にトラップし、ナノファイバー共振器と結合させる技術の開発を進めています。そのために、1,000個の光ピンセットトラップを直列に高密度で形成する光学系の構築に成功しており、現在はそれらのトラップに単一原子を効率的にローディングする技術の開発を進めています。

分散化においては、複数ユニットを接続し分散化技術を実証するため、同一設計の原理実証機を2台並行して構築しています。

社会実装においては、高稼働率、かつ長期運用技術を確立するとともに、クラウドシステムの開発により本方式のNISQ量子コンピューターを社会実装する目標に向け、クラウド用ハードウェアを設計すると共に、試作機開発を進めてきました。ナノファイバー共振器を核とし、中性原子を量子ビットとして用いる量子演算ユニット(QPU)と、異なるQPU間を光ファイバーネットワーク経由で接続することで、物理的に離れたQPU間での協調動作や量子情報の転送を可能とする分散型の量子計算環境が実現されます。そのためには、量子・古典情報の両方を正確かつ同期的にやり取りするための量子・古典インターフェイス機能の実装が不可欠です。これまでに、各QPUをモジュール化することで、一元化された制御システムの考案・設計を行い、原理実証機への導入、および性能評価を実施し、実用性を検証しました。また、長期運用に向けて、QPUを構成するレーザーや制御装置などのリモート制御化と自動安定化システムの試作機の開発・動作確認を完了しました。

次世代共振器においては、従来のナノファイバー共振器と比較して圧倒的に広帯域な新規構造の共振器を開発しており、試作段階で107台の極めて高い共振器Q値を得ることに成功しました。

3. 今後の展開

原理実証においては、ナノファイバー共振器QED方式量子ハードウェアの基本要素技術の実証を進めます。

大規模化においては、1ユニットあたり最大で1,000個の単一原子を収容できる技術の開発を進めます。

分散化においては、複数のナノファイバー共振器QEDユニットの接続実証を進めます。

社会実装においては、原理実証機を用いた長時間運用テストを通して、実践的な問題に対しても対応可能なシステムの堅牢性の実現に向けた改良に取り組みます。

次世代共振器においては、従来のナノファイバー共振器と同レベルの低損失性を有しながら、圧倒的に広帯域な共振器の実現を目指します。