成果概要

未知未踏領域における拠点建築のための集団共有知能をもつ進化型ロボット群[2] 個体進化および群共進化機能の実現

2024年度までの進捗状況

1. 概要

この研究開発項目では、研究開発項目3で開発する小型ロボット群のために、AIによる協調行動に必要な仕組みを研究します。このロボットは宇宙で活動するため環境適合も必要です。また、未知で変化がある想定外の状況に対応できるように、ロボットやAIが進化する仕組みを研究します。これらを実現する小型制御装置として開発していきます。

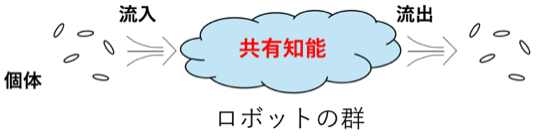

ロボットの複雑な動作は、小さな機能部品(低粒度なモジュール)の組合せです。その小さな部品をロボット内部でいろいろに組換えることで、様々な機能を実現できれば変化が生み出せ、その変化がロボット個体の進化へと繋がります。ここでは進化を良い変化の仕方と位置づけ、そのための機能の組換えと制御の仕組みを研究します。また、複数いるロボットたちが、ネットワークを通じて互いがもつ機能部品を内部機能で相互に使うようになれば、自分にはない能力を獲得し、仲間と協力・分担して集団としての機能が創り出し、集団(群)として共に進化(共進化)が可能になります。そして、この集団で創り出した機能の上に研究開発項目1によるAI情報処理を実現すると、「ネットワーク知能」というロボット群の中の知的な存在としての動作となります。

一方、月の環境は、放射線が飛び交い200度以上の大きな温度差があるため、ロボットには過酷で内部の制御装置に誤動作や故障を生じるリスクが高い状況です。また、一般に制御装置は処理速度に比例して発熱が増えるため、冷却対策により宇宙仕様では大型化し低速動作になりがちです。このため、宇宙ロボットでは、地上に比べて出来ないことが増え、開発が困難になります。そこで、その解決のため、制御装置での処理法を変更し、ロボットの動作実現に着目した処理法の設計および機能組換えの仕組みを用いて、宇宙ロボット、特に小型ロボットのための低消費電力で小型な制御装置を実現します。

2. これまでの主な成果

最小実行単位となる低粒度な機能モジュールを繋ぎ合わせ、入れ替え、追加、削除などの接続構造によりロボットの行動を作り出せる仕組みを設計しました。そして、より粒度の高い複雑な機能を構成できるようにしました。また、搭載タスクを構成・変更し、データフローを制御・監視できる管理運用ソフトウェアを試作しました。30種ほどの低粒度モジュールから10個のモジュールを接続して、機能タスクの高粒度化が可能だと確認しました。そののち、高粒度な3つ程度のタスクを構成してロボット上で動作可能だと、シミュレーションとロボット実験で確認しました。また、接続共有メモリ上の入出力情報、データフローなどの動作情報の収集および解析、構成タスクの動作と速度より、設計が有効に機能していると確認しました。

さらに、設計した仕組みを動作させるため、FPGA(Field Programmable Gate Array)デバイスを利用し、搭載機能を並列に実行して更新できる様に、内部アーキテクチャなどを検討して基礎設計を行いました。また、機能共有ネットワークの通信システムの基礎設計および初期実験を実施しました。そして、検討をもとに、進化型制御装置を試作し動作試験を行いました。

3. 今後の展開

低粒度機能モジュールから高粒度タスクを構成し、実行可能な進化型制御装置の開発試作を継続していきます。そして、この装置を各ロボットに実装し、個体の進化実現を目指した機能更新(変化)を実現します。また、群の共進化機能の実現のために、ロボット間で情報ネットワークを構築する通信機能と通信装置を開発して試験します。

構成されたネットワークを介してモジュールを共有し、共有モジュールを含んだタスクの構成による行動実現ができるようにします。また、共有モジュールによりネットワークを介して接続、構築、実行される分散共有アプリの実現インフラの構築を進めます。さらに、進化機能の実現に向けて、ソフトウェアレベルでのモジュール接続機能の実現スキームを構築します。また、群の中心を指定する電波方式による位置共有機能とデータ通信機能を、UWB(超広帯域)無線通信方式を利用して両立して実現し、探査状況の把握などができるようにします。そして、ロボット群にこれらの制御装置を搭載し、複数のロボットによる協調動作の実現に進みます。さらに、開発した制御装置を宇宙仕様化して探査ロボットのフライトモデルに実際に搭載します。そして、多様な宇宙利用に向けた検討も進めます。

これらロボットの個体と群の進化機能および集団共有知能「ネットワーク知能」が長期に渡る難環境での新旧ロボットの入れ替えや世代を越えた生き延びを実現し、ロボット群が目的を達成できる様になります。