成果概要

人とAIロボットの創造的共進化によるサイエンス開拓[3] 困難な環境でも変幻自在で適応、諦めないAIロボット科学者

2024年度までの進捗状況

1. 概要

優れた科学者は、実験がうまくいかなくても諦めず、創意工夫しながら実験を完遂します。そのような科学探究を可能にする諦めないAIロボット科学者に必要な能力を開発します。

- AI予測不能で困難な状況でも、AIがロボットの身体構造や動作を工夫し、突破口を見出す。

- ロボット同士が協調し、変化する環境に柔軟に対応する。

- 人間が立ち入れない宇宙や深海などの極限環境においても科学探究を可能にする。

2. これまでの主な成果

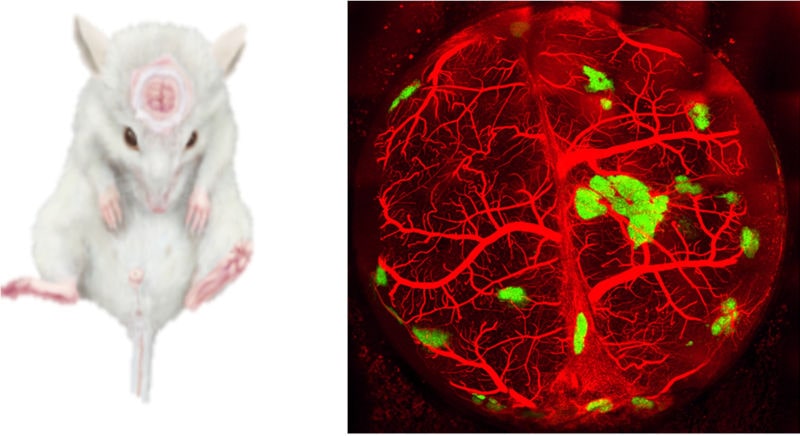

AIロボット科学者には、人間が立ち入ることができない環境、例えば、バイオハザード環境、深海、宇宙などでも、科学探究を行い、未知の領域を開拓していくことが期待されています。このような極限環境での実験やライフサイエンス分野における実験のサンプルは希少であることが多く、操作に失敗したら次のサンプルを、というわけにはいきません。しかし、従来のロボットは人間の助けなしに失敗から復帰できませんでした。

そこで、フィジカルAIによって、ロボットの身体構造や戦略を工夫し、ロボット自ら創意工夫するための方法を開発しています。人間では身体構造を変えることはできませんが、ロボットは組み替えられますので、臨機応変な対応が可能になります。

科学実験では、微小物体の把持や移動が頻繁に行われます。このような標準的な操作について、ロボットが自らの失敗を認識して、成功するまで動作を工夫することができるフィジカルAIを開発しました(谷口PI)。これは、貴重なサンプルを無駄にすることなく、実験を完遂するうえで不可欠な技術です。

また、ロボットがロボットを組み立てて、動きを創意工夫するためのフィジカルAIと対応するロボットモジュールも開発しました(岡田PI)。タスク自体が途中で変わってしまった時、ロボットの一部が故障してしまった時などに、ロボット同士が協力して部品をやり取りすることができます。極限環境など、リソースが限られた環境でも、柔軟に対応しながら実験を完遂することができます。

これらのAIを活用しながら、実際の実験操作を研究するためのロボット・プラットフォームとして、微細かつ柔軟なモデル生物などを扱うプラットフォームと試験管などの理化学実験器具を扱うプラットフォーム、および、それらのデジタルツインを開発しました(原田PI)。

特にライフサイエンス分野では、AIを鍛えるための膨大な実験は時間やコストが非常にかかり、倫理的問題を伴う場合もあります。そこで、このデジタルツインを活用してAI開発を行っています。

また、数理基盤によってAIが扱うデータに構造を与え、ロボットの制御性能を大幅に向上しました(松原PI)。

3. 今後の展開

フィジカルAIは、多様なロボットに搭載可能な形で開発されています。繰り返しタスクしかできないロボットがロボットらしく創意工夫することができるようになれば、人間の科学者には不可能な探究が可能になります。人間の科学者の相棒として、極限環境での科学を担うための社会実装を進めていきます。

また、これらの技術は、これまでロボット化が困難であった非定型タスクや微小・柔軟な対象物へのタスクのロボット化・自律化にも貢献します。AIロボット駆動科学を推し進めつつ、広く社会展開を目指していきます。