成果概要

ウイルス-人体相互作用ネットワークの理解と制御[3] 包括的理解のための技術開発と数理解析、AI・情報解析基盤

2024年度までの進捗状況

1. 概要

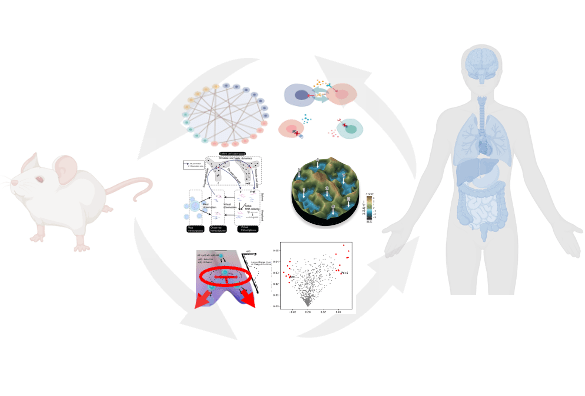

ウイルス感染後の重篤な病態変化を未然に防ぐためには、発症前段階(未病)における宿主の応答ネットワークを把握し、超早期での予測・介入を可能にする必要があります。本プロジェクトでは、SARS-CoV-2、インフルエンザウイルス、RSウイルス、アルボウイルス、出血熱ウイルス、慢性肝疾患ウイルスなど、多様なウイルス感染モデルをin vitroおよびin vivoで構築し、感染後の免疫応答・病態形成に関わる宿主側ネットワークをオミクス解析およびイメージング技術で可視化・定量化してきました。2024年度には、得られた高次元データを数理科学・情報科学と統合し、病態の多様性を統合的に理解するための分類基盤の構築に取り組むとともに、ヒト臨床データとの連携解析を通じて、動物モデル成果の臨床応用に向けた展開を加速させています。ウイルス感染による「発症」と「重症化」の分岐を理解し、未来の感染症対策や精密医療に資する知見の創出を目指しています。

2. これまでの主な成果

イメージンググループでは、オルガノイド、組織、個体レベルにおけるウイルス感染後の宿主応答を、1細胞解像度で可視化・解析する技術基盤の確立が進展し、高分解能ライトシート顕微鏡や超解像顕微鏡を用いた3次元ライブイメージングにより、臓器内でのウイルス拡散と免疫応答の時空間的変化を動態的に捉えることが可能となりました。また、多重RNA-FISHおよびMERSCOPEを用いた空間トランスクリプトーム解析により、ウイルス感染モデルにおける炎症関連分子の局在が明らかになり、新たな重症化機構が提唱されました。さらに、病理標本に対応した技術や電子顕微鏡解析によって、アストロサイトにおけるウイルス粒子や神経関連分子の可視化が実現しています。これらの技術は、疾患進行の時系列モニタリングに活用され、将来的な臨床応用への基盤形成に寄与しています。

数理グループでは、複数のウイルス感染モデルに対して、scRNA-seqやプロテオーム解析等の高次元データを用い、感染応答の分子ネットワーク解析と病態層別化に向けた数理モデルの構築を進め、ウイルス種を超えた共通治療標的の可能性が示されました。臨床データとの統合解析により、未病状態の理解や重症化予兆マーカーの抽出・予測精度も向上しました。さらに、mpox感染ではPCRによる伝播リスク評価に基づき、隔離期間を最大1週間短縮可能なシミュレータを開発し、安全かつ柔軟なガイドライン策定に貢献しました(右図)。

3. 今後の展開

今後は、ウイルス感染に対する宿主応答の時空間的可視化と数理モデリングをさらに統合し、病態の層別化と予測精度の高度化を図ります。オルガノイドや動物モデルを用いた高解像イメージングにより、感染局所での細胞間相互作用や免疫反応のリアルタイム解析を深化させ、未病から重症化に至る過程を多階層で追跡可能な技術を確立します。

また、感染モデル横断的に蓄積されたオミクス・イメージング・臨床データを統合し、AI・深層学習を活用した予測モデルを開発することで、個別化医療や次世代感染症制御戦略の構築に資する知見を創出していきます。ヒト臨床データとの連携解析もさらに強化し、動物モデルで得られた知見の実装性を高めるとともに、ウイルスを超えた横断的な病態理解と治療介入基盤の構築を目指します。