成果概要

生体内ネットワークの理解による難治性がん克服に向けた挑戦[2] 患者生体データの統合解析と検証に向けた技術開発

2024年度までの進捗状況

1. 概要

患者生体試料バンクを活用することにより、親由来のゲノムデータに加え、病変部位における遺伝子変異や遺伝子発現を始めとした様々なデータ「多階層データ」を得る事ができます。しかし、その活用技術は極めて未発達なのが現状です。本テーマでは、患者由来の「多階層データ」から、発症プロセスにおいて鍵となる分子やネットワーク(分子及び細胞・組織・臓器ネットワーク)をあぶり出すための、統合的解析手法を開発します。

患者試料は微量なので、実験材料としては大きな制約があります。これを克服する為に、本テーマでは、動物モデル及び患者オルガノイドモデルの更なる進化をめざします。患者オルガノイドを使う事により、薬剤や遺伝子変異に対する生体応答の解析が初めて可能となります。また、個人に最適な薬剤選択系としての大きな可能性も秘めています。

イメージング技術は経時的なデータの取得に加え、将来的に非侵襲的な診断に繋がる可能性を有しています。本テーマでは、イメージング技術(センサーやプローブ)の開発を進めます。

2. これまでの主な成果

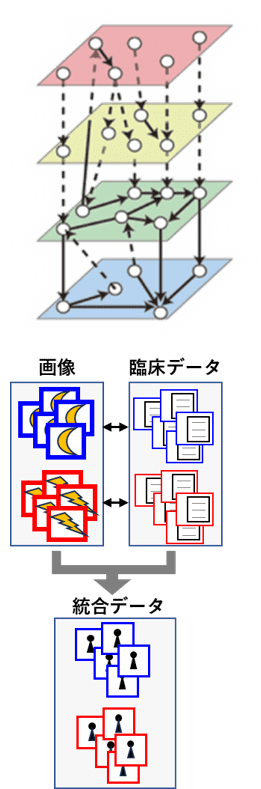

多階層データの統合解析プラットフォームの構築

モデルマウスの多階層オームデータを用いて、多階層ネットワークの推定技術の開発を進めました。また、様々なステージの患者オルガノイドを発症プロセスに沿ってならべる疑似時系列解析の検討を進めました。深層学習を用いた探索的イメージ解析技術を開発し、腹腔洗浄細胞診の画像から膵がんの予後を予測する技術を開発しました。さらに、日本人のがんゲノム異常をがん種横断的に解析する手法を確立しました。

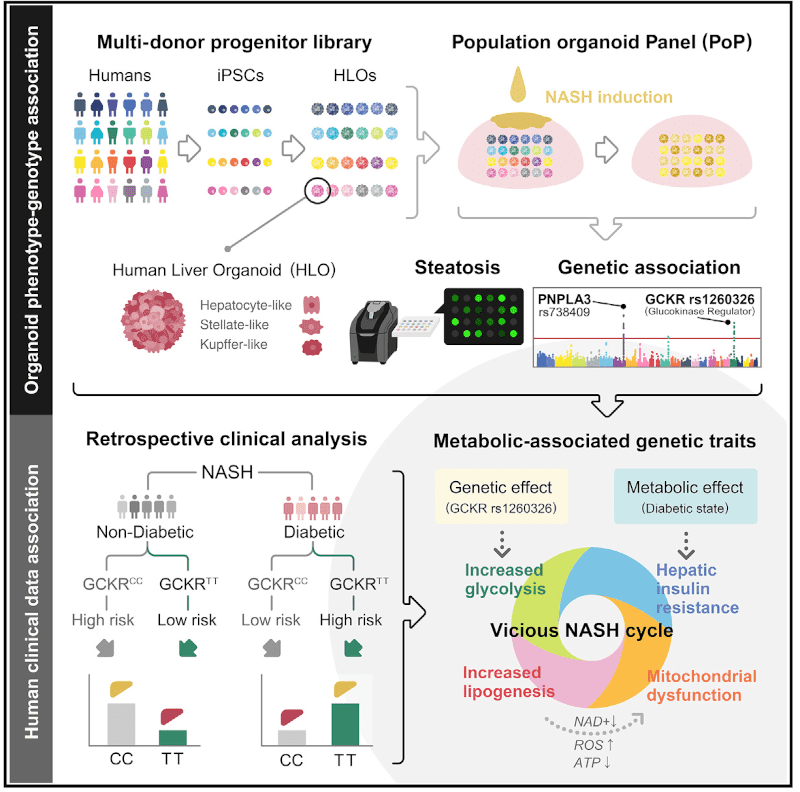

次世代型オルガノイド系の開発

新たな膵がん発症マウスの作製を進めました。また、iPS細胞を用いた次世代型のオルガノイド培養法を開発し、糖代謝遺伝子の1塩基多型による進行リスクの予測を解明しました。さらに、機能的多層構造をもつ肝臓オルガノイドの創出に成功しました。疾患研究、薬物評価、再生医療の新基盤となります。

イメージング解析プラットフォームの構築

研究者が共同利用できるイメージング解析プラットフォームを構築しました。

過去にさかのぼったCT画像の解析から、限局性膵萎縮が膵がん発症の数年前に認められることを解明しました。

イメージングプローブの開発を進め、モジュール型の分子設計法をもとに、タンパク質分解酵素に対する蛍光プローブを開発し、がん組織の酵素活性を蛍光で検出することが可能となりました。手術中にがん部位を見つける新規診断薬への応用が期待できます。

バイオセンサーを発現させた膵がんの患者オルガノイドの解析から、ERK活性とAMPK活性の不均一性ダイナミクスを明らかにしました。

3. 今後の展開

既に確立した進行がんや超早期段階のオルガノイド、マウスモデルなどを活用して、「多階層データ」の統合解析技術の開発を進めます。引き続き、がん研究に有用な次世代型オルガノイド技術の開発、イメージング技術を進化させる取組みと臨床試料を用いたプローブスクリーニングを進めます。そして、これら技術と知見をプロジェクト内で共有し、拡張していきます。