成果概要

複雑臓器制御系の数理的包括理解と超早期精密医療への挑戦[1] 複雑臓器制御系への数理的アプローチ

2024年度までの進捗状況

1. 概要

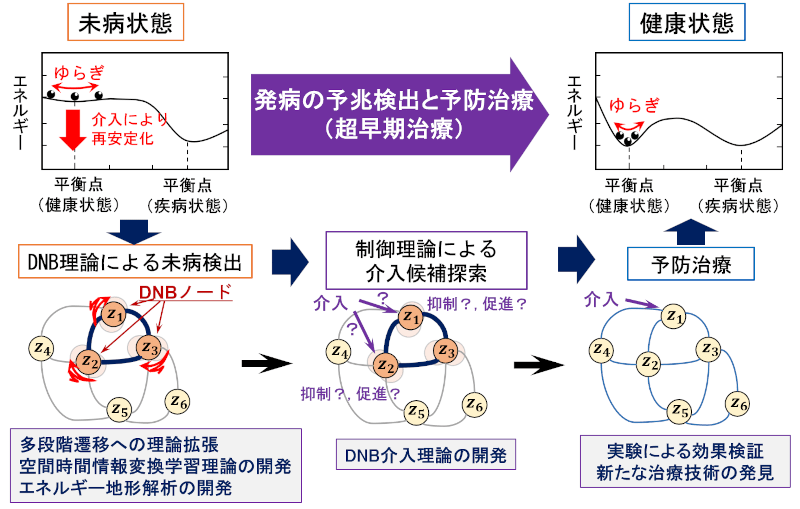

健康状態から疾病状態に至る過程を生体内の臓器間、細胞間、遺伝子間の複雑な階層的相互作用ネットワークにおける状態遷移として捉え、疾病になる直前の未病状態を、遺伝子発現量や様々な血液検査項目データ等における「ゆらぎ」に着目して検出する動的ネットワークバイオマーカー(Dynamical Network Biomarker: DNB)理論を提案し、多様な疾病に対して有効性を示してきています。しかしながら、こうした未病状態が検出された際に、疾病の発症を未然に防ぐ「予防・未病治療(超早期治療)」の研究はまだほとんどありません。そこで本研究では、DNB理論を多段階遷移に拡張する理論、DNB理論を補完して健康状態からの逸脱の予兆をより超早期に検出する空間時間情報変換学習理論やエネルギー地形解析などの数理手法を開発するとともに、DNB理論と制御理論を融合することにより、未病前状態・未病状態において生体ネットワークに介入(治療)するネットワーク治療を実現するDNB介入理論の構築を目指しています。

2. これまでの主な成果

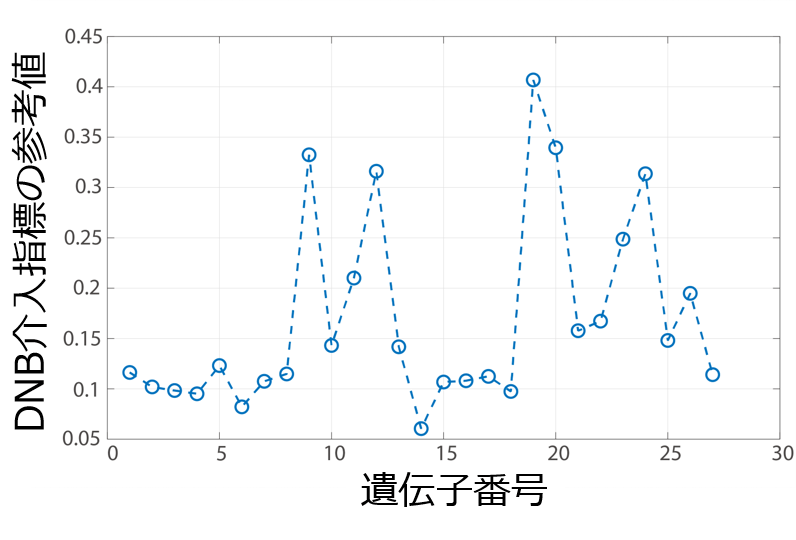

2023度は、遺伝子発現ネットワークに対するDNB介入理論として、mRNA発現量に縮約した数理モデルを基にして、mRNA発現量への介入(特許申請済)に加えてタンパク質産生量の介入に拡張しました。2024年度は、モデル縮約による近似を用いることなくmRNAとタンパク質から成る階層ネットワークモデルを直接用いたDNB介入理論を構築することに成功しました。これにより、mRNA発現量のみ観測可能な場合、加えてタンパク質産生量も観測可能な場合のそれぞれに対して、mRNA介入、タンパク質介入のいずれの場合でも、介入すべき遺伝子の候補を見出すことができるようになりました。特に、mRNA発現量のみ観測の場合は、介入効果を示す指標の一部を使って、介入すべき遺伝子の候補を絞り込むことがきますが、mRNAとタンパク質が共に観測可能な場合には、介入指標を完全に算出し介入すべき遺伝子候補を一意に特定することができることを証明しました。また、臓器ネットワークへの本理論の展開として代謝調節系におけるDNB解析のための基礎理論を構築しました。

さらに、ネットワーク上で多段階遷移を生じる場合に効率よく次の遷移の予兆を検出する数理解析手法(Nat Comm, 2024)や喫緊の課題であったCOVID-19に関して、日本人集団の重症化遺伝子DOCK2と重症化メカニズム(Nature,2022)やMpoxも含めて感染者の隔離期間の最適化手法(Nat Comm,2022;2024)を解明して社会に貢献しました。

一方、実験検証を可能とする富山大の齋藤グループ・京都薬科大の林グループ、データベースシステムを構築している東大の藤原グループと連携して、引き続き、メタボリックシンドロームマウス多臓器データに基づくDNB介入の実証研究(mRNA介入)に加えて、炎症性腸疾患マウスの遺伝子発現データに対して、開発したmRNA・タンパク質のDNB介入理論を適用し、当該マウスに対して抗体等を用いたタンパク質介入による実験を行った結果、2つの遺伝子に対して本手法の有効性を示すことができました。また、肺癌マウスにおける多段階状態遷移の実証にも成功しました(Nat Comm, 2024)。これらのマウスモデルの成果を基にして、現在は血液などヒトデータの解析への拡張を実験・臨床研究グループと連携して積極的に進めています。

3. 今後の展開

DNB理論に基づく予防治療のための介入理論(DNB介入理論と呼ぶ)として、mRNA-タンパク質から成る階層ネットワークに対してmRNAもしくはタンパク質に介入し安定した健康状態に戻す介入理論を構築しました。今後は、遺伝子と細胞から成る階層ネットワーク構造を有する階層系へと本理論を拡張すること、また、シングルセルシークエンサーによるデータを用いた場合への本理論を拡張し、より確度の高い手法を構築することなどが課題となります。また、DNB 理論とそれを補完する健康状態からの逸脱予兆信号検出理論、さらには最新のAI技術を統合して、個別の疾病を越えて、ムーンショット目標2横断的に汎用性のある超早期の予防・未病医療システムの開発を目指して、数理データ解析・数理モデル解析研究が大きく進展しています。