研究テーマ

Salinity stress-responsive transcription factors in the liverwort Marchantia polymorpha

(陸上植物における塩応答の起源遺伝子)

塩害は、世界の農地の5分の1で起こっているとされており、陸上植物の塩応答を明らかにすることは、塩害耐性作物の作出のために極めて重要です。今回、児玉准教授の研究グループは、iP-Uに参加した鈴木凛さんと岡部菜々子さんと共に、陸上植物の塩応答の起源遺伝子を特定しました。着目したのは、植物の進化の過程で初期に上陸したと考えられているコケ植物のゼニゴケでした。ゼニゴケは、民家の庭や公園などで見ることができる身近な雑草ですが、その進化的な重要性から、現在、世界中の研究者が注目している植物種です。研究グループは、塩ストレスに対してどのような遺伝子がゼニゴケではたらくのかを調べました。その結果、ABI3A、ABI5B、R2R3-MYB17などの特定の遺伝子が塩に応答して大量につくられていることを明らかにしました。これらの遺伝子と類似する遺伝子は、作物などの他の陸上植物のゲノム中にも確認できるため、今回特定された遺伝子は、陸上植物における塩応答の起源遺伝子であることが考えられます。今回の成果は、陸上植物の進化の観点からも重要ですが、将来、塩害耐性作物の作出に役立つ情報となる可能性もあります。

これまで児玉准教授の研究グループでは、ゼニゴケを用いた光応答や温度応答に関する細胞生物学研究を行ってきました。しかし今回、鈴木さんや岡部さんの強い希望から、ゼニゴケの塩応答に関する遺伝子解析研究を一緒に行うことになりました。細かい実験指導や難しい実験は児玉研究室の研究員の田中裕之博士が担当し、遺伝子解析はバイオサイエンス教育研究センターの鈴木智大准教授が協力することによって、国際科学誌へ掲載することができました。

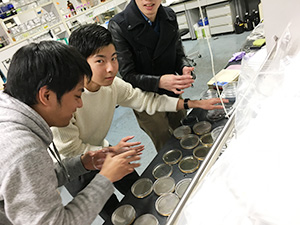

ゼニゴケの無菌栽培実験を高校で行えるようにトレーニングして高校で行いました。論文投稿時の追加実験以外は、博士研究者の指導の下、鈴木さん、岡部さんが行いました。

見つけた遺伝子の変異体を作成し、その役割を確認します。その遺伝子の変異体を使えば他の植物に耐塩性を付与できる可能性があります。

事務局注:本研究について、論文が国際的な学会誌に掲載されました。

写真中央鈴木さん

ゼニゴケの様子と実験結果