成果概要

子どもの虐待・自殺ゼロ化社会[2] 若年成人の被虐待/自殺傾性の脳内AMPA-PET・末梢血エピゲノムデータの構築・解析

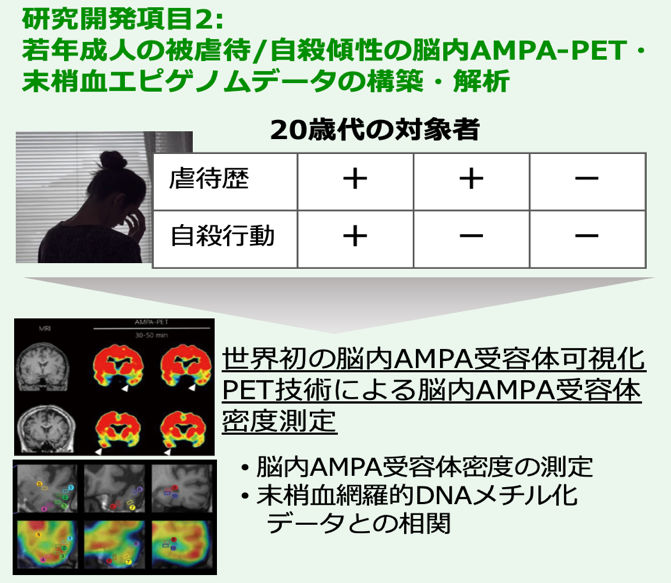

2024年度までの進捗状況

1. 概要

私たちが世界で初めて開発したヒト生体脳内AMPA受容体可視化陽電子断層撮影(Positron Emission Tomography: PET)用トレーサー技術(Miyazakiら, Nature Medicine 2020)を用いて、幼少期に虐待歴のある若年成人の対象者に対しAMPA-PET撮像を施行し、脳内 AMPA 受容体密度を測定します。これを同年齢の健常者のAMPA-PETデータ(構築済)と比較し、被虐待歴と自殺行動歴に関連してAMPA受容体量が変化する脳領域を特定します。これにより、過去の虐待歴がもたらす自殺に至る情動不安定性の脳基盤を明らかにしたいと考えます。上記対象者については網羅的DNAメチル化データも同時取得し、後天的なストレス負荷蓄積の反映であるエピゲノムデータと脳内AMPA受容体変化の関連についても検討します。

2. これまでの主な成果

横浜市立大学臨床研究審査委員会にて、特定臨床研究の承認手続きが完了し、対象者のAMPA-PETデータ及び網羅的DNAメチル化データ取得を開始しました。

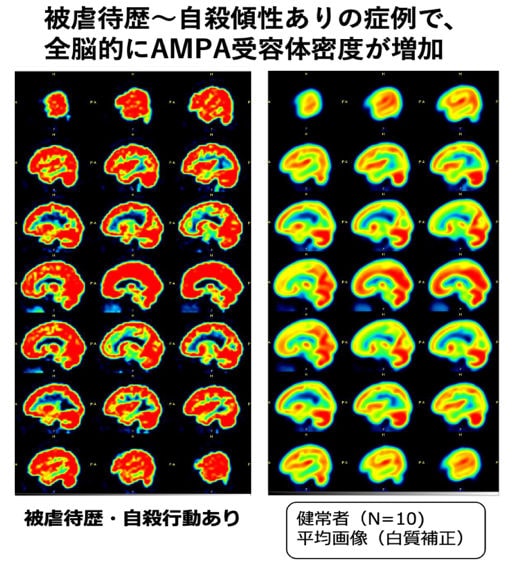

これまでに苛烈な虐待経験があり、強い自殺傾性を示している3名の若者を対象にAMPA-PET検査を行ったところ、いずれのケースでも脳全体でAMPA受容体の密度が増加していることが確認されました。特に、幼少期の逆境体験が最も深刻であったケースで、その増加はより顕著でした。このような変化は、これまで私たちがうつ病など他の精神疾患や身体疾患の患者で見てきた結果とは異なっており、虐待経験と自殺傾向をもつ若者に特有の脳の変化である可能性があります。今後、同様の傾向が他のケースでも見られれば、「若者の虐待経験や自殺リスクには、特別な脳の変化が関わっている」という新たな発見につながるかもしれません。

この仕組みの詳細はまだ研究中ですが、幼少期のつらい体験が脳と身体のストレス反応をつかさどる生体システム(HPA軸)に影響を与え、その後の成長にも長く影響を及ぼしている可能性があります。虐待の内容や心の症状は、人によってさまざまであるため、今後はさらに多くのデータを集め、AMPA-PET以外の脳機能データ、エピゲノム(遺伝子の働きを調節する仕組み)との関連や、動物を使った実験などを通じて、詳しい仕組みや指標としての有用性を明らかにする必要があります。

3. 今後の展開

脳・こころの「見える化」と分類手法の開発

(エピゲノム、脳波、脳画像等の関連解析を含む)

被虐待歴や自殺傾向のある若者を対象に、AMPA-PETを用いた脳画像解析を進めており、特有の脳変化を明らかにする世界的にも先進的な研究です。

今後は、エピゲノムや脳波・MRIとの関連解析を通じて、虐待による抑うつ・自殺リスクのメカニズム解明と、それに基づく新規治療開発につながると期待されます。

対象者基準の変更/症例リクルート強化

これまで対象としていた症例は、直近に自殺企図歴があり、パニック障害などの診断で通院している方が中心でした。これらの方への調査は、医師との信頼関係が不可欠である一方、実用化に向けた十分な症例数の確保が困難であるという課題がありました。

今後はスクリーニング基準を見直すことで、より多様な症例の収集とAMPA-PETによる指標開発を推進し、医療現場での応用につなげていきます。

学術的信頼性の確認および手法の最適化

(動物モデルでの機序確認、専門家での議論)

本研究で使用しているPET用トレーサー11C-K2は、AMPA受容体の分布と密度を脳内で可視化するために開発された先進的な手法です。この技術の精度・安全性や、逆境体験を持つ若者に見られた変化の科学的意義を検証するために、ラットを用いた動物モデルの導入を検討しています。

また、海外を含む専門家との議論の場を設け、多角的な視点からの評価と知見の統合を図りながら、手法の妥当性や汎用性を高めていきます。

(宮崎 智之:横浜市立大学、大塚 郁夫:神戸大学)