取材レポート

「不正(改ざん・盗用・捏造)の起こらない研究開発環境の構築は可能か ~過去から現在の事例に学ぶ~」技術士CPD講座報告レポート

日本技術士会では技術者倫理を重視し、研鑽プログラム講座を開催しています。2018年2月、その講座の一つが東京・港区の機械振興会館で開催されました。

講座では、近年の研究不正事件を紹介する講演の後、研究不正の起こらない研究開発環境の構築を目指す研究倫理プログラムについての講演がありました。

ベル研究所の事例(村松秀氏の講演)

初めの講演は、NHKチーフ・プロデューサーの村松秀氏より「史上空前規模の論文捏造から考える科学技術社会〜ベル研究所での事例から〜」と題して行われました。講演は事例の紹介から始まりました。

2000年から2002年にかけて、ドイツ出身の若手研究者ヤン・ヘンドリック・シェーン氏は米国のベル研究所にて、有機物超伝導の分野で画期的な成果を次々と発表しました。シェーン氏は有機物の上に酸化アルミの薄膜を載せる方法を用いて、きわめて低温でないと起こらなかった超伝導を飛躍的に高い温度で実現させたと発表したのです。

しかしシェーン氏の実験は、他の研究者が追試しても誰も成功しませんでした。後にほぼ全てのデータが捏造であったと判明しましたが、研究不正が発覚するまでに三年もの年月がかかってしまいました。

なぜ捏造はすぐに発覚しなかったのか

村松氏はなぜ捏造が行われたのか調査し、動機の一つに成果主義によるプレッシャーがあったのではないかと推察しました。

また、本来捏造を未然に防ぐはずのチェック機構が今回働かなかったのはなぜかについても取材を進め、ベル研究所内部・研究室主宰者や共同研究者・ジャーナルの査読によるチェックを働きにくくしていた、下記の状況に注目しました。

- ・ベル研究所が当時、経営状況悪化のため研究所の成果を宣伝するスター研究者を欲しており、シェーン氏の実験についての内部告発を取り合わなかった。シェーン氏の上司も広報宣伝活動で多忙になり実験の監督が不十分になっていた。

- ・研究が超伝導と有機物という最先端の2つの分野にまたがっていたため、共著者が論文の全体を把握しきれず捏造が気づかれにくかった。

- ・研究者の多くが追試の失敗を自身の経験不足と設備の水準のためだと分析し、「シェーンの実験設備は最先端の水準の『マジックマシン』だからこそ成功したに違いない」と考えた。

- ・科学ジャーナルがシェーン氏の論文を載せようと競い合う中で、審査が甘くなった。

村松氏はこれらの状況から、科学をとりまく環境が変化したと考え、その影響について検討しました。

村松氏の分析と提案

これまで科学者は、相互信頼の文化の中で真理の探究に専念し、査読論文誌で成果を発表するというシステムで研究を進めてきました。

ところが20世紀後半以降、社会が成果を性急に求めるようになり、科学者どうしの競争が激しくなるという変化が起きました。

また、経営が科学研究に直接影響を及ぼすようになる、科学の研究領域が細分化・先鋭化し共同研究が増える、高額な研究機器の水準が実験結果を左右する、科学ジャーナルが商業主義の影響を受けるなど、科学をとりまく環境の変化が起きました。

これらの変化が起きたため、従来の科学界のシステムのままでは捏造を防げない事態になっている――、村松氏はこのように分析をまとめました。そして研究不正の発生を根本的に防ぐためには、この問題にも目を向けるべきなのだと結論付けました。

村松氏自身は、上記の変化の中でも、科学界が「成果」ばかりを性急に求める傾向、すなわち「結果の偏重」を特に問題視しました。結果を求めるあまりプロセスの公正さがおろそかになれば、研究不正も起きやすくなります。村松氏は、結果に至るプロセスをもっと重視すべきだと提案しました。

村松氏は教育系のメディアにも携わってきました。視聴者の求めに応じて「分かりやすい情報」ばかりを伝えてきたメディアと、「知識を知ること」に偏っていた科学教育にも、「結果の偏重」傾向の責任の一端があると指摘しました。そしてプロセスの重視を実現するため、メディアと教育はもっと視聴者や生徒に考えさせる経験を増やす内容にすべきだと述べました。

村松氏は、考えること自体がもっと社会的に評価されるようになり、ひいては研究不正も発生しにくい社会になればよいと訴え、講演を終えました。

STAP細胞事件の事例(須田桃子氏の講演)

次の講演では毎日新聞科学部記者の須田桃子氏が、「STAP細胞事件から考える研究不正の要因とリスク管理」と題して行いました。須田氏はSTAP細胞事件を振り返り、研究不正を防ぐためにオープンな組織、オープンに議論できる環境が必要だと主張しました。

2014年、理化学研究所(当時)所属の研究者らは、体細胞に酸処理をするだけで万能細胞へと初期化する現象を発見し、初期化された細胞をSTAP細胞と命名して大々的に発表しました。しかし発表6日後からインターネット上に研究不正の疑義の声があがり、研究者本人による追試も成功しませんでした。調査の結果、STAP細胞の現象として発表されたものはES細胞由来の現象であり、論文に掲載した図版は研究者が捏造したものと認定されました。

STAP細胞事件から分かること――須田氏の着目点

STAP細胞事件はベル研究所の事件よりも時代が新しく、インターネットを通じて情報共有が出来たため、発表後直ちに多くの人によって追試が行われ、疑念が明るみに出るスピードは速いものでした。まるでベル研究所事件のビデオの早回しのようであったと須田氏が特徴を説明したとおり、ベル研との類似点も多く、共通する反省点が浮かび上がってきます。

須田氏は共通点の中から、1.学生時代から不正を行っていたこと、2.実験の肝心な部分を一人で孤立して行っていたことを重視しました。そして研究不正を起こし、周囲の気づきを妨げる要因について、下記の通り纏めました。

・研究室内や共著者間で生データの議論や再現性のチェックが行われない

・研究所内で研究発表の機会がない

・画期的な成果を理由に、プレスリリースまで成果の内容が隠される

また、須田氏は科学ジャーナルが、商業主義や、著名なシニア研究者が共同研究者であることに影響を受けて、研究不正を見抜けなかったことも要因の一つではないかと述べました。

本講演ではさらに、研究機関の対応の仕方いかんによって、研究不正により発生した費用の損失、不信、研究の遅れなどがより増大することについても指摘がありました。

須田氏の提案: オープンな組織・環境により研究公正を実現しよう

以上の分析を行ったうえで、須田氏は特に研究環境に着目し、研究公正の実現にはオープンな組織・環境が必要なのだと以下のような取組の実践を提案しました。

研究室内にあっては、生データに基づく徹底的な議論を行うこと。

研究所内にあっては、分野の垣根を超えた自由闊達な議論を行うこと。

共著者内にあっては、著者一人一人が責任を持ち、気になる点は指摘しあい、再現性を慎重に確かめること。

研究開発の倫理プログラムの構築を(札野順氏講演)

ベル研究所事件とSTAP細胞事件は、様々な教訓を私たちに示しました。村松氏は科学をとりまく環境の変化に対応し「結果の偏重」傾向を是正することで、須田氏はオープンな研究環境にすることで、研究不正を防止することを提案しました。

東京工業大学教授の札野順氏は「研究開発における倫理プログラムの可能性〜単なる研究不正防止を越えて〜」と題した講演を行い、価値共有型の研究倫理プログラムへの取組を通じた、責任ある研究・開発活動の実現を提案しました。

価値共有型の研究倫理プログラム

研究倫理プログラムとは、科学の研究・開発の目的、そしてその目的を達成するために不可欠な倫理規範やガイドラインと、それを個々の研究者に浸透させ倫理的な行動を促すための運用計画、これらの全体をさすものです。

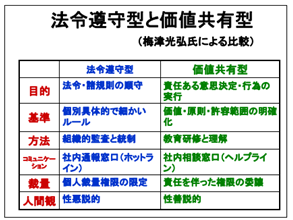

札野氏は、様々な分野における倫理プログラムには「法令遵守型」と「価値共有型」の2つの型(右図参照)があり、研究開発では、「価値共有型」の「研究倫理プログラム」を作るべきだと提案しました。なぜならば科学技術は常に変化・発展するという本質的特徴があることから、研究倫理に関するすべての事柄を規範やガイドラインとしてマニュアル化することはできないためです。

価値共有型」の重要要素と具体例

それでは「価値共有型」の倫理プログラムとは具体的にはどのようなものでしょうか?

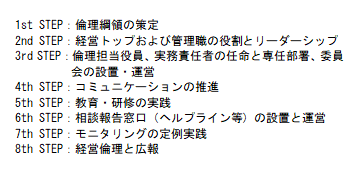

理解を助けるモデルとして、「価値共有型」の企業倫理プログラムがあります。札野氏は企業倫理プログラムの重要要素について、経営倫理実践研究センター(BERC)の項目(下図)などを示しました。また具体化した例として、米国のテキサス・インスツルメンツ(TI)社の企業倫理プログラムなどを紹介しました。

講演ではこの他に、「ワシントンの倫理情報センター(ERC)倫理プログラムの重要要素」12項目と、

「The Ethics Officer (EOA) 優れた倫理プログラムに含まれるべき要素 」15項目も紹介されました。

TI社では1930年設立当初から創業者がIntegrity(誠実さ)という価値を重視していることを従業員に伝え続けており、1961年に"Ethics in the Business of TI"という倫理綱領として明文化されました。そして重要な会議の冒頭で、社長がこの倫理綱領を必ず述べているそうです。

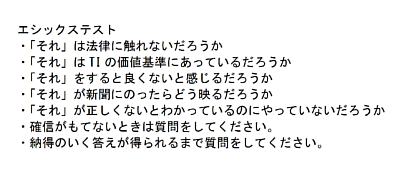

また80年代よりエシックスオフィスを設置しエシックス・オフィサーを各国に配置しました。またコミュニケーション推進の一環として、各自が「エシックステスト」(右図)で自分が行おうとしていることを振り返り上司に気軽に相談することが推奨されています。さらにそこでも解決しない場合は、その上の上司や社長に相談可能なオープンドア・ポリシーをとっています。TI社の倫理プログラムの詳細については、TI社のウェブサイトをご参照ください。

※注 札野氏はTI社のほかに、米国jet propulsion laboratory(JPL)の企業倫理プログラム例も紹介しました。詳細はJPLのウェブサイトをご覧ください)

研究倫理プログラムで共有すべき価値

さて、価値共有型の研究倫理プログラムで「共有すべき価値」とは何になるでしょうか? 技術士倫理綱領の基本綱領の1には、「技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する。」と記されています。つまり、研究・開発の成果により人類社会に貢献するということが、「共有すべき価値」のひとつと考えられます。

この「福利(well-being)」とは文字通り「よく生きる」ことです。つまり倫理とは本来、「よく生きるためにどのように意志決定しどのように行動するか」考えるものです。

また近年の心理学で、人は人類や社会など自分より大きな存在に貢献することにより、高い幸せ(well-being)を得られるとの知見が得られたそうです。一方、これまでの研究倫理はもっぱら「やってはいけないこと」を強調するもの(予防倫理)でした。札野氏はこれからはよき科学者・技術者として「やるべきこと」を考えるもの(志向倫理)も必要であると述べました。

そして、研究・開発を通じて人類社会に貢献するという価値を共有し、それを実現するためにどう意志決定してどう行動するかを自ら考える能力を育成する「価値共有型」の研究倫理プログラムが、研究不正防止と責任ある研究活動の実現に有用であると説きました。

札野氏はこのような研究倫理プログラムにもとづく責任ある研究活動によって、人類社会と科学者・技術者双方がwell-beingを得られるのだと指摘し、講演をしめくくりました。